2025年7月1日、夏の始まりを告げる穏やかな日、インターネットの世界に激震が走りました。長年にわたり、子供から大人まで幅広い層に愛され続けてきた国民的キャラクター「とっとこハム太郎」。その公式X(旧Twitter)アカウントが、突如として不穏極まりない投稿をリポストしたことで、ネット上が一時騒然となったのです。リポストされたのは、中国における少女の拉致と臓器摘出を示唆する、目を覆いたくなるようなショッキングな内容でした。この一件は光の速さで拡散され、ファンからの心配や戸惑いの声、そして運営への批判が渦巻き、公式が謝罪に追い込まれるという異例の事態へと発展しました。

平和で愛らしい「ハム太郎」の世界観と、リポストされた「残虐非道な事件」という、あまりにもかけ離れたイメージの衝突。多くの人々が「なぜ、あのハム太郎の公式がこんな投稿を?」「まさかアカウントが乗っ取られたのでは?」「リポストされた内容は本当にあったことなのか?」といった尽きない疑問と、形容しがたい不安を抱いたことでしょう。

この記事では、一連の騒動の真相を、情報の海の中から丹念に拾い上げ、多角的な視点から徹底的に掘り下げていきます。読者の皆様が抱えるであろう全ての疑問に対し、一つひとつ丁寧に、そして深くお答えしていくことをお約束します。

- 一体何がリポストされたの?:炎上の引き金となった衝撃的な投稿の具体的な文言と映像の内容を、詳細に再現・解説します。

- その投稿は事実なの?:リポストされた「中国少女の臓器狩り」説は、果たして真実なのか。現地の公的機関の見解や、複数の第三者機関によるファクトチェック情報を基に、その信憑性を徹底的に検証。デマである可能性を裏付ける根拠を具体的に示します。

- リポスト元の人物は誰?:物議を醸す投稿を世に放ったアカウントは一体何者なのか。その正体、思想的背景、そして普段の活動内容を、公開情報からプロファイリングします。

- なぜリポストしてしまったの?:ハム太郎の公式アカウントが、このような不適切な投稿をリポストするに至った背景と理由を、単なるミスという側面だけでなく、組織の管理体制やSNS社会の構造的な問題点を含めて深く考察します。

- 公式の対応と現在の状況:炎上発生から謝罪、そして現在に至るまでの経緯を時系列で分かりやすく整理し、企業の危機管理対応の観点からも分析を加えます。

本記事を最後までお読みいただくことで、今回の騒動の全容を、その表層だけでなく深層まで理解することができるはずです。そして、情報が瞬時に世界を駆け巡る現代社会において、私たちが一個の人間として、どのように情報と向き合い、判断していくべきか、その確かな指針を得る一助となることを願っています。それでは、問題の核心へと迫っていきましょう。

1. とっとこハム太郎公式Xで何があった?炎上と謝罪に至った経緯

全ての始まりは、一本のリポストでした。子供たちの笑顔の象徴であるべきアカウントから発信された、あまりにも場違いなその投稿は、いかにして生まれ、どのようにして炎上という名の業火に包まれていったのでしょうか。まずは、事件発生から公式謝罪に至るまでの詳細な経緯を、時間の流れに沿って克明に追っていきます。

1-1. 2025年7月1日、公式Xが突如リポストした無関係な投稿

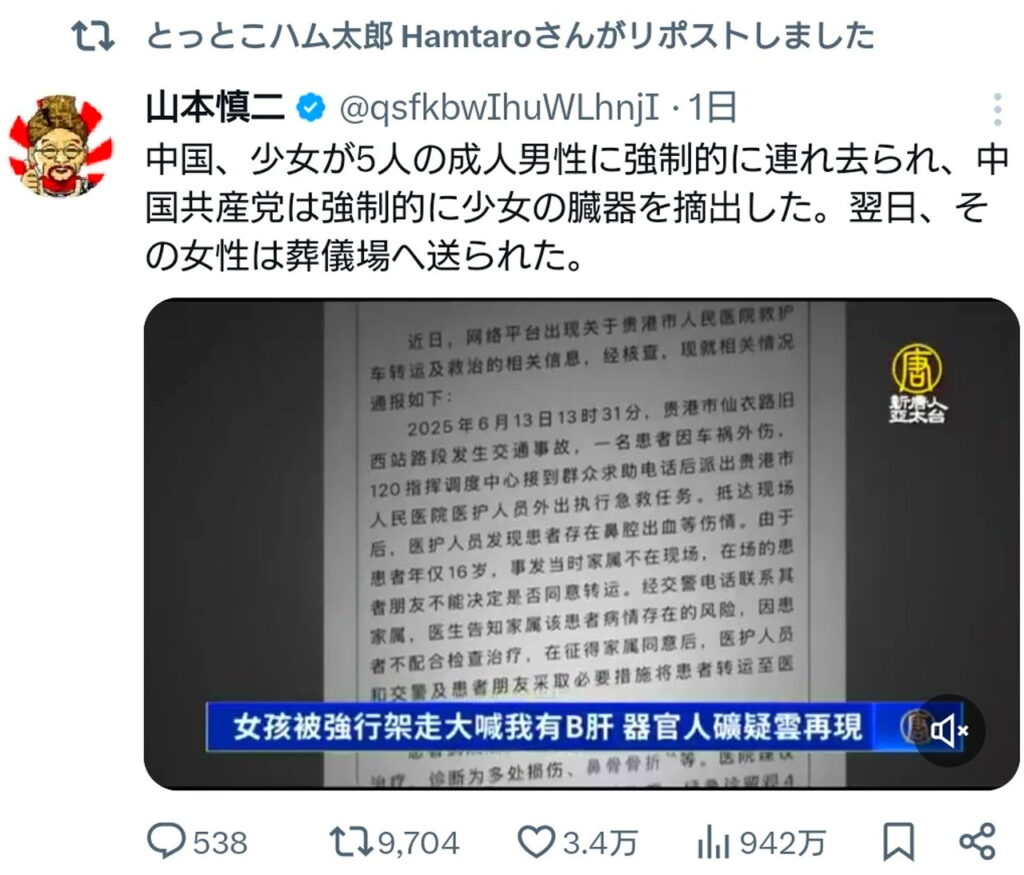

事件が起きたのは、2025年7月1日の白昼。多くのXユーザーが、いつものようにタイムラインを眺めていた、まさにその時でした。「とっとこハム太郎」の公式Xアカウント(@tottokohamutaro)が、ある外部アカウントの投稿をリポストしたのです。その瞬間、気づいたユーザーたちの間に電流のような衝撃が走りました。普段、ハム太郎や仲間たちの可愛らしいイラスト、グッズ情報、そしてファンとの心温まる交流で満たされているはずのタイムラインに現れたのは、その世界観とは180度異なる、暴力的で残虐な内容を示唆する投稿だったからです。

「え、何これ?」「ハム太郎がどうしたの?」「乗っ取られた!?」

リポストは、実行からわずかな時間で削除されました。しかし、デジタルタトゥーという言葉が示す通り、一度ネットの海に放たれた情報を完全に消し去ることは不可能です。機敏なユーザーたちによってスクリーンショットが撮影・保存され、瞬く間にX上で拡散。「ハム太郎公式がとんでもない投稿をリポストしている」「運営担当者、疲れているのか?」「これは子供に見せられない」といった、驚き、困惑、そして批判の声が殺到し、瞬く間に「炎上」と呼ばれる状態に陥りました。

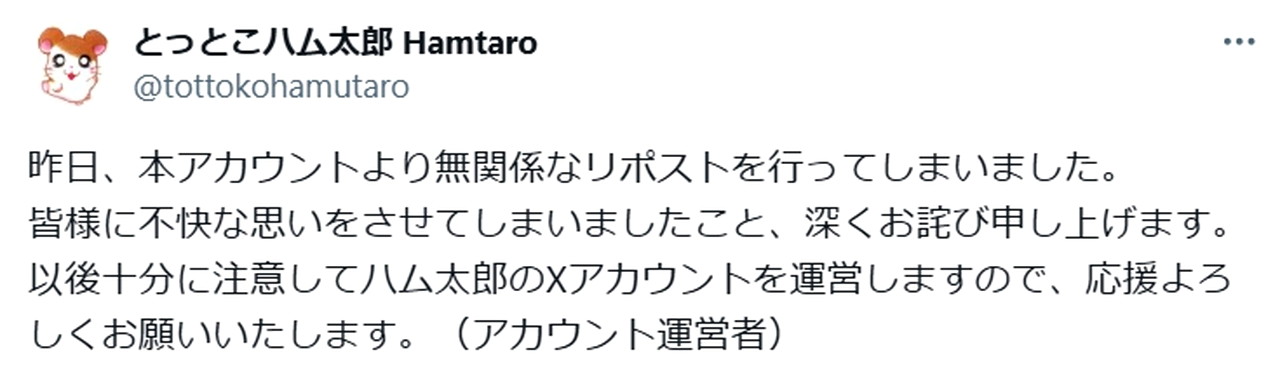

この異常事態を受け、同日中に公式アカウントは沈黙を破り、謝罪文を投稿。この騒動はネットユーザーの間だけでなく、オリコンニュースをはじめとする複数の大手メディアも報じるに至り、社会的な関心事へと発展したのです。

| 日時 | 出来事 | 詳細・ユーザーの反応 |

|---|---|---|

| 2025年6月30日 | 炎上の火種となる投稿がポストされる | 後にリポストされる「中国少女の臓器狩り」説の投稿が、「山本慎二」と名乗るアカウントによって発信される。 |

| 2025年7月1日(昼頃) | とっとこハム太郎公式Xが当該投稿をリポスト | 公式アカウントが上記投稿をリポスト。直後に削除されるが、多くのユーザーが目撃し、スクリーンショットが拡散を開始。 |

| 2025年7月1日(午後) | X上で騒動が拡大・炎上 | 「#ハム太郎どうした」などのハッシュタグも散見され、乗っ取り説、担当者の誤爆説など、原因を巡る憶測が飛び交う。 |

| 2025年7月1日(夕方) | 公式Xが謝罪文を投稿 | 「昨日、本アカウントより無関係なリポストを行ってしまいました。皆様に不快な思いをさせてしまいましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪。原因については触れられず。 |

| 2025年7月2日 | 大手メディアが報道 | オリコンニュースなどが一連の騒動を記事化。ネット上の出来事が公のニュースとして扱われ、事態の重大さが改めて示される。 |

1-2. 実際にリポストされた「中国少女の臓器狩り」という衝撃的な投稿内容

では、一体全体、どのような内容がリポストされ、これほどまでの騒動を引き起こしたのでしょうか。多くの人が不快感や恐怖を覚えたその投稿は、以下の趣旨の文章と、それを補強するかのような動画で構成されていました。

「中国、少女が5人の成人男性に強制的に連れ去られ、中国共産党は強制的に少女の臓器を摘出した。翌日、その女性は葬儀場へ送られた」

この短いながらも強烈なインパクトを持つ文章。そこには「少女」「強制連行」「臓器摘出」「共産党」といった、一つひとつが人々の感情を激しく揺さぶる、非常にセンセーショナルなキーワードが意図的に散りばめられていました。そして、このテキストに信憑性を持たせるかのように添えられていたのが、路上で複数の人物が、抵抗する少女らしき人物を取り押さえ、白い救急車のような車両に乱暴に押し込む様子を映した、手持ちカメラで撮影されたような荒い画質の動画でした。

この投稿が持つ悪質さは、その内容の残虐性だけではありません。本来、純粋無垢で、子供たちに夢と希望を与える存在である「とっとこハム太郎」というキャラクターの公式アカウントから発信されたという事実そのものが、受け手に計り知れない衝撃と混乱を与えたのです。平和の象徴から発信される暴力の告発。この極端なギャップ、認知的不協和が、人々の不安を増幅させ、「単なる運営のミス」では到底済まされない、深刻なブランドイメージの毀損事件へと発展させる大きな要因となりました。

2. リポストされた中国少女連れ去り事件は本当?デマの可能性を徹底検証

ハム太郎の公式アカウントを通じて、意図せずして多くの人々の目に触れることになった「中国少女の臓器狩り」説。この耳を疑うような情報は、果たして事実なのでしょうか。ジャーナリズムの基本に立ち返り、感情を排して客観的な事実を積み重ねていくと、驚くべき結論が浮かび上がってきます。結論から先に言えば、この情報は複数の根拠から「デマ」である可能性が極めて高いことが、国内外の調査で明らかになっています。ここでは、その根拠を一つひとつ、詳細に解き明かしていきます。

2-1. 中国現地の警察・病院が公式に「デマ」と完全否定

情報が拡散した直後、ゴシップや憶測が広がるよりも早く、事態の鎮静化に動いたのは、動画の舞台となった現地の公的機関でした。動画が撮影されたとされる中国・広西チワン族自治区貴港市の関係機関は、この「少女拉致・臓器狩り」説に対して、極めて明確に「デマ」「虚偽情報」であると公式に否定する声明を発表しています。

これは、単なる「噂を否定した」というレベルの話ではありません。具体的に、動画の状況が何であったのかを説明しています。

| 発表機関 | 発表日 | 発表内容の要旨 | 情報源(現地メディア) |

|---|---|---|---|

| 貴港市人民医院(病院) | 2025年6月23日 | 動画に映っている少女は、交通事故による多発外傷と鼻骨骨折を負った16歳の負傷者である。救急隊員らが家族の同意のもとで病院へ搬送している場面であり、強制的な医療や臓器摘出の事実は一切ない。 | msguancha.com |

| 貴港市公安局(警察) | 2025年6月25-26日 | インターネット上で拡散されている「臓器を抜かれ死亡した」という情報は、完全な虚偽情報である。このデマ情報を意図的に作成・拡散した者1名に対し、すでに行政処分を科したと発表。 | gx.chinanews.com.cn |

つまり、拡散された動画は、残虐な人身売買の現場などではなく、交通事故の負傷者を救急隊員らが必死に救護している、むしろ人道的な活動の一場面だったのです。現地の警察と病院という、最も信頼性の高い情報源が、具体的な状況説明と共にデマを完全否定し、さらにはデマの拡散者に法的措置まで取っているという事実は、この情報の信憑性を根底から覆す、極めて重い根拠と言えるでしょう。

2-2. ファクトチェックで判明した情報の3つの決定的矛盾点

現地の公式発表に加え、国内外のファクトチェック機関やジャーナリストによる検証でも、この情報がデマであることを強く示唆する、複数の決定的な矛盾点が浮かび上がっています。情報を吟味する上で重要な3つのポイントを見ていきましょう。

- 【証拠の不在】一次証拠が完全に欠如している

ジャーナリズムの世界では、情報の真偽を判断する上で「一次証拠」の有無が絶対的な基準となります。もし本当に少女が拉致され、病院で臓器を摘出され、火葬されたのであれば、それを裏付ける何らかの公的な物証が存在するはずです。例えば、被害者の名前や家族の証言、臓器摘出の事実を示す医療記録(カルテ)、死亡診断書、警察の捜査記録、火葬許可証といったものです。しかし、今回拡散された情報には、これらの客観的な一次資料が、ただの一つも提示されていません。情報源は全て匿名のSNSアカウントや、それを転載したまとめサイトのみ。物的な証拠が皆無であるという点は、この話が作り話である可能性を極めて高くしています。 - 【映像の悪用】都合の良い部分だけを切り取っている

拡散された動画は、少女が救急車に運び込まれる場面だけを意図的に切り取ったものです。その前後の状況、例えば交通事故が起きた瞬間の様子や、病院に搬送された後の治療経過、そして彼女が無事に退院したのかどうかといった、状況の全体像を判断するために不可欠な情報が全く含まれていません。一部の衝撃的な場面だけを抜き出し、全く異なる悪意のある文脈(ナラティブ)を付けて拡散する手法は、過去に何度も繰り返されてきた、デマ情報の典型的なパターンです。例えば、2016年の熊本地震の際に「動物園からライオンが逃げた」というデマが、全く関係のない海外のライオンの画像と共に拡散された事例と、その構造は酷似しています。 - 【不自然な沈静化】デマ認定後に反証が出てこない

もしこの事件が本当に起きていたとしたら、中国当局が「デマだ」と否定しても、被害者の家族や友人が「政府は嘘をついている!」と声を上げたり、海外のメディアが新たな証拠を求めて現地に飛んだりといった動きが起こるはずです。しかし、実際には、公安が「デマ」と認定し、拡散者への行政処分を発表した後、中国国内の主要メディアによる続報は完全に途絶え、SNS上での関連ハッシュタグも規制されるなど、急速に沈静化しました。デマに対する反証が全く出てこないというこの不自然な状況は、元々反証すべき「事実」が存在しなかったことを物語っています。

これらの点を総合的に判断すれば、この「少女拉致・臓器狩り」説は、交通事故の救護映像という全く無関係な素材を悪意を持って編集・加工し、人々の反中感情や恐怖心を煽るために捏造された、極めて悪質なデマであると結論づけるのが最も合理的です。

2-3. なぜこのような残虐なデマ情報が拡散されてしまうのか?

では、なぜこれほど信憑性の低いデマが、多くの人々に信じられ、ハム太郎の公式アカウントのような場所からでさえ拡散されてしまうのでしょうか。その背景には、現代社会と人間の心理が織りなす、複雑なメカニズムが存在します。

- 感情へのハッキング:人間の脳は、論理的な情報よりも、感情を強く揺さぶる情報に優先的に注意を向けるようにできています。「少女」「拉致」「臓器狩り」といったキーワードは、私たちの恐怖、怒り、同情といった原始的な感情を直接的に刺激し、いわば「感情をハッキング」します。これにより、理性的な思考(これは本当だろうか?)が停止し、「許せない!」「みんなに知らせなければ!」という感情的な衝動が行動(リポストやシェア)を支配してしまうのです。

- 確証バイアスとエコーチェンバー:人間は、自分がもともと持っている信念や価値観を肯定する情報を無意識に探し、信じやすいという「確証バイアス」を持っています。例えば、「中国政府は非人道的なことをしている」という先入観を持っている人にとって、今回のデマは自らの信念を裏付ける心地よい情報に聞こえます。さらにSNSは、同じような意見を持つ人々を繋げ、反対意見を遮断する「エコーチェンバー現象」を生み出しやすい環境です。この閉鎖的な空間の中では、デマであっても仲間内で繰り返し共有されるうちに、あたかも「公然の事実」であるかのように強化されていきます。

- SNSアルゴリズムによる増幅装置:X(旧Twitter)やFacebookなどのプラットフォームは、エンゲージメント(いいね、リポスト、コメントなどの反応)が高い投稿ほど、より多くの人々のタイムラインに表示させるアルゴリズムを採用しています。感情を煽るショッキングなデマは、当然ながらエンゲージメントが高くなる傾向にあります。その結果、SNSのアルゴリズム自体が、意図せずしてデマの強力な「増幅装置」として機能してしまうという皮肉な構造が生まれています。

- 検証を困難にする巧妙なストーリー設定:このデマには「翌日火葬され、証拠は隠滅された」というストーリーが含まれています。これは非常に巧妙な仕掛けで、「証拠がないのは、当局が隠蔽したからだ」という陰謀論的な解釈を可能にします。つまり、証拠の不在そのものが、逆に「隠された真実」の存在を信じ込ませるための根拠として利用されてしまうのです。

これらの要因が複雑に絡み合うことで、根も葉もないデマが、あたかも真実のヴェールをまとって社会に広まっていくという、現代社会特有の病理現象が引き起こされるのです。

3. 過去から問題視される中国の臓器移植問題とは?今回の事件との関連性

今回の「少女拉致説」はデマの可能性が極めて高いと結論付けましたが、このデマが一定のリアリティをもって受け入れられてしまった背景には、無視できない事実があります。それは、「中国における強制臓器摘出」という問題自体が、デマではなく、長年にわたり国際社会から深刻な人権侵害として強い懸念と共に調査されてきた、という厳然たる事実です。この根深い問題を理解することが、今回の騒動の背景をより立体的に、そして正確に捉えるための鍵となります。ただし、これから解説する国際的な人権問題と、今回拡散された「少女拉致説」を直接結びつける証拠はなく、両者は明確に区別して考える必要があることを、まず冒頭で強調しておきます。

3-1. 国連や人権団体が指摘する「良心の囚人」からの臓器摘出疑惑

国際的な人権団体、政府機関、そして医学界の一部からは、中国において、主に収監されている「良心の囚人」から、本人の自由な意思に基づく同意なしに臓器が摘出・移植されているという、深刻な疑惑が長年にわたり指摘され続けています。

ここで言う「良心の囚人」とは、暴力的な犯罪を犯したわけではなく、自らの政治的信条や、特定の宗教・思想(例えば、気功修練法である法輪功の実践者や、新疆ウイグル自治区のイスラム教徒、チベット仏教徒など)を理由に拘束されている人々を指します。これらの疑惑を裏付けるとされる報告は、枚挙にいとまがありません。

- 国連特別報告者の共同声明(2021年):国連人権理事会から任命された12名の独立した専門家(特別報告者)たちが、前例のない共同声明を発表しました。その中で彼らは、「法輪功学習者、ウイグル人、チベット人、イスラム教徒、キリスト教徒といった、拘束下にある特定の少数派グループを標的とした強制臓器摘出に関する信頼できる情報を得て、極めて警戒している」と表明。報告によれば、これらの収監者に対しては、本人の同意なく、臓器の適合性を調べるための強制的な血液検査や超音波検査、X線検査が組織的に行われているとされています。

- 独立民衆法廷「China Tribunal」の最終判決(2019年):旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷で検察官を務めたジェフリー・ナイス卿が議長を務め、英国で設置された独立した民衆法廷「China Tribunal」は、1年以上にわたる公聴会と調査を実施しました。50人以上の証人からの証言や膨大な文書を精査した結果、法廷は全会一致で「中国全土で長年にわたり、相当な規模で強制臓器摘出が行われてきたことは、合理的な疑いの余地なく証明された」と結論付け、これは国際法上の「人道に対する罪」に該当すると断定しました。

- 権威ある医学雑誌の研究:2022年に権威ある『アメリカ移植学会誌』に掲載された論文では、中国の医学論文2,838本を分析した結果、臓器提供者が脳死と判定される前に心臓の摘出手術が開始されていた事例が71件発見されたと報告。「臓器摘出が死因となった」ことを示唆するこの研究は、医学界に大きな衝撃を与えました。

これらの報告が共通して描いているのは、国家が関与するシステムの下で、主に刑務所や強制収容所にいる囚人の体を「生きた臓器バンク」として扱い、移植希望者が現れると、その「ドナー」を殺害して臓器を収奪しているのではないか、というおぞましい疑惑の構図です。中国政府はこれらの疑惑を一貫して否定していますが、国際社会からの疑念は晴れていません。

3-2. 今回の「少女拉致説」と国際的な人権問題との明確な違い

ここで極めて重要なのは、国際社会が長年調査してきた深刻な「強制臓器摘出」問題と、今回ハム太郎の公式Xがリポストしてしまった「路上での少女拉致→即日火葬」説との間には、その手口、対象、そして性質において、明確かつ決定的な違いがあるという点です。この二つを混同することは、問題の本質を見誤ることに繋がります。

| 比較項目 | 国際社会が指摘する組織的な人権問題 | 今回拡散された「少女拉致」デマ |

|---|---|---|

| 対象者 | 刑務所や収容所に長期間拘束されている「良心の囚人」(特定の思想・宗教を持つ人々)が主な対象とされる。 | 路上を歩いている一般市民の少女。特定の背景は示されていない。 |

| 犯行の手口 | 国家システムの下で、計画的・組織的に行われるとされる。拘束下の収監者に対し、血液検査などを経て、移植需要に応じて殺害・摘出する「オンデマンド殺人」の疑惑。 | 白昼堂々、路上でターゲットを場当たり的に拉致し、即日臓器を摘出して火葬するという、極めて衝動的で非効率な犯行。 |

| 証拠・情報源 | 元収監者や亡命した医師らの詳細な証言、不自然な移植待機時間の短さを示す統計データ、内部告発、国際機関による長年の調査報告書など、膨大な状況証拠が存在する。 | 匿名のSNS投稿と、それを引用したまとめサイトのみ。客観的な証拠や信頼できる証言は一切存在しない。 |

| 目的・背景 | 巨額の利益を生む「移植ツーリズム」産業を支えるための、経済的・政治的背景が指摘されている。 | 明確な背景はなく、人々の恐怖心や反中感情を煽ることを目的としたプロパガンダ的性質が強い。 |

このように、両者は似て非なるものです。今回のデマ情報は、長年指摘されてきた深刻な人権問題を、よりセンセーショナルで分かりやすく、人々の感情に直接訴えかける「路上での少女拉致」という単純なストーリーに歪曲・悪用した、極めて悪質なプロパガンダである可能性が高いのです。デマの作成者は、既存の人権問題に対する人々の漠然とした知識や不安を利用し、全く異なる架空の物語を「ありそうな話」として信じ込ませようとしたと考えられます。両者を冷静に切り分け、混同せずに議論することが、この複雑な問題を正確に理解するための第一歩となります。

4. リポスト元の主「山本慎二」とは何者?その正体と投稿傾向を分析

ハム太郎の公式アカウントがリポストしてしまった問題の投稿。その大元となった発信源は、「山本慎二」(ユーザー名:@qsfkbwIhuWLhnjI)と名乗るXアカウントでした。企業の公式アカウントをも巻き込むほどの拡散力を持ち、物議を醸す情報を発信するこのアカウントは、一体何者なのでしょうか。ここでは、公開されている情報からその人物像、投稿の傾向、そしてネット社会における影響力について、多角的に分析・プロファイリングしていきます。

4-1. アカウントのプロフィールから見える思想的スタンス

SNSアカウントを分析する上で、最も基本的な情報源となるのがプロフィール欄です。「山本慎二」氏のアカウントは、そこに自らの思想的立場を極めて明確に示しています。

- 表示名:山本慎二

- ユーザー名:@qsfkbwIhuWLhnjI

- 自己紹介文(Bio):「皇室を敬う日本人。靖國神社には幕府側や西郷隆盛も祀るべき。『夏草や 会津藩士の墓 ここにあり』」

この短い自己紹介文からは、いくつかの重要なキーワードが読み取れます。「皇室を敬う」「靖國神社」といった言葉は、日本の伝統や国家を重視する、いわゆる「保守系」や「ナショナリスト」と呼ばれる思想的スペクトルに属することを示唆しています。さらに、「幕府側や西郷隆盛も祀るべき」という具体的な主張は、既存の靖国神社のあり方に対する独自の歴史観を持っていることを示しており、単なる受け身の保守ではなく、積極的な意見発信者であることをうかがわせます。松尾芭蕉の句を引用している点も、日本の伝統文化への愛着をアピールする意図があるのかもしれません。これらの要素から、このアカウントが明確な政治的・歴史的信条に基づいて運営されていることが分かります。

4-2. 普段の投稿内容:海外の衝撃映像を利用した反移民・外国人排斥の主張

このアカウントのタイムラインを分析すると、極めて一貫した投稿パターンが見えてきます。その最大の特徴は、海外で撮影されたとされる衝撃的な映像を頻繁に引用・投稿している点です。そして、それらの映像のほとんどは、移民や特定の民族的背景を持つ外国人が関与したとされる暴力事件、強盗、暴動などの犯罪行為を捉えたものです。

具体的な投稿のパターンは、以下のように整理できます。

- 映像の提示:欧州や北米の街中で、移民とされる人物が現地住民に暴行を加えたり、店舗で破壊行為に及んだりする、短くショッキングな動画を提示する。これらの動画の多くは、撮影日時や場所、前後の文脈が不明確なまま共有されている。

- 扇情的なコメントの付与:「これが移民を受け入れた国の末路だ」「彼らは我々の文化を尊重しない」「日本もこうなる」といった、強い危機感や排斥感情を煽るような短いコメントを付け加える。

- 日本への警鐘:これらの海外の事例を「対岸の火事」ではなく、将来日本が直面する危機であると位置づけ、日本の外国人受け入れ政策(例:技能実習制度、難民認定など)を厳しく批判し、警鐘を鳴らす。

今回ハム太郎公式がリポストした「中国での少女拉致」の投稿も、この「海外の衝撃映像+扇情的なコメント」という一貫したフォーマットの中に位置づけられるものです。この手法は、視覚的なインパクト(映像)と感情的なテキスト(コメント)を組み合わせることで、受け手の理性に訴えるのではなく、直接的に恐怖や怒りの感情を喚起し、複雑な社会問題を「危険な外国人」という単純な敵対構造に落とし込む効果を持っています。これは、プロパガンダやデマゴギーで古くから用いられてきた、極めて効果的な情報操作術の一つです。

4-3. 10万フォロワーを抱える拡散力と影響力

「山本慎二」氏のアカウントは、決して個人の呟きの範疇に留まるものではありません。2025年6月時点で4万人を超えるフォロワーを抱え、X上では絶大な影響力を持つ「インフルエンサー」の一人として認識されています。その拡散力は凄まじく、一つの投稿が数十万、時には100万回以上再生され、数千から1万を超える「いいね」やリポストを集めることも珍しくありません。

この強大な影響力は、どのようにして維持・拡大されているのでしょうか。分析すると、特定のコミュニティ内での強固なネットワークの存在が浮かび上がります。このアカウントは、同じような保守的な思想を持つ他のインフルエンサー、一部の地方議員、特定の政党の支持者アカウントなどと、相互にリポストし合うことで、情報を効率的に拡散させています。これにより、同じ価値観を持つユーザー(エコーチェンバー)の中で情報が循環・増幅され、そのコミュニティ内での発言力と信頼性がさらに高まっていく、という正のスパイラルが形成されているのです。

ハム太郎の公式アカウントの運営担当者が、もし個人的にこのようなコミュニティの情報に触れていたとしたら、そのタイムラインには「山本慎二」氏のようなアカウントの投稿が頻繁に表示されていた可能性があります。それほどまでに、この種のアカウントは特定の情報空間において支配的な影響力を持っているのです。ただし、繰り返しになりますが、その発信する情報には出所不明なものが多く、特定の集団に対する偏見を助長する内容も含まれるため、その影響力の大きさと情報の信頼性は全く別の問題として捉える必要があります。

5. なぜ担当者はリポストした?考えられる4つの理由を多角的に考察

なぜ、国民的キャラクターの「顔」とも言える公式アカウントが、これほどまでに不適切で、政治的かつ扇情的で、しかもデマの可能性が極めて高い投稿をリポストしてしまったのか。この謎は、騒動の核心部分です。公式からは「無関係なリポスト」という形式的な謝罪のみで、具体的な原因は一切明かされていません。憶測で断定することは避けるべきですが、企業のSNS運用で起こりうるトラブルの類型から、考えられる理由を可能性の高さに応じて4つのシナリオに分け、多角的に深く考察していきます。

5-1.【可能性:高】プライベートアカウントとの誤操作・誤爆

最も可能性が高く、また過去の多くの企業炎上事例でも原因とされてきたのが、公式アカウントの運営担当者による単純なヒューマンエラー、いわゆる「誤爆」です。

現代のSNS担当者の多くは、会社の公式アカウントと、自分自身のプライベートアカウントを、同じスマートフォンやPCのアプリ上で切り替えながら運用しています。この「アカウント切り替え」は、非常に便利な機能である一方、常に誤操作のリスクをはらんでいます。特に、業務の合間や気の緩んだ瞬間に、現在どちらのアカウントでログインしているかをうっかり失念し、個人として「いいね」やリポストをするつもりが、意図せず企業の公式アカウントで実行してしまう、というミスは後を絶ちません。

今回のケースに当てはめてみましょう。担当者が、プライベートな個人として「山本慎二」氏のような政治的発信を行うアカウントをフォローしていたとします。タイムラインに流れてきたその投稿に対し、個人的な関心や義憤からリポストボタンを押してしまった。しかし、その時ログインしていたのは、個人のアカウントではなく、ハム太郎の公式アカウントだった…。このシナリオは、リポストが実行後すぐに削除されたという事実とも符合します。ミスに気づいた担当者が、血の気が引く思いで慌てて削除した様子が目に浮かぶようです。これは、特別な悪意はなくとも、誰にでも起こりうるミスであり、それゆえに最も現実的な原因として考えられます。

5-2.【可能性:中】外部からの不正アクセスによるアカウント乗っ取り

次に考えられるのが、悪意のある第三者による不正アクセス、すなわちアカウントの「乗っ取り」です。何者かが、フィッシング詐欺やパスワードリスト攻撃などのサイバー攻撃によってログイン情報を窃取し、公式アカウントを乗っ取って、意図的にブランドイメージを失墜させるために不適切な投稿をリポストした、というシナリオです。

この可能性も決して低くはありません。有名企業や著名人のSNSアカウントは、攻撃者にとって格好の標的です。乗っ取りに成功すれば、その影響力を悪用して自らの思想を広めたり、社会に混乱を引き起こしたりすることが可能だからです。もしこのケースが真相であれば、問題の所在は担当者のミスではなく、企業のサイバーセキュリティ管理体制の不備ということになります。ただし、一般的な乗っ取り犯は、自らの目的を達成するため、単発のリポストだけでなく、連続投稿を行ったり、プロフィールやアイコンを勝手に変更したり、フォロワーにDMを送りつけたりと、より派手な行動に出ることが多い傾向にあります。今回は単発のリポストで終わっている点から、計画的な乗っ取りというよりは、やはり誤爆の可能性の方がやや高いのではないかと推測されます。

5-3.【可能性:低】担当者の意図的なリポストという確信犯的行為

可能性は低いと信じたいですが、担当者が、公式アカウントであることを認識した上で、意図的にリポストしたという、いわゆる「確信犯」的な行動のシナリオも理論上は考えられます。担当者自身がリポスト元のアカウントと同様の強い政治的信条を持っており、そのメッセージをより多くの人に届けるため、あるいは自らが属する組織(会社)への反発から、確信犯的に公式アカウントを「私物化」したという可能性です。これは「アクセシブル・テロリズム」の一種とも言えるかもしれません。

しかし、この行動は、発覚した場合に担当者自身が負うことになるリスク(懲戒解雇は免れず、場合によっては会社から損害賠償請求をされる可能性もある)を考えると、極めて考えにくいシナリオです。ハム太郎というキャラクターが持つ、非政治的で平和的なイメージを根底から覆すこの行為は、プロフェッショナルな広報担当者として、あるいは一人の社会人としての倫理観を著しく逸脱しています。よほど特殊な動機がない限り、このような暴挙に出ることは通常考えられないでしょう。

5-4.【可能性:極低】システムや連携アプリの技術的な不具合

最後に、X(旧Twitter)のシステムそのものや、アカウント運用を効率化するために導入している外部のサードパーティ製連携アプリなどに、何らかの技術的な不具合が生じ、意図せずリポストが実行されてしまったという、純粋な技術的エラーの可能性です。例えば、バグによって他のユーザーの操作が自身のアカウントの操作として誤認識されてしまう、といったケースです。

しかし、このような致命的なバグが、特定の一個人の、特定の投稿のみをリポストするという形でピンポイントに発生する確率は、天文学的に低いと言わざるを得ません。もし本当にシステム側の不具合なのであれば、同時期に他の多くのアカウントでも同様の現象が報告されるはずですが、そうした事実は確認されていません。したがって、このシナリオの可能性は限りなくゼロに近いと言って良いでしょう。

以上の4つのシナリオを比較検討すると、やはり「担当者のプライベートアカウントとの誤操作」というヒューマンエラーが最も蓋然性の高い原因であると推測されます。しかし、真実は公式からの詳細な説明と再発防止策の提示を待つほかありません。

6. まとめ:ハム太郎リポスト騒動から私たちが学ぶべきこと

2025年夏、多くの人々に衝撃を与えた「とっとこハム太郎公式Xリポスト騒動」。この一件を多角的に分析してきましたが、最後に、今回の騒動の要点を改めて整理し、この出来事が現代社会に生きる私たち一人ひとりに、そして企業組織に何を問いかけているのかを総括します。

【騒動の核心まとめ】

- 何がリポストされたか?:中国で少女が拉致され、臓器を摘出されたという、強い政治色と残虐性を持つ、ハム太郎の世界観とは真逆の衝撃的な内容の投稿でした。

- その情報は事実か?:デマである可能性が極めて高いです。現地の警察や病院が具体的な状況説明と共に公式に否定しており、一次証拠の欠如など、ファクトチェックによって複数の決定的な矛盾点が指摘されています。

- なぜリポストされたのか?:公式な原因発表はありませんが、過去の類似事例から、担当者が個人アカウントと公式アカウントを間違えて操作した「誤爆」と呼ばれるヒューマンエラーの可能性が最も高いと推測されます。

- リポスト元の「山本慎二」とは誰か?:10万人以上のフォロワーを抱える保守系のインフルエンサーであり、海外の衝撃映像を用いて反移民・反外国人の主張を拡散する手法を常套手段とするアカウントです。

- 騒動の二重構造:この事件は、「企業SNSの運用ミス」という側面と、その背景にある「国際的な人権問題を利用した悪質なデマの拡散」という、二つの異なる問題が交差した点で、極めて現代的な事件であったと言えます。

【個人として学ぶべき教訓:情報リテラシーのアップデート】

この事件から私たちが学ぶべき最大の教訓は、情報リテラシーの重要性を再認識し、自らのスキルを常にアップデートし続ける必要性です。SNSのタイムラインは、もはや友人との交流の場であるだけでなく、様々な意図を持った情報が飛び交う「情報戦の最前線」でもあります。特に、自らの感情を強く揺さぶる(怒り、恐怖、同情など)情報に接した時こそ、反射的にシェアする前に一度立ち止まる勇気が求められます。

- 情報源を確認する癖をつける:その情報は誰が発信しているのか?匿名の個人か、信頼できる報道機関か?

- 一次ソースを探す:他のメディアや公的機関も同じことを報じているか?元の情報源は何か?

- 逆画像検索を試す:投稿に使われている画像や動画は、本当にその文脈で使われているものか?Googleの画像検索などで、過去に別の文脈で使われていないか調べてみる。

こうした冷静な一手間が、意図せずしてデマの拡散に加担してしまうことを防ぎます。

【組織として学ぶべき教訓:SNSリスク管理の徹底】

一方で、企業や組織にとって、この一件はSNSの公式アカウント運用がいかに高いリスクを伴うかを改めて突きつけました。たった一度のミスが、長年かけて地道に築き上げてきたブランドイメージや信頼を、文字通り一瞬で地に堕としてしまう危険性をはらんでいます。今回のハム太郎の事例は、全ての組織にとって、自社のSNSリスク管理体制を総点検する、またとない教訓となるはずです。

- 運用体制の再構築:担当者一人に任せきりにせず、投稿前のダブルチェック、トリプルチェック体制を構築する。

- アカウント管理の徹底:公式アカウントを操作する端末は専用のものに限定し、私物端末からのアクセスを禁止する。二段階認証の設定を必須とする。

- ガイドラインの策定と教育:SNS運用の明確なガイドラインを策定し、炎上時の対応フローを含め、全担当者に定期的な研修と教育を徹底する。

コメント