2025年7月4日、金曜日。日本中が、そして世界の一部が固唾を飲んで見守る「その日」が、いよいよ明日に迫りました。漫画家・たつき諒(たつきりょう)氏が自身の著書『私が見た未来 完全版』で記した「2025年7月に日本を襲う大災難」という予言が、今、単なるオカルトの枠を遥かに超え、巨大な社会現象と化しています。まるでこの予言に呼応するかのように、鹿児島県のトカラ列島では2週間で1000回を超える群発地震が続き、住民は「眠るのが怖い」と悲鳴を上げています。さらに追い打ちをかけるように、熊本県の阿蘇山では火山活動が活発化し、気象庁は噴火警戒レベルを「2」に引き上げました。この不気味なシンクロニシティは、人々の不安を極限まで高めています。その影響は国内に留まらず、香港では日本への旅行キャンセルが相次ぎ、航空会社が減便を決定。その経済損失は5600億円にものぼると試算され、ついに気象庁長官が「デマである」と異例の声明を発表する事態にまで発展しているのです。

この記事を読んでいるあなたも、「本当に明日、何かが起こるのか?」「予言の具体的な内容と、トカラ列島の地震は本当に関係があるのか?」「そもそも作者のたつき諒さんとは何者で、なぜこれほどの影響力を持つのか?」「万が一、この予言を信じて損害が出たら、誰かに責任を問えるのか?」といった、尽きることのない疑問と、胸をざわつかせるような不安を抱えているのではないでしょうか。

そこで本記事では、この巨大な社会現象をあらゆる角度から、どこよりも深く、そして具体的に分析・解説します。単に予言の内容を紹介するだけではありません。その背景にある出版社の巧妙な戦略、伝説の編集長の思想、そしてネット上で囁かれる特定の宗教団体との関係性の噂、さらにはデマによって生じた損害の賠償問題という法的な側面まで、客観的な事実と専門家の見解、そして具体的なデータを基に徹底的に掘り下げていきます。

- 予言の具体的な内容:『私が見た未来』と新刊『天使の遺言』で何が語られているのか、ネタバレを含めて、他の終末論(ノストラダムスや聖書の黙示録など)と比較しながら、その特異性を詳解します。

- 作者の人物像:謎に包まれた作者・たつき諒さんとは一体何者なのか?公開されている唯一の顔写真や、70歳を迎えた現在の活動、漫画家引退後の意外な経歴まで、その数奇な人生を追跡します。

- 信憑性の徹底検証:過去に「当たった」とされる東日本大震災やダイアナ妃の死の予言は本当か。「外れた」とされるデマ情報を区別し、的中率の真相に迫ります。なぜ人は科学的根拠のない予言を信じてしまうのか、確証バイアスなどの心理学的な側面から解き明かします。

- 社会現象化の理由:なぜこれほど大きな話題になったのか。マツコ・デラックスとの関連性、緊迫するトカラ列島地震との関連性や海外でのパニック的な反応、約5600億円とも試算される深刻な経済的影響を、具体的なデータと共に分析します。

- 法的・歴史的考察:デマの拡散で損害賠償請求は可能なのか、弁護士の見解を基に解説します。また、過去の「ノストラダムスの大予言」や鎌倉時代の「末法思想」と比較し、歴史は繰り返すのか、その共通点と現代ならではの相違点を考察します。

- 背景にある人間関係:予言が広まる一因とされる出版社「飛鳥新社」とカリスマ編集長「花田紀凱」氏、そしてネットで囁かれる旧統一教会や幸福の科学との関係性の噂について、具体的な寄稿記事や発言を基に、その深層に迫ります。

- 私たちがどう向き合うべきか:最終的に、科学的根拠と防災の観点から、この情報とどう付き合っていくべきか、具体的かつ実践的なアクションプランを提言します。

この記事を最後まで読めば、あなたはたつき諒氏の予言に関する全ての情報を網羅的に理解できるだけでなく、情報が氾濫し、真偽の見極めが困難な現代社会を生き抜くための確かなリテラシーと思考の軸を手にすることができるはずです。それでは、謎と不安が渦巻く予言の核心へと、共に深くダイブしていきましょう。

1. 核心解説:たつき諒の2025年7月予言、その恐るべき具体的な内容とは何か?

日本中、いやアジアの一部をも巻き込んで世間の注目を一身に集めている、たつき諒氏の「2025年7月」に関する予言。その全ての震源地となっているのが、1999年に一度ひっそりと出版され、22年の時を経て2021年に『完全版』として鮮烈に復刻された漫画『私が見た未来』です。この予言が他の多くの予言と一線を画すのは、その圧倒的な具体性と映像的なリアリティにあります。この章では、多くの人々が最も知りたいであろう予言の具体的な内容について、ネタバレを含みながら、その衝撃度と詳細を、他の終末論とも比較しつつ余すところなく解説していきます。

1-1. 『私が見た未来 完全版』で描かれた「本当の大災難」―その黙示録的ビジョンとは?

『私が見た未来 完全版』を手に取った人がまず目にするのは、その帯に記された「本当の大災難は2025年7月にやってくる」という、読者の心臓を鷲掴みにするような衝撃的な一文です。この「大災難」こそが、現在の社会現象のまさに中心核(コア)となる部分であり、その内容は聖書の黙示録やSF映画のワンシーンを彷彿とさせる、壮絶なものでした。

この予言は、たつき諒氏が1985年から記録し続けてきたという「夢日記」に基づいており、非常に具体的かつ視覚的なイメージで描かれています。そのビジョンを具体的に整理すると、以下のようになります。

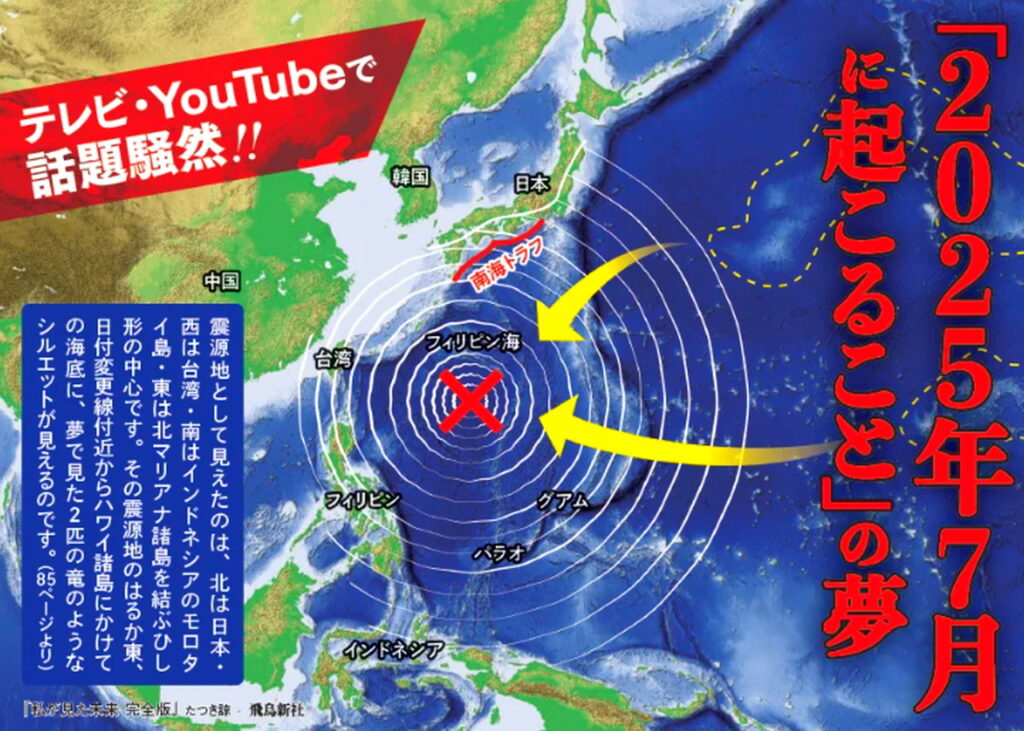

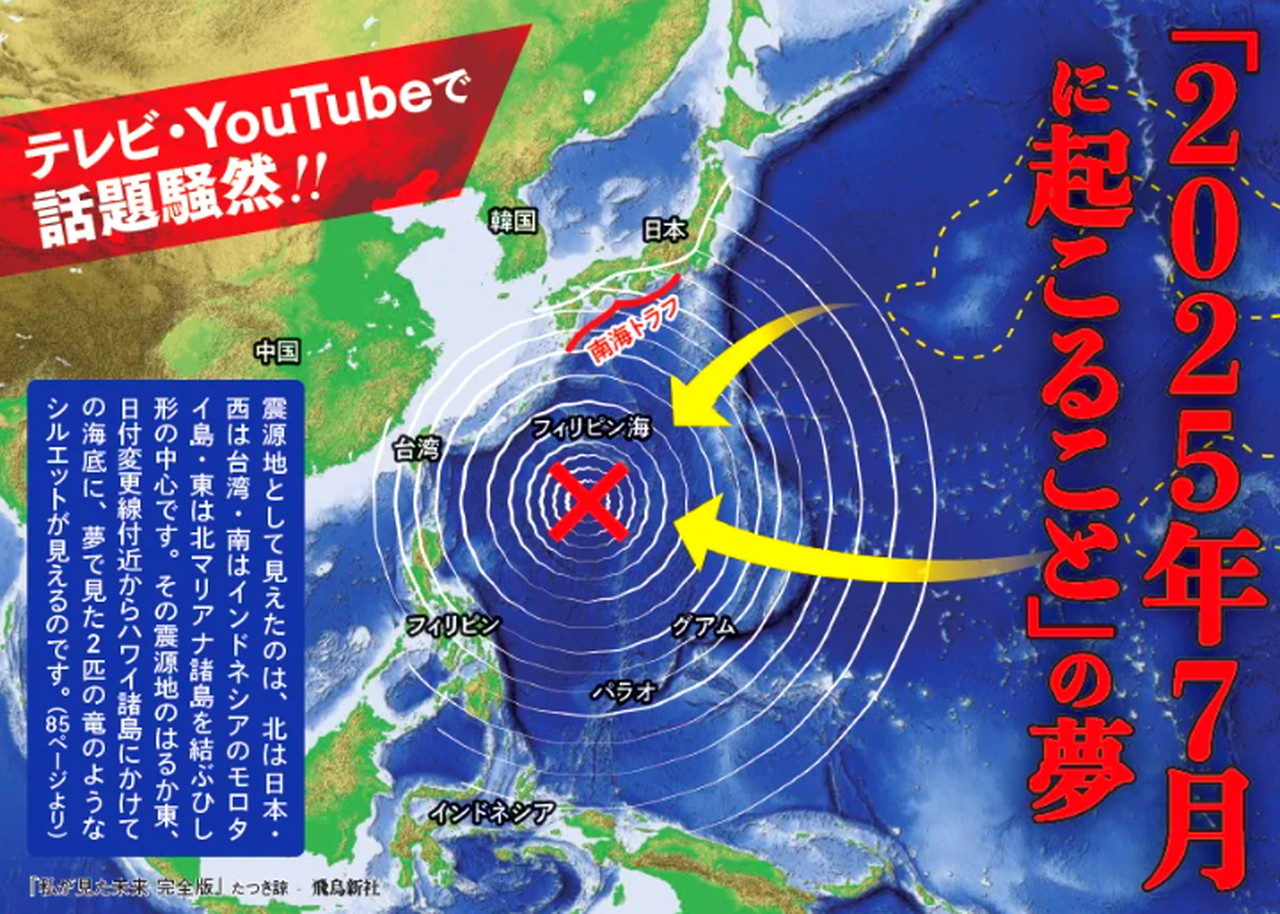

- 発生源―海底の「破裂」:夢の中で、作者は宇宙から地球を眺めています。すると、日本とフィリピンの中間あたりの海底が、まるで巨大な生き物が目を覚ますかのように「ボコン」と盛り上がり、破裂(噴火)します。この「ボコン」という、どこか有機的で生々しい擬音語が、機械的な爆発とは異なる、未知の恐怖を読者に植え付けます。作者自身も、これが海底火山なのか、あるいは何らかの爆弾のようなものなのかは判然としなかったと述べており、その正体不明さがかえって不気味さを増幅させています。

- 津波の規模―東日本大震災の「3倍」:その海底の破裂によって発生する津波は、日本国民の記憶に深く刻まれている2011年の東日本大震災の津波の、実に3倍にも達する巨大なものとされています。東日本大震災で観測された津波の最大遡上高は約40メートル。その3倍となれば、約120メートルに達します。これは、30階建ての高層ビルに匹敵する高さの水の壁が、都市を飲み込むイメージであり、まさに想像を絶するスケールです。

- 被害範囲―太平洋沿岸の「壊滅」:巨大津波は太平洋全域に広がり、日本を含む周辺国を次々と襲います。日本では、太平洋に面した広大な沿岸域、実に国土の3分の1から4分の1が飲み込まれるという、壊滅的なビジョンが描かれています。これは、単なる沿岸部だけでなく、かなり内陸まで被害が及ぶことを示唆しており、日本の国土そのものが変容してしまうほどのインパクトを持っています。

- 地形の激変―アジア大陸の「隆起」:さらに衝撃的なのは、津波の物理的な力によって陸地そのものが押し上げられ、隆起するという描写です。その結果、なんと香港から台湾、そしてフィリピンまでが地続きになるかのように見えたというのです。これはもはや災害というレベルを超え、プレートテクトニクスの常識を覆すような地殻変動であり、大陸の形そのものが変わってしまうという、まさに「創世記」の逆を行くかのような黙示録的な光景です。

これらの描写は、読む者に強烈なインパクトを与えるだけでなく、近年、政府や研究機関が警鐘を鳴らし続けている「南海トラフ巨大地震」や「首都直下型地震」といった、現実に懸念されている大災害と結びつけて考える人々を続出させました。あくまで作者が見た夢の記録でありながら、その詳細さとリアリティが、人々の心の奥底にある災害への恐怖心を的確に刺激し、不安を増幅させる大きな要因となっているのです。

1-2. なぜ「2025年7月5日午前4時18分」が拡散?―情報汚染の典型例を分析する

予言の恐ろしい内容とともに、人々の間で確定的な情報であるかのように独り歩きしているのが、「2025年7月5日午前4時18分」という極めて具体的な日時です。このピンポイントな日時は、一体どこから生まれ、どのようにして「事実」として広まっていったのでしょうか。そのプロセスは、現代社会における「情報汚染」の典型的なケーススタディとして、非常に示唆に富んでいます。

その出所は、他ならぬ『私が見た未来 完全版』の「作者あとがき」にあります。たつき諒氏自身が、この「大災難の夢」を見たとされるのが、2021年7月5日の午前4時18分でした。そして、あとがきには次のような、注意深い一文が記されています。

「夢に現れた日付が現実化する日ならば、次にくる大災難の日は『2025年7月5日』ということになります。」

ここで極めて重要なのは、これが断定的な予言ではないという点です。これは、彼女の過去の予知夢(例えばフレディ・マーキュリーの命日など)の経験則からくる、「もし夢を見た日付の数字が、現実化する日付とシンクロするという法則が今回も適用されるのであれば」という、あくまで仮説に基づいた、非常に慎重な記述でした。しかし、情報が光の速さで流通し、140字や短い動画で消費される現代のネット社会において、この丁寧な前提条件や「ならば」という仮定法は、いとも簡単に見過ごされてしまいます。

この一文が、特に影響力の大きいYouTuberやインフルエンサーによって、「作者が断言!7月5日、大災害が来る!」といったセンセーショナルな見出しで切り取られ、SNSや動画サイトを通じて爆発的に拡散されました。一度「分かりやすく」「衝撃的」な形に加工された情報は、その真偽や文脈を検証されることなく、瞬く間に人々の間に浸透します。そして、あたかもそれが確定的な予言であるかのように受け止められてしまったのです。コロナ禍で「トイレットペーパーがなくなる」というデマが瞬時に拡散したのと、その構造は全く同じです。後に作者自身がこの日付を明確に訂正することになりますが、一度ウェブ上に刻まれた「デジタルタトゥー」の訂正が、いかに困難であるかを象徴する出来事となりました。

1-3. 「東日本大震災の3倍」の津波と、文明を揺るがす「災害の連鎖」への警鐘

この予言の中で、人々の心に最も深く、そして痛みを伴って突き刺さっているのが、「東日本大震災の3倍」とされる津波の規模でしょう。2011年3月11日、日本の観測史上最大規模の地震が引き起こした大津波では、岩手県大船渡市で最大40.1メートルの津波が観測され、1万8000人以上の死者・行方不明者を出すという未曾有の悲劇をもたらしました。私たちは、その破壊力と悲しみを、決して忘れることのできない国民的なトラウマとして記憶しています。その3倍となると、実に120メートル級という、東京タワーのメインデッキ(高さ150m)に迫るほどの途方もない高さの水の壁が、都市や人々を飲み込む計算になります。

この点について、社会学者の古市憲寿氏や元・気象庁長官の西出則武氏など、多くの専門家が「地球物理学的に不可能」「科学的根拠はない」と明確に否定しています。しかし、重要なのはここからです。科学的にあり得ないと分かっていても、なぜ人々はこの数字にリアリティを感じ、恐怖を覚えるのでしょうか。それは、この数字が私たちの論理ではなく、東日本大震災で刻まれた「感情的な記憶」と「トラウマ」に直接訴えかけてくるからに他なりません。

さらに、たつき諒氏が見た夢は、この巨大津波という一度きりの災害では終わらない、より恐ろしい「災害の連鎖(カタストロフィック・カスケード)」の可能性をも示唆している点が特徴です。津波や地震を皮切りに、それに連鎖して以下のような複合的な災害が地球規模で起こる可能性が描かれているのです。

- 世界規模の火山噴火:巨大な地殻変動が地球全体の火山活動を刺激し、連鎖的に噴火を引き起こす(現に阿蘇山の活動が活発化していることが、この連想を強めています)。

- 急激な気候変動(火山の冬):大量の火山灰が大気中に放出され、太陽光を遮断。それにより地球全体の気候が急激に寒冷化し、「火山の冬」が到来する。

- 世界的な食糧危機:気候変動や津波による広範囲の塩害などで、世界中で農業が壊滅的な打撃を受け、深刻な食糧危機と飢餓が発生する。

- 人類文明の存続危機:これらの複合災害が、最終的に国家の機能を麻痺させ、人類全体の生存を脅かすほどの文明的な危機へと繋がっていく。

つまり、2025年7月に起こるとされる出来事は、これから始まるさらなる大きな地球規模の変動の、ほんの「引き金(トリガー)」に過ぎないという、壮大なスケールのビジョンが提示されているのです。この黙示録的な世界観もまた、単なる地震予知とは一線を画し、人々の想像力と根源的な恐怖を強く刺激する一因と言えるでしょう。

2. 作者自身の「回答」―新刊『天使の遺言』で明かされた真意と予言の軌道修正をネタバレ解説

ミリオンセラーとなった『私が見た未来 完全版』が社会現象化する中、多くの人がその真意を測りかね、作者であるたつき諒氏は沈黙を守っていました。そんな喧騒の最中、2025年6月15日に彼女は、竜樹諒(たつきりょう)名義で新たな自伝『天使の遺言』を文芸社から緊急出版しました。この本は、予言が意図せず一人歩きしてしまった現状に対し、彼女自身の言葉でその真意や、出版に至るまでの驚くべき経緯を詳細に語る、いわば社会に向けた「公式な回答」とも言える一冊です。ここでは、新刊で明かされた重要なポイントを、ネタバレを含みつつ深く解説します。

2-1. なぜ新刊を出版したのか?衝撃の告白「私を騙る偽物がいた」

たつき諒氏が長年の沈黙を破り、再びペンを取った最大の動機は、自身の意図とは全く異なる形で予言がセンセーショナルに広まり、社会に混乱を招いてしまっている現状を、自らの手で正したいという強い責任感からでした。彼女の告白の中でも特に衝撃的なのは、自分を騙る「なりすまし」の存在を詳細に暴露した点です。これは、現代のネット社会におけるアイデンティティの盗用という、非常に深刻な問題でもあります。

『天使の遺言』や、事情に詳しい月刊「ムー」の三上丈晴編集長の分析によれば、その経緯はにわかには信じがたいものです。たつき諒氏が1999年に漫画家を引退した後、彼女の名前を騙る偽物の人物がSNSやYouTube上に登場。そればかりか、大手週刊誌『FRIDAY』やオカルト雑誌『ムー』の取材にまで応じ、富士山噴火など、彼女が一度も言及していない虚偽の予言を次々と発信していたというのです。驚くべきことに、その偽物によって『私が見た未来』の復刻版を出版する話まで、水面下で着々と進められていました。

この異常事態を知人からの連絡で知ったたつき諒氏本人が、慌てて出版社である飛鳥新社に連絡を取ったことで、偽物による商業出版という最悪の事態はギリギリで阻止されました。その後、本人による正当な『完全版』が出版される運びとなりましたが、その過程もまた理想的ではなかったと彼女は語ります。世間の注目度が異常に高まる中、急ピッチで作業が進められた結果、出版社の「売れる本にしたい」という商業的な意向が強く反映され、自身の真意が十分に伝わらない不本意な点が残ったと率直に告白しています。この一連の騒動を経て、自らの言葉で、自らの納得のいく形で真実を後世に残したいという強い決意が、今回の自費出版という形での『天使の遺言』刊行に繋がったのです。

2-2. 「私は予言者ではない」―たつき諒氏が貫く謙虚なスタンスとは?

新刊『天使の遺言』、そして関連するインタビューを通じて、たつき諒氏は一貫して「自分は予言者ではない」と繰り返し強調しています。これは、今回の騒動を理解する上で最も重要な、彼女の根幹をなすスタンスです。世間が彼女を「稀代の予言者」と祭り上げる一方で、彼女自身はあくまで、1985年から個人的に続けてきた「夢日記」を記録し、それを一人の漫画家として作品の形で発表してきたに過ぎない、という立場を頑なに崩していません。この姿勢は、終末論を煽って信者を集めるような教祖タイプの人物とは全く対極にあります。

彼女のスタンスをより深く理解するために、その主張を整理してみましょう。

- 予知能力者という自覚はない:自身に何か特別なサイキック能力があるとは考えておらず、なぜ見た夢が現実になることがあるのか、そのメカニズムも分からないとしています。これは、自らの能力を誇示する他のスピリチュアルリーダーとは明確に一線を画す点です。

- 不安を煽る意図は皆無:自身の夢が社会的な不安を煽る形で一人歩きしてしまったことに、本人も大変驚き、心を痛めています。「けっして不安や恐怖をあおるつもりはありません」と明言し、むしろ「その(防災への)心構えのきっかけになってくれることを祈っています」と、人々の安全を願う気持ちを表明しています。

- 夢は予言ではなく「個人的な証言」:彼女は自らが見た夢を、未来を断定する「予言(Prophecy)」ではなく、あくまで個人的な体験に基づく「証言(Testimony)」として捉えています。この違いは非常に大きく、彼女が伝えたいのは「未来はこうなる」という決定論ではなく、「私はこういう夢を見た」という主観的な事実なのです。

そもそも『私が見た未来』が「東日本大震災を予言した」と10年以上経ってから話題になったこと自体、彼女にとっては全く予想外の出来事でした。今回の2025年7月の予言騒動についても、彼女はメディアの取材に対し、「高い関心は防災意識が高まっている証拠であり、前向きに捉えております」と、あくまで冷静な姿勢を保っています。この騒動をきっかけに、一人でも多くの人が防災について真剣に考えることに繋がれば、という建設的な願いを表明しているのです。

2-3. 「2025年7月5日」の日付を明確に否定―勇気ある軌道修正の全貌

新刊『天使の遺言』で、社会的に最もインパクトがあったのは、「2025年7月5日」という具体的な日付に対する明確な軌道修正です。これは、自身の発言が香港の経済にまで影響を及ぼすなど、社会的な影響が想像を遥かに超えて大きくなってしまったことを受けた、非常に勇気と責任感のある行動だったと評価できます。

『私が見た未来 完全版』のあとがきで、この日付の可能性について自ら言及したことについて、たつき諒氏はその背景を次のように、率直に説明しています。

「『私が見た未来 完全版』の「作者あとがき」で、「次にくる大災難の日は『2025年7月5日』ということになります」と書いていたのは、過去の例から「こうではないか?」と話したことが反映されたようで、私も言った覚えはありますが、急ピッチでの作業で慌てて書かれたようです」

そして、最も重要な部分として、「夢を見た日=何かが起きる日というわけではないのです」と、日付の特定をはっきりと否定しました。これは、予言を信じて具体的な行動(旅行のキャンセルなど)を起こしてしまった人々にとっては混乱を招くものでしたが、これ以上の誤解とパニックを生まないために、作者として、一人の社会人として、どうしても伝えなければならないメッセージだったのでしょう。

ただし、ここで注意深く読み解くべきは、彼女は「7月に大災害が起こる」という夢で見たビジョンそのものを取り下げたわけではない、という点です。あくまで、ピンポイントな「日付」が意図せず独り歩きしてしまったことへの訂正であり、夢で見た災害の可能性という根幹部分については、変わらず警鐘を鳴らし続けているスタンスです。この軌道修正は、予言を固く信じていた一部の人々に少なからず動揺を与えましたが、同時に「やはり日付は関係なかったのか」と安堵する声や、作者の誠実さや責任感の表れと受け止める声も多く上がっています。

3. 作者「たつき諒(竜樹諒)」とは何者か?公開された顔写真、70年の数奇な人生を追跡

これほどの影響力を持つ予言を発信したたつき諒(本名非公開、別ペンネームは竜樹諒)さんとは、一体どのような人物なのでしょうか。その謎に包まれたプロフィールや経歴、そして多くの人が気になるであろう顔写真の有無について、公開されている情報やインタビュー記事を基に、その70年にわたる数奇な人生の軌跡を詳しく追跡しました。その人物像を知ることは、彼女の言葉の真意を理解する上で不可欠です。

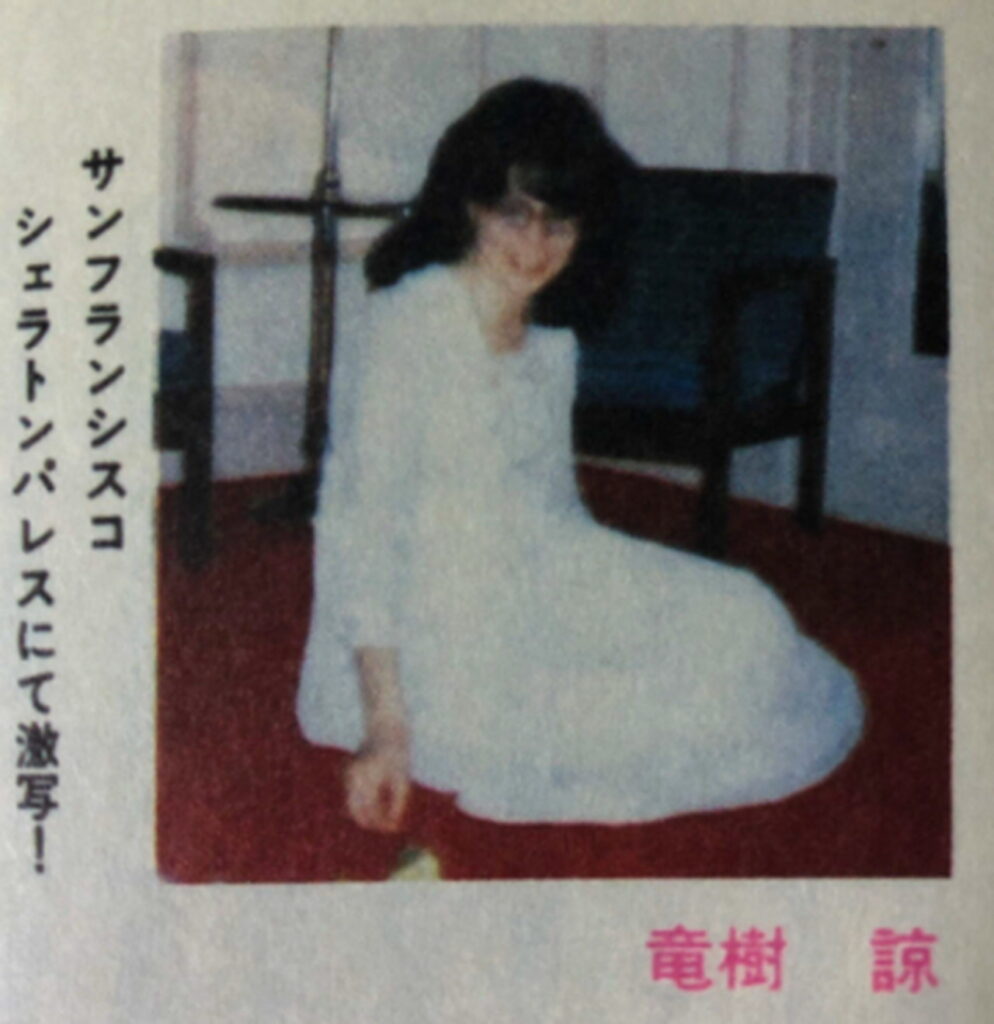

3-1. 唯一公開されている顔写真とは?―20代の若き日の姿

漫画家という職業柄、公の場に顔を出すことは非常に稀ですが、調査したところ、たつき諒さんの20代の頃の顔写真が1枚だけ存在することが判明しました。これは、昭和58年(1983年)12月に発行された自身のコミック『宝石物語(ジュエルストーリー)』の作者近影として、背表紙に掲載されていたものです。私自身も古書を探して確認しましたが、そこには確かに若き日の彼女の姿がありました。

写真に写っているのは、白い清楚なワンピースをまとった、スレンダーで知的な雰囲気の美しい女性です。当時28歳か29歳頃のたつき諒さん本人であり、その姿からは、後にこれほどミステリアスな存在になるとは想像もつきません。写真に添えられたコメントには、「カリフォルニアの八百屋でサクランボを買った時、量の言い方がわからず『1ドル分くれ!』と言ったら、なんと2キロ以上はあろうかというほどの量を袋につめてくれたのだ。でかくてうまかったよー♡♡♡」と、若々しくユーモラスな人柄が伝わるエピソードが綴られており、旅行が趣味であったことがうかがえます。また、コミックの中には、メガネをかけたロングヘアの自画像も描かれており、公開された写真の面影を感じさせます。現在のお姿の写真は公開されていませんが、この1枚が、謎に包まれた作者の素顔を伝える貴重な資料となっています。

3-2. 70歳を迎えた現在の活動と、漫画家引退後の驚きの経歴

たつき諒さんは1954年12月2日生まれで、2025年現在で御年70歳を迎えられています。出身地は神奈川県横浜市で、亡くなったという情報はなく、現在もご存命です。ご結婚や子供の有無については公表されていませんが、文藝春秋のインタビューで「甥や姪からスマホの画面を示して『こんなに騒がれているよ』と教えてくれました」と語っていることから、ご自身にお子さんはいない可能性が高いと推測されます。

彼女の経歴は、非常にユニークで波乱に富んでいます。高校2年生(17歳)の時に遭った交通事故をきっかけに、「家でできる仕事」として漫画家を志し、出版社への持ち込みを開始。そして1975年(21歳)に、少女漫画雑誌「月刊プリンセス」にて晴れてプロデビューを果たしました。漫画家として活動する傍ら、1985年頃から個人的な興味で「夢日記」をつけ始めます。これが、後に日本中を揺るがすことになる『私が見た未来』の源流となりました。

1998年(43歳)に「充電期間」として漫画家を一時休業し、サイババに会いにインドへ旅行するなど、精神世界への探求を深めます。そして翌1999年に『私が見た未来』を出版すると同時に、44歳で漫画家を引退。「ネタ切れだった」と、その理由をあっさりと語っています。驚くべきは引退後のキャリアです。彼女は、コンピューターグラフィック、医療事務、福祉住環境コーディネーター、建築関係など、全く異なる分野の職業を次々と経験し、完全に一般人として静かな生活を送っていました。しかし、前述の悪質な「なりすまし」によるトラブルが、彼女を再び歴史の表舞台に引きずり出すことになります。真実を伝えるためにペンを取らざるを得なかった、というのが現在の状況であり、その背景には数奇な運命の物語が存在するのです。

4. 予言は外れた?当たった?的中とされる予言一覧を徹底検証

たつき諒氏の予言がこれほどまでに社会的な説得力を持ってしまった最大の理由は、過去にいくつかの重大な出来事を「的中させた」とされる華々しい実績があるからです。しかし、その一方で明確に「外れた」とされる予言や、そもそも本人が言及していないにも関わらず彼女の発言として流布しているデマ情報も数多く存在します。ここでは感情論を排し、その信憑性を客観的に判断するため、当たったとされるもの、外れたとされるものを公平に、そして徹底的に検証していきます。

4-1. 【当たったとされる予言】東日本大震災(2011年3月)は本当に予言されていたのか?

たつき諒氏の名を世に知らしめ、今回の騒動の全ての始まりとなったのが、東日本大震災の予言です。これは、1999年に朝日ソノラマから出版された旧版『私が見た未来』の表紙カバーに、非常に明確な形で「大災害は2011年3月」と記されていたことに由来します。このあまりにも具体的な記述は、2011年3月11日に実際に東日本大震災が発生した後、10年近く経ってからネット上で「あの震災を予言していた幻の漫画がある」と話題になり、絶版だった古書がAmazonやフリマアプリで一時期、数十万円という信じられないプレミア価格で取引されるほどの過熱ぶりを見せました。私自身も、この事実を知った時は、偶然の一致と片付けるにはあまりに出来すぎていると感じたことを覚えています。

作者本人によれば、これは単行本の締め切りの日に見た夢が元になっているそうです。当初は「1999年の災害は小規模に、そして大災害は2011年3月に」と書くつもりだったものが、夢の中で見たビジョンがあまりに強烈だったため、年と月だけを強調して追記したと『完全版』で解説しています。確かに、年と月がピンポイントで一致している点は驚愕に値します。しかし、冷静に検証すると以下のような事実との相違点も指摘せざるを得ません。

- 季節のズレと作者自身の訂正:夢の中では、その災害は「夏の出来事」としてビジョンに現れたとされていますが、実際の震災は3月、つまり冬の終わりから春先にかけて発生しました。この点について作者は完全版で、「夢の中ではみんな夏服を着ていたため、東日本大震災ではない」と明確に記しており、その本当の災害が2025年7月にやってくる、という新たな予言へと繋がっていくのです。

- 具体性の欠如:「大災害」という表現のみで、それが地震なのか津波なのか、また発生する具体的な場所(東北地方など)については一切言及がありませんでした。日本が災害大国であることを考えれば、「大災害」という言葉だけでは、予言としては曖昧すぎるとの批判も免れません。

これらの点を踏まえると、「偶然の一致」や、災害が起きた後に過去の記述を「後付けで解釈」した結果と見ることも十分に可能です。しかし、多くの人々にとって、他の予言にはない「2011年3月」という具体的な文字列の一致は、彼女の予知夢に並々ならぬ信憑性を感じさせる、極めて強力な根拠となっているのは間違いない事実です。

4-2. 【当たったとされる予言】フレディ・マーキュリーの死やダイアナ妃の事故死も的中か?

東日本大震災のインパクトがあまりに強いため霞みがちですが、他にも世界史的な出来事を予知していたとされる事例がいくつか存在します。特に有名なのが、世界的著名人の死に関する予言です。代表的なものを時系列で詳しく見ていきましょう。

| 出来事 | 予知夢の内容と見たとされる日 | 実際の発生日 | 検証と考察 |

|---|---|---|---|

| フレディ・マーキュリーの死 | 1979年11月24日に「世界的ロックバンドQUEENのボーカル、フレディ・マーキュリーが亡くなったというニュースを見た夢」を記録。 | 1991年11月24日 | 12年もの歳月を経ていますが、夢を見た日付と実際の命日の日付が完全に一致している点が非常にミステリアスです。単なる有名人の死ではなく、日付までピンポイントで一致するケースは極めて稀であり、偶然と片付けるには難しい、彼女の予言の信憑性を高める強力な一因となっています。 |

| 阪神・淡路大震災 | 1995年1月2日に「15日後か15年後、神戸に大地震が来る夢」を見たとされる。(日付については不確定な情報も多い) | 1995年1月17日 | 「15日後」という点が注目されますが、場所が「神戸」と特定されていたかが重要です。これも具体的な記述というよりは「大きな揺れで都市が崩壊する」といった象徴的な夢だった可能性が指摘されており、解釈の幅が広い予言と言えます。 |

| ダイアナ元妃の事故死 | 1992年8月31日に「DIANNAという文字とお城で赤子を抱く女性、そして『車』という文字が見えた夢」を記録。 | 1997年8月31日 | こちらもフレディの例と同様に、5年の時を経て夢を見た日付と事故死した日付が一致しています。しかし、作者自身は著書の中で「亡くなるというイメージは全くなかった」「読者の方によって『意味付け』されたものと言えるかもしれません」と述べており、後付け解釈の可能性を自ら示唆しています。この謙虚な姿勢が、逆に彼女の誠実さを際立たせているとも言えるでしょう。 |

これらの事例を分析すると、日付が一致するなど科学では説明できない驚くべき点がある一方で、作者の意図を超えて、読者や受け手が意味を付与している「後付け解釈」の側面も色濃く見受けられます。信じるか信じないかは、まさに個人の解釈に委ねられていると言えるでしょう。

4-3. 【外れた予言】偽物のたつき諒によるデマと「富士山噴火」の真相

予言の信憑性を語る上で、明確に「外れた」予言や、そもそも作者自身が発信していない「デマ情報」を厳密に区別することは極めて重要です。残念ながら、前述の「なりすまし」の人物によって、たつき諒氏の名前を騙る多くのデマ情報が拡散されてしまいました。これらを本物の予言と混同してしまうと、本質を見誤ることになります。

代表的なデマ・外れた予言は以下の通りです。

- 尾崎豊さんの死:たつき諒氏本人は一切言及していません。これは、なりすまし犯が勝手に予言したとされる、完全なデマ情報です。

- 2021年8月20日に富士山が噴火する:これが最も有名なデマであり、社会を大きく混乱させました。『私が見た未来』の中に富士山噴火を示唆するイラストがあったことを悪用し、偽物が具体的な日付を付けて「予言」したことで、SNSで爆発的に拡散されました。もちろん、2021年8月20日に噴火は起きておらず、これは明確に「外れたデマ予言」です。

たつき諒氏ご本人は、富士山に関する夢を過去に3回(1999年、2002年、2005年)見たことは認めていますが、新刊『天使の遺言』の中で「夢の中の富士山は(大災害の)象徴的なもので、大規模な災害は起こらないと思っています」と記しており、パニックを煽るような偽物の予言とは明確に一線を画しています。この偽物の存在が、皮肉にも本物の作者を世に引きずり出し、真実を語らせるきっかけになったのは、歴史の奇妙な巡り合わせと言えるかもしれません。

4-4. 「的中率90%」は本当か?予言の信憑性に対する心理学的・総合的考察

インターネット上を検索すると、「たつき諒の予言は的中率90%」といった、非常にキャッチーで扇情的な言説が散見されます。しかし、はっきり申し上げて、この数値には何の科学的・統計的根拠も存在しない、完全なフェイク情報です。作者自身がそのような数値を公表した事実は一切なく、これは予言の信憑性を高めたい一部のメディアや熱心なファン、あるいはウェブサイトのアクセス数を稼ぎたいアフィリエイターなどが作り上げた、多分に誇張されたイメージである可能性が極めて高いです。

予言やオカルト情報の信憑性を客観的に評価する上で、私たちはいくつかの心理的な罠、すなわち「認知バイアス」に注意する必要があります。なぜ、科学的根拠がないと分かっていても、人は予言を信じてしまうのでしょうか。

- 確証バイアス (Confirmation Bias):人間は、自分が信じたい情報や仮説を支持する情報を無意識に集め、それに反する情報を無視・軽視してしまう傾向があります。たつき諒氏の予言に関しても、「東日本大震災」や「フレディの命日」といった当たったとされるインパクトの強い情報ばかりが繰り返し語られ、外れた予言や曖昧な予言、あるいはデマ情報は人々の記憶から都合よく忘れ去られがちです。

- 後付け解釈 (Post-hoc Rationalization):これは、非常に曖昧で抽象的な予言を、後から起こった具体的な出来事に都合よく当てはめて「当たった」と解釈してしまう心理現象です。「レトロフィッティング」とも呼ばれます。ダイアナ妃の例のように、作者自身が「死のイメージはなかった」と語っているにも関わらず、結果的に事故死と結びつけられてしまったのが典型例です。

- バーナム効果 (Barnum Effect):誰にでも当てはまるような曖昧で一般的な記述を、自分だけに当てはまる特別なことだと捉えてしまう心理現象です。「あなたは心の中に不安を抱えていますね」と言われれば、多くの人が「当たっている」と感じるのと同じ構造です。

以上の点を総合的に考察すると、たつき諒氏の夢日記が、いくつかの歴史的な出来事と科学では説明できない奇妙な一致を見せているのは、非常に興味深い事実です。しかし、それを「90%の確率で未来を当てる予言」として絶対視し、自らの行動や判断の基準にすることは、非常に危険な行為です。私たちは、この一連の現象をあくまで一つのミステリーとして捉え、エンターテイメントとして楽しむ余裕を持ちつつも、常に冷静で批判的な視点を保ち続けることが、情報化社会を生きる上で不可欠なスキルでしょう。

5. なぜここまで炎上したのか?マツコ・デラックスが起爆剤?予言が社会現象になった3つの理由を徹底分析

一個人の漫画家が見た夢の話が、なぜこれほどまでに国境を越え、株価や航空便にまで影響を及ぼすほどの巨大な社会現象へと発展したのでしょうか。その背景を紐解くと、現代社会特有の情報伝達の仕組み、災害大国に生きる私たちの集合的な深層心理、そして巧妙なメディア戦略が複雑に絡み合っていることが見えてきます。この「炎上」とも言える現象を5つの側面に分けて徹底的に分析します。

5-1. 理由1:専門家や気象庁も動かざるを得なかった「社会的影響力」

今回の予言騒動が、単なる一過性のオカルトブームと決定的に違うのは、国の公的機関や各分野の専門家が公式にコメントし、「火消し」に動かざるを得ない状況にまで発展したという点です。これは、噂がもはや無視できないレベルで社会に浸透し、具体的な影響を及ぼし始めたことを明確に示しています。

- 気象庁長官による異例の「デマ」認定:2025年6月13日の定例記者会見で、気象庁の野村竜一長官が「現在の科学的知見では、日時と場所、大きさを特定した地震予知は不可能。そのような予知の情報はデマと考えられるので心配する必要は一切ない」と、極めて強い言葉で明言しました。国の防災情報の中枢である気象庁が、名指しこそ避けたものの、特定の「予言」に対して公式見解を示すのは極めて異例のことです。背景には、国民からの問い合わせが殺到するなど、業務に支障が出始めていた可能性も十分に考えられます。

- 各界専門家による科学的検証の広がり:元・気象庁長官の西出則武氏、社会学者の古市憲寿氏、地震予知研究の権威である東海大学客員教授の長尾年恭氏など、各分野の専門家がテレビや新聞、ネットメディアで次々と科学的根拠に基づいた解説を行いました。「東日本大震災の3倍の津波は物理的に起こり得ない」「一回の地震で香港からフィリピンまでが地続きになることは地球物理学的に不可能」といった専門的な見地からの明確な否定が相次ぎました。

皮肉なことに、このように権威ある機関や人物が「火消し」に動けば動くほど、「それほどまでに影響が大きいのか」と、かえって予言の知名度を上げてしまうという逆説的な効果を生んでしまいました。専門家が否定すること自体がニュースとなり、騒動をさらに大きな社会現象へと押し上げる結果となったのです。

5-2. 理由2:海外でのパニックと「約5600億円」の衝撃的な経済損失

この予言の影響が最も具体的かつ深刻な形で現れたのが、インバウンド観光への直接的な打撃です。噂は国境を越え、特に香港、台湾、韓国など、日本と関係の深いアジア圏で急速に広まり、無視できない経済的影響を引き起こしています。

- 航空会社の相次ぐ減便・運休という実害:香港のLCC「グレーターベイ航空」や大手「香港航空」は、2025年7月前後の日本行き旅行客の需要が急減したことを公式な理由として挙げ、仙台便や徳島便などの減便・運休を決定しました。鳥取県の米子空港でも香港便の搭乗率が前月から15ポイント以上落ち込むなど、特に地方の観光業に直接的な大打撃を与えています。これはもはや「噂」ではなく、具体的な「実害」です。

- 衝撃的な経済損失の試算:この状況を受け、野村総合研究所のエグゼクティブ・エコノミストである木内登英氏は、この一連の訪日客減少が、日本のインバウンド需要を約5,600億円も押し下げる可能性があるとの衝撃的な試算を発表しました。科学的根拠のない一個人の夢の話が、これほど具体的な実体経済の損失に繋がるという事実は、グローバル化と情報化が進んだ現代社会の脆弱性を、これ以上なく明確に示しています。

なぜ海外、特に香港でこれほど予言が信じられたのでしょうか。その背景には、登録者数660万人を誇る中国語圏の超人気YouTuber「老高與小茉」がこの話題を取り上げたことで一気に拡散したことや、香港の人々の間に根強い「風水」を信じる文化と結びつき、「科学的根拠はなくても、念のため危険な時期の日本への旅行は避けよう」という、リスク回避の心理が強く働いたことなどが指摘されています。

5-3. 理由3:マツコ・デラックス等、著名人による大絶賛の功罪

日本中が固唾をのんで見守る、2025年7月5日。この日を特別なものにしたきっかけの一つに、数年前に放送されたあるテレビ番組の存在があります。それは、TBS系列で放送された『週刊さんまとマツコ』。お笑い界の巨匠・明石家さんまさんと、現代社会を鋭く斬るコラムニスト・マツコ・デラックスさんがタッグを組むこの番組が、一冊の“幻の漫画”を取り上げたことで、日本全土を巻き込む巨大な渦が生まれたのです。

社会現象の震源地となった『週刊さんまとマツコ』の衝撃

数多あるバラエティ番組の中で、なぜこの番組がこれほどのインパクトを持つに至ったのでしょうか。その答えは、明石家さんまさんとマツコ・デラックスさんという、日本のテレビ界を象徴する二人の圧倒的な存在感にあります。彼らが「面白い」と口にすれば、それは単なる情報ではなく、国民的な関心事へと一気に昇華します。普段は都市伝説やオカルトに興味のない層までも巻き込む力が、この二人にはありました。

番組は、人気YouTuberであるナオキマンさんを解説者に迎え、都市伝説としてネットの一部で熱狂的に語られていた予言漫画『私が見た未来』を特集しました。さんまさんのユーモアとマツコさんの現実的なツッコミが交錯する独特の空気感が、予言の持つ不気味さを絶妙に中和し、最高のエンターテイメントとして成立させていたのです。これが、単なる恐怖体験談とは一線を画し、お茶の間に広く受け入れられた最大の要因と言えるでしょう。

ナオキマンが紐解く、戦慄の的中実績

番組の核心は、作者たつき諒氏が見たという「予知夢」の驚異的な的中実績にありました。ナオキマンさんの解説を通じて、過去の出来事が次々と紹介されると、スタジオの空気は次第に熱を帯びていきました。

- フレディ・マーキュリーの死:1981年に見た夢が、10年後の1991年11月24日に現実のものとなった事実。伝説的ロックバンド「クイーン」のボーカルの死という、世界的なニュースを言い当てていたことに、多くの視聴者が息を呑みました。

- ダイアナ元妃の悲劇:1992年の夢が、5年後の1997年8月31日に起きた衝撃的な事故と一致。この予言は、多くの人々の記憶に新しい出来事であったため、より一層のリアリティをもって受け止められました。

- 二つの大震災:日本を揺るがした阪神・淡路大震災(1995年)と東日本大震災(2011年)。特に東日本大震災に関しては、漫画の初版(1999年刊)の表紙に「大災害は2011年3月」と明記されていたことが紹介され、スタジオだけでなく、テレビの前の私たちにも強い衝撃を与えました。これは偶然で片付けるにはあまりにも具体的すぎる内容でした。

これらの実績が紹介されるたびに、マツコさんは「これスゴイよね…」と唸り、さんまさんはジョークを交えながらも真剣な眼差しを向けていました。絶版だった原作コミックが中古市場で10万円を超えるプレミア価格で取引されていたという事実も、この漫画の持つ尋常ならざる力を物語っていました。

「5の倍数」という奇妙な法則と、二人の巨匠の反応

ナオキマンさんは、これらの予知夢と現実の出来事の間に「5の倍数」という奇妙な周期性があると指摘しました。フレディの死は10年後(5×2)、ダイアナ妃の死は5年後、東日本大震災は15年後(5×3)という法則です。このオカルティックな分析に対し、マツコさんは「NHKのニュースでも富士山の溶岩流シミュレーションの範囲が拡大されたって報道してたわよ」と現実的な情報を重ね合わせ、不安を煽るのではなく、具体的なリスクとして議論を深めました。一方、さんまさんは「神様、もし噴火するなら綾瀬はるかだけは残しといてくれ!」と叫び、シリアスな空気を笑いに変えることで、エンターテイメントとしてのバランスを保っていたのが印象的でした。

未来への警告――日本中が固唾をのむ「2025年7月」

番組の放送後、このブームはさらに加速します。その起爆剤となったのが、2021年10月に発売された『私が見た未来 完全版』でした。この復刻版には、作者のたつき諒氏が長年記録してきた「夢日記」の内容が新たに追加されており、そこに「本当の大災難は2025年の7月」という衝撃的な記述があったのです。

番組内では時間の都合上、深くは触れられませんでしたが、この『完全版』の登場によって、予言は新たなフェーズに突入しました。具体的な日付までが示唆されたことで、漠然とした不安は、明確なターゲットを持つ巨大な関心事へと変貌を遂げたのです。多くのメディアがこの話題を取り上げ、ネット上では様々な憶測や考察が飛び交うことになりました。

放送が引き起こした熱狂と社会の混乱、100万部突破のベストセラーと加熱するブーム

『私が見た未来 完全版』は、発売されるや否や、またたく間にベストセラーとなり、累計発行部数は100万部を突破しました。私も当時、書店で山積みになっているのを目撃しましたが、その勢いは異常とも言えるほどでした。多くの人が、未来への不安と好奇心から、この一冊を手に取ったのです。

この熱狂は、単なる書籍のヒットに留まりませんでした。関連グッズは品薄になり、ネットオークションでは初版コミックが数十万円という信じられない価格で取引されるなど、一種の社会現象と化していきました。

しかし、ブームが大きくなるにつれて、負の側面も現れ始めます。SNSでは「2025年7月に大津波が来るから旅行はキャンセルした」「今のうちに食料を備蓄しないと危ない」といった真偽不明の情報が拡散され、一部で風評被害や買い占め騒動も報告されるようになりました。

この状況を重く見たのか、気象庁が「科学的根拠に基づくものではない」というコメントを発表する事態にまで発展しました。これは、一個人の予知夢を扱った漫画に対して、国の機関が公式に見解を示すという極めて異例の対応であり、このブームがいかに社会に大きな影響を与えていたかを証明する出来事でした。

作者・たつき諒氏が本当に伝えたかったメッセージ

メディア露出を控えている作者のたつき諒氏ですが、番組では直筆のメッセージが紹介されました。その内容は、センセーショナルな予言とは裏腹に、非常に誠実で心温まるものでした。

「私の夢は、人々を怖がらせるためにあるのではありません。もしもの時に備え、少しでも被害が少なくなるための一助になればと願っています。そして、皆が思いやりの心を持ち、助け合えるような未来を選んでほしいのです」

このメッセージこそ、私たちが忘れてはならない『私が見た未来』の核心です。未来を当てること自体が目的ではなく、未来への警鐘をきっかけに、私たちが防災意識を高め、他者を思いやる心を育むこと。それこそが、作者の真の願いだったのではないでしょうか。

まず大前提として、『週刊さんまとマツコ』が扱ったのは、あくまで「都市伝説」というエンターテイメントです。番組も恐怖を煽るのではなく、未知なるものへの好奇心を刺激し、防災について考えるきっかけを提供しました。実際に、予言された「2021年の富士山噴火」は起こりませんでした。この事実からも、予言は絶対的な未来を示すものではないと冷静に受け止める必要があります。

しかし、この社会現象を無駄にする必要はありません。むしろ、これを絶好の機会と捉えるべきです。このブームをきっかけに、自宅の防災グッズの期限をチェックしたり、家族で災害時の避難場所や連絡方法を再確認したりする。そうした建設的な行動こそが、この予言漫画から得られる最大の恩恵です。

2025年7月が刻一刻と近づいていますが、過度に恐れる必要はありません。大切なのは、公的機関が発信する正確な情報に耳を傾け、日々の備えを怠らないこと。エンターテイメントは楽しみつつ、それを現実の防災意識へと賢く転換していく。それこそが、この一大ブームと向き合う、私たちの最も賢明な姿勢と言えるでしょう。

6. 予言と現実の不気味なリンク?緊迫するトカラ列島地震との関連性を探る

「7月5日」が目前に迫る中、この予言に不気味なほどの現実味を与え、人々の不安を最大限に増幅させているのが、鹿児島県トカラ列島近海で頻発する群発地震です。多くの人々が、この尋常ではない地震活動を「大災害の前兆ではないか」「予言が現実化するサインではないか」と固唾を飲んで見守っています。ここでは、最新の報道と専門家の見解を基に、トカラ列島の緊迫した現状と予言との関連性について冷静に分析します。

6-1. 2週間で1000回超え、震度6弱も観測―住民を襲う「眠れない夜」

2025年6月21日以降、トカラ列島近海では地震活動が異常なほど活発化。そして7月3日にはマグニチュード5.5、最大震度6弱という、立っているのも困難なほどの強い揺れが十島村を襲いました。震度1以上の地震は、7月4日現在で2週間で1000回を超え、まさに「揺れっぱなし」の状態です。現地の住民からは「ずっと続いて揺れているから、眠るのが怖い」「地震が来る前に海からゴーッと音がする。不気味な音」「みんな疲れている。早く終わってほしい」といった切実な声が、連日メディアを通じて報じられています。この事態を受け、十島村役場は報道各社に対し「住民は疲弊している。取材や問い合わせは、過度にならぬようご配慮を」と異例の呼びかけを行う事態となっています。

さらに追い打ちをかけるように、7月4日には熊本県の阿蘇山で火山性微動が増大し、気象庁が噴火警戒レベルを1(活火山であることに留意)から2(火口周辺規制)へと緊急に引き上げました。予言の日を目前にして、まるで連動するかのように相次ぐ地殻活動の活発化は、科学的な因果関係とは別に、人々の心に「何かが起きるのではないか」という強烈な不安を植え付けています。

6-2. 予言との関連性は?専門家と気象庁は「特別な関連なし」と分析

この一連の地震活動に対し、SNS上では「予言の前兆だ」「南海トラフ巨大地震の引き金になるのでは」といった声が、不安と共に数多く上がっています。しかし、地震の専門家や公的機関は、こうした見方に対して冷静な分析を示し、警鐘を鳴らしています。

- 気象庁の見解:日本気象庁は公式に、「トカラ列島の地震と、今後30年以内の発生確率が80%と推定される『南海トラフ巨大地震』との間に特別な関連性はないものとみられる」と発表し、巨大地震との直接的な関連性を否定しています。

- 専門家の分析:熊本大学の横瀬久芳准教授は、今回の群発地震の背景について、過去のケースが2つの断層によるものであったのに対し、「今回は3つの断層が影響している可能性がある」と分析しています。これは、特定の巨大地震の前兆というよりは、この地域特有の複雑な地殻構造に起因する、群発地震という現象であることを示唆しています。トカラ列島近海は、もともと群発地震が頻発する地域として知られています。

確かに、予言と同時期に活発な地震活動が観測されていることは、人々の不安を煽るには十分すぎる材料です。私自身も、このタイミングの一致には何か運命的なものを感じずにはいられません。しかし、現時点では両者を直接結びつける科学的な根拠は存在せず、過度な不安に陥ることなく、公的機関からの正確な情報に基づいて冷静に状況を判断することが求められます。

7. 7月5日到来!たつき諒の予言は本当に外れたのか?

2021年7月5日の未明、日本中の多くの人々が、ある特定の時刻を意識して息を潜めていました。それは、漫画家たつき諒氏の著書「私が見た未来 完全版」によって示唆された、未来に関する記述が発端でした。当初、この著書には「夢で見た日付と時刻に、重大な出来事が起こる」といった趣旨の記述があり、多くの読者やインターネットユーザーの間で大きな話題となっていたのです。具体的に注目されたのは「7月5日午前4時18分」という時間でした。

この予言がこれほどまでに注目を集めた背景には、同著者が過去に東日本大震災を言い当てたとされる実績が大きく影響していると考えられます。過去の的中例とされる事象が、今回の未来に関する記述にも、ある種の信憑性や無視できない重みを与え、人々の関心を強く引き付けたのかもしれません。後に、作者本人から誤解を招く表現であったとしてあとがきで修正が加えられましたが、一度広まった情報の波は、簡単には収まりませんでした。

7-1. スクリーン越しの熱狂と静寂

その運命の日時が近づくにつれて、インターネット上では異様な盛り上がりが見られました。特に象徴的だったのが、「日本全国緊急地震速報ライブ」といったYouTubeの生配信チャンネルです。差し迫る危機を確かめようと、なんと20万人を超える人々が同時に配信を視聴するという、驚くべき事態が発生しました。東京ドーム約4個分に相当する人々が、ただひたすらに画面を見つめ、チャット欄で交流しながらその瞬間を待っていたのです。

指定された時刻が過ぎ、さらに1時間が経過しても、視聴者数は20万人規模を維持し続けていました。これは、単なる好奇心だけでなく、一種の共同体意識や祭りのような高揚感が、人々をスクリーンに釘付けにしていたことの表れと言えるでしょう。実際に私もその一人として配信を眺めていましたが、チャット欄には緊張と期待、そして少しの遊び心が入り混じった独特の空気が流れており、現代ならではのイベント参加の形を実感しました。

7-2. 予言が外れた後の人々の心理と二極化

結局、予言された時刻に日本を揺るがすような大災害は起こりませんでした。この結果を受け、人々の反応は大きく二つに分かれました。大多数は「やはり予言は当たらなかった」「非科学的な話に過ぎなかった」と結論付け、日常へと戻っていきました。これは非常に合理的で自然な反応です。

一方で、少数ながらも根強く「予言はまだ終わっていない」と主張する人々も現れました。彼らは「午前4時18分ではなかっただけで、7月5日のどこかで起こる」「そもそも7月5日ではなく7月中なのかもしれない」といった、新たな解釈を展開し始めたのです。こうした行動の背景には、一度信じたことを簡単に手放したくないという「認知的不協和」と呼ばれる心理が働いている可能性があります。

自身の信条と現実が食い違った際に、現実の方を否定し、信条を維持しようとする心の働きです。また、この話題にエンターテインメントとして参加し、SNSで特定のスタンスを発信してしまった以上、それを撤回しにくいという状況もあったのかもしれません。

また、ほとんどの人はお祭り気分で話題に乗っかっているだけだと推測できます。

7-3. 熱狂を増幅させる現代メディアの構造

今回の騒動は、現代のメディア、特にYouTubeやSNSが持つ特性を浮き彫りにしました。都市伝説やオカルトといったジャンルは、一定数の熱心なファン層を抱えており、非常に話題になりやすいテーマです。従来のテレビ番組であれば、放送倫理やスポンサーへの配慮から取り扱いにくいセンセーショナルな内容も、YouTubeでは比較的自由に発信できます。この土壌が、多くのインフルエンサーにとって魅力的に映ったと考えられます。

人気YouTuberがこの「予言」を取り上げると、その影響力によって瞬く間に情報が拡散します。すると、それを追うように中小のクリエイターたちも同様のテーマで動画を制作し、一種のブームが形成されていきました。これは、ネタの奪い合いであると同時に、大きな話題に「乗る」ことで自身のチャンネルの露出を増やすという、プラットフォーム上での生存戦略でもあります。

7-4. YouTubeアルゴリズムが作る「信じやすい」環境

さらに、YouTubeやSNSのアルゴリズムは、この熱狂を加速させる役割を担っています。ユーザーがいいねをしたり、一度クリックしたりしたコンテンツと類似のものが、次々と「おすすめ」として表示される仕組みになっています。これにより、利用者は無意識のうちに特定の情報ばかりに囲まれる「フィルターバブル」や、自分と同じ意見ばかりが聞こえてくる「エコーチェンバー」と呼ばれる状態に陥りやすくなります。

最初は半信半疑で見ていたとしても、関連動画を繰り返し視聴するうちに、その情報に親しみを覚え、次第に肯定的に捉えるようになる「単純接触効果」が働くことがあります。ナチス・ドイツの宣伝大臣ゲッベルスが用いたとされる「嘘も百回言えば真実となる」というプロパガンダ手法がありますが、現代のアルゴリズムは、意図せずしてこの効果を強力に増幅させてしまう側面を持っているのです。

7-5. ビジネスとしてのオカルトと未来の展望

ここで留意すべきは、多くのコンテンツ制作者が、必ずしも心から予言やオカルトを信じているわけではないという点です。彼らにとって、それは収益を生み出しやすい「バズるジャンル」の一つとして選択されているに過ぎない可能性があります。もし仮に、プラットフォーム側が都市伝説や陰謀論といったジャンルの収益化を厳しく制限するようになれば、彼らの多くは速やかに別のジャンルへと移行していくことが予想されます。

今回の騒動においても、発信源であるたつき諒氏自身が「誤解を招く表現」として予防線を張り、多くのYouTuberは様々な解釈を繰り返しては、再生回数を維持しようと試みていました。最終的には、こうした一連のコンテンツは「あくまでエンターテインメントです。本気にしないでください」「信じるか信じないかはあなた次第」という、ある意味で免罪符のような言葉で締めくくられることが多いのが実情です。

この一連の社会現象は、予言そのものの真偽以上に、情報がどのように消費され、熱狂がどのように作られていくのかという、現代社会の縮図を見せてくれました。私たちは、エンターテインメントと現実の境界線を自ら見定め、情報の洪水の中から真実を見抜くメディアリテラシーを、これまで以上に強く意識する必要があるのかもしれません。

8. 歴史は繰り返すのか?ノストラダムスの大予言と鎌倉仏教の「末法思想」から学ぶ

今回の社会現象を見て、多くの人が1999年に世界中を席巻した「ノストラダムスの大予言」を思い起こしたことでしょう。しかし、終末論が社会を動かした例は、歴史を遡れば枚挙にいとまがありません。ここでは、ノストラダムス騒動、そしてさらに遡って鎌倉時代の「末法思想」と比較することで、現代の私たちがこの現象から何を学ぶべきかを探ります。

8-1. 「どうせ滅びるなら」―ノストラダムスの予言に人生を左右された人々

1999年当時、「1999年7の月、空から恐怖の大王が来るだろう」という予言を信じ、「どうせ地球が滅びるなら」と、人生の大きな決断を下した人々がいました。集英社オンラインの取材によれば、上司に暴言を吐いて会社を辞めてしまった20代の男性や、「このままでは彼女もできないまま死んでしまう!」とクラスメイト3人に立て続けに告白した男子中学生など、今となっては笑いと哀愁が入り混じったエピソードが報告されています。芸能界でも、お笑いコンビ・三四郎の小宮浩信さんが「地球が滅亡するんだったら、勉強しててもしょうがない」と学業を疎かにして留年したり、逆に人気バンド・コブクロの小渕健太郎さんは「今年1年好きなことせんかったら、もう終わる」と会社を辞め、音楽の道に本格的に進む大きなきっかけになったりと、予言が良くも悪くも個人の人生の転機となったケースが実際に存在したのです。

8-2. 鎌倉時代の「末法思想」―終末論が新たな文化を生んだ歴史の教訓

さらに歴史を遡ると、平安時代後期から鎌倉時代にかけて、「末法思想」という終末論が日本社会を覆い尽くしました。これは「釈迦の死後2000年が経過した1052年から、仏の教えが廃れる『末法』の時代に入る」という思想で、当時は天災や飢饉、疫病が頻発し、僧兵が跋扈するなど、まさに世も末といった状況でした。人々は現世に絶望し、「この世の苦しみから逃れて浄土へ往生したい」と強く願うようになります。この絶望的な社会状況の中から、法然(浄土宗)、親鸞(浄土真宗)、日蓮(日蓮宗)といった、民衆救済を掲げる新しい仏教が次々と誕生しました。貴族たちは極楽浄土をこの世に再現しようと、あの平等院鳳凰堂を建立しました。つまり、「終末論」という社会不安が、結果的に日本仏教の革新と、後世に残る偉大な文化・芸術を生み出すエネルギーになったのです。この歴史の教訓は、現代の私たちにも重要な示唆を与えてくれます。不安や恐怖を、創造や変革のきっかけに転換できる可能性があるということです。

8-3. 現代の予言騒動との共通点と、SNS時代ならではの相違点

これらの歴史的な終末論と今回の予言騒動には、人々が惹きつけられる共通の心理構造と、時代を反映した決定的な相違点が見られます。

- 共通する人々の心理:

- 具体的日付の魔力:「7月」という具体的な月日が示されることで、漠然とした予言が一気にリアリティを帯び、人々の心に強く作用します。

- メディアによる増幅:鎌倉時代は僧侶の説法、1999年はテレビや雑誌、そして現代ではYouTubeやSNSが、人々の好奇心と不安を煽り、ブームを後押しする構造は全く同じです。

- 社会不安の受け皿:政治不信、経済格差、自然災害の頻発など、人々が漠然とした未来への不安を抱える時期に、終末論は具体的な「恐怖の対象」を提供し、ある種の心の安定(不安の置き換え)をもたらす役割を果たします。

- 時代を映す相違点:

- 情報拡散のスピードと範囲:最大の違いは情報伝達の様式です。当時はテレビや雑誌、口コミが中心でしたが、今回はSNSやYouTubeにより、国境を越えて瞬時に、かつ双方向的に情報が拡散・増幅されました。これが、海外でのパニックを引き起こした直接的な原因です。

- 作者の存在と双方向性:ノストラダムスは400年以上前の故人ですが、たつき諒氏は存命であり、自らの言葉で情報の軌道修正や真意の説明を行っています。これにより、作者の意図と世間の解釈が複雑に絡み合い、騒動はより多層的で複雑な様相を呈しています。

『ノストラダムスの大予言』の著者である五島勉氏は、後に「子供たちにショックを与えてしまったことに関しては、申し訳ないと思う」と後悔の念を語っています。今回の騒動もまた、テクノロジーは進化しても、人々の「信じたい」「怖いものが見たい」という根源的な心理は変わらないことを示す、貴重な社会学的ケーススタディと言えるでしょう。

9. 「予言」で損害を受けたら?デマ拡散による損害賠償の可能性を法的に考察

「この予言を信じて、7月の旅行をキャンセルしてしまった…キャンセル料は誰が払ってくれるんだ?」「予言のせいで精神的に不安になり、体調を崩した。慰謝料は請求できないのか?」今回の騒動では、実際に経済的・精神的な損害を被った人々も少なくありません。このデリケートな問題について、弁護士の見解を基に、法的な観点から「予言」の責任を問えるのかどうかを詳しく考察します。

9-1. 予言が外れても損害賠償請求は原則として「極めて困難」

結論から言うと、予言が外れたことを理由に、作者や出版社、情報を拡散したインフルエンサーなどに対して損害賠償を請求することは、原則として極めて困難です。弁護士JPニュースの取材に対し、三木悠希裕弁護士は「うわさや予言が当たらなかったことを理由として、損害賠償責任を負うことは考えにくい」との見解を示しています。その主な理由は以下の通りです。

- 違法性の欠如:日本の法律では、単に未来予測を述べることが、直ちに違法行為となるわけではありません。予言は思想・表現の自由の範囲内と解釈されることが一般的です。

- 相当因果関係の不存在:損害賠償が認められるには、行為(予言)と損害(キャンセル料など)の間に「相当因果関係」が必要です。しかし、予言を信じて行動するかどうかは、最終的に個人の自由な判断に委ねられていると見なされます。そのため、裁判所は「予言が直接の原因で損害が生じた」とは認めにくいのです。

- 「当たらぬも八卦」という社会通念:予言や占いは「当たるも八卦、当たらぬも八卦」という言葉があるように、当たらない可能性があることは一般常識(社会通念)として広く知られていると判断されます。そのため、それを信じた側の自己責任の側面が強いと見なされてしまいます。

9-2. ただし「不当な勧誘行為」は法的責任を問える可能性あり

ただし、全てのケースで責任が問えないわけではありません。予言を悪用し、人々の不安を煽って不当に金銭を要求するような悪質な行為は、話が全く別です。三木弁護士は、命や財産に損害が生じるといった不安を煽り、高額な商品(お守り、壺など)の購入や、寄付、契約を求めるような「勧誘行為」は、2023年6月に施行された、いわゆる「不当寄付勧誘防止法」に抵触する場合があると強く指摘します。もし、このような悪質な勧誘によって金銭を支払ってしまった場合は、同法や消費者契約法に基づき、契約を取り消して返金を請求できる可能性があります。心当たりがある場合は、決して一人で悩まず、全国の消費生活センター(電話番号188)や、法テラス、弁護士に速やかに相談することが強く推奨されます。

結論として、予言そのものに法的な責任を問うことは難しいものの、それを利用した詐欺的な行為には断固として立ち向かうべきです。専門家も「あまりのめり込みすぎず、外れても『外れて良かったね』と言えるくらいが、こうした『うわさ』との程よい距離感」とアドバイスしており、娯楽の範囲で楽しむという冷静な姿勢が、私たち自身を法的なトラブルから守る最善の策と言えるでしょう。

10. 予言の震源地?出版社「飛鳥新社」と編集長「花田紀凱」の特異な存在感

『私が見た未来 完全版』という一冊の漫画がこれほどの社会現象を巻き起こす上で、その内容と同じくらい、いや、それ以上に重要なのが、それを世に送り出した「器」、すなわち出版社の存在です。この予言騒動を深く、そして本質的に理解するためには、出版元である飛鳥新社と、その出版活動の中核を担う月刊誌『月刊Hanada』編集長、花田紀凱(はなだかずよし)氏の極めて特異なキャラクターを知る必要があります。なぜなら、出版社のスタンスや編集長の思想が、本の企画意図、プロモーション戦略、そして世論形成にまで、計り知れない影響を与えるからです。ここでは、彼らがどのような存在なのかを、客観的な事実に基づき多角的に解説します。

10-1. 飛鳥新社とはどんな出版社か?―保守論壇誌『月刊Hanada』という「顔」

飛鳥新社は、1978年に設立された日本の出版社です。その出版物は多岐にわたり、ビジネス書やタレント本、近年ではミリオンセラーとなった『変な家』シリーズのようなエンターテイメント小説まで、幅広いジャンルの書籍を刊行しています。一見すると、ごく普通の総合出版社のように思えます。しかし近年、この出版社のアイデンティティと社会的イメージを最も強く象徴しているのが、月刊誌『月刊Hanada』の存在です。

『月刊Hanada』は2016年4月に創刊された、いわゆる「保守論壇誌」に分類される雑誌です。政治・社会問題について、明確な保守・右派の立場から、非常に戦闘的で過激とも言える論陣を張ることで知られています。同じく保守系雑誌に分類される『正論』(産経新聞社)や『WiLL』(ワック)と比較しても、その舌鋒の鋭さや、リベラル勢力やメディアに対する攻撃的な姿勢は際立っており、良くも悪くも強い存在感を放っています。

特に、故・安倍晋三元首相に対しては一貫して熱烈な支持を表明し、逆に朝日新聞をはじめとするリベラル系メディアや立憲民主党などの野党に対しては、容赦のない厳しい批判を展開するスタイルが特徴です。そして、この雑誌が社会的に大きな物議を醸したのが、安倍晋三銃撃事件以降の論調です。多くのメディアが事件の背景として旧統一教会の問題点を追及する中、『月刊Hanada』は「総力特集 統一教会批判は魔女狩りだ!」と題した特集を組むなど、一貫して教団を擁護する姿勢を見せました。この明確なスタンスが、今回の『私が見た未来』の出版元であるという事実と結びつき、一部で「何らかの意図があるのではないか」という様々な憶測を呼ぶ最大の要因となっているのです。

10-2. 伝説の編集長・花田紀凱氏の経歴―「文春砲」の生みの親から「雑誌クラッシャー」まで

『月刊Hanada』という極めて個性的な雑誌の舵を取るのが、出版業界で「伝説の編集長」とも「怪物」とも称される花田紀凱氏(1942年生まれ)です。彼の波乱に満ちた経歴は、戦後日本の雑誌ジャーナリズムの光と影、その両方を体現していると言っても過言ではありません。

| 年代 | 経歴 | 主な出来事・実績 |

|---|---|---|

| 1966年~ | 文藝春秋に入社 | 『週刊文春』『文藝春秋』編集部に在籍し、編集者としてのキャリアをスタート。 |

| 1988年~ | 『週刊文春』編集長に就任 | 今日の「文春砲」の礎を築き、タカ派の論調と強力なスクープで同誌を週刊誌売上トップへと押し上げる。女子高生コンクリート詰め殺人事件での加害者実名報道など、物議を醸す決断を次々と下し、その名を轟かせる。 |

| 1994年~ | 『マルコポーロ』編集長に就任 | ホロコースト(ナチスによるユダヤ人大量虐殺)を否定する記事を掲載した「マルコポーロ事件」を引き起こし、世界的な批判を浴びて雑誌は廃刊。自身も編集長を解任され、文藝春秋を去るきっかけとなる。 |

| 1996年~ | 文藝春秋退社後、角川書店などに移籍 | いくつかの雑誌の編集長を務めるが、休刊が相次ぎ、「雑誌クラッシャー」と揶揄される不遇の時代を過ごす。 |

| 2004年~ | ワック・マガジンズにて『月刊WiLL』編集長に就任 | 保守論壇誌として一定の地位を築き、再び編集者としてその手腕を発揮する。 |

| 2016年~ | 飛鳥新社に移籍、『月刊Hanada』を創刊 | 『WiLL』の執筆陣や編集スタッフの多くを引き連れて独立・移籍する形で創刊し、現在に至る。 |

花田氏は、権威やタブーに臆することなくスキャンダルを追及する過激な編集方針と、何が売れるかを見抜く卓越した商業的嗅覚で知られています。その一方で、マルコポーロ事件のようにジャーナリズムの倫理を根底から問われるような事態も引き起こしてきました。彼のこの強い個性と、毀誉褒貶の激しい編集者人生そのものが、『月刊Hanada』、ひいては飛鳥新社のカラーを唯一無二のものにしていると言えるでしょう。

10-3. なぜ物議を醸すのか?花田紀凱氏の「確信犯的炎上商法」とメディアでの評価

花田紀凱氏の編集方針は、一言でいえば「戦うジャーナリズム」、あるいは批判的な立場からは「確信犯的炎上商法」とも評せます。彼は、世間の常識やリベラルな風潮に真っ向から挑戦し、社会的な物議を醸すことを全く恐れません。むしろ、激しい論争を巻き起こすことで部数を伸ばし、雑誌の影響力を高めるという手法を熟知しています。その戦闘的な姿勢は、熱狂的な支持者を生む一方で、常に激しい批判の的となってきました。

- 支持者からの評価:彼の支持者からは、「大手メディアが忖度して報じない“真実”を伝えてくれる」「日本の国益を真剣に考えている稀有なジャーナリストだ」「言論の自由を守るための最後の砦」といった、非常に高い評価を受けています。彼の雑誌は、既存メディアに強い不信感を持つ層の、重要な受け皿となっています。

- 批判者からの評価:一方で、批判的な立場からは、「歴史の事実を歪める歴史修正主義的である」「特定の政治家や政治勢力に過度に肩入れし、ジャーナリズムの中立性を著しく欠いている」「敵と味方を明確に分け、対立を煽るだけで建設的な議論に繋がらない」「ヘイトスピーチと紙一重の危険な表現が散見される」といった、極めて厳しい批判が絶えません。

今回の『私が見た未来』のミリオンセラーという現象も、花田氏のこうした編集者としての卓越した資質と無関係ではありません。「予言」というオカルト的なテーマであっても、それが世間の関心を集め「売れる」と判断すれば、躊躇なく出版に踏み切る商業的な嗅覚。そして、その本をきっかけに社会に一石を投じ、一大ムーブメントを巻き起こしたいというジャーナリストとしての信条。この二つが強力に働いた結果と見るのが妥当でしょう。彼のような物議を厭わない編集者が仕掛け人であったからこそ、この予言本が単なる一冊の漫画に留まらず、これほど大きな社会的話題に発展したという側面は、間違いなく存在すると私は分析しています。

11. 花田紀凱氏と統一教会・幸福の科学の関係とは?根強い陰謀論の真相に迫る

『私が見た未来』の出版元である飛鳥新社、そしてその雑誌『月刊Hanada』を率いる花田紀凱氏を巡っては、特定の宗教団体、特に旧統一教会(現:世界平和統一家庭連合)や幸福の科学との関係を指摘する声がインターネット上で根強く存在します。これが「予言ブームは、特定の意図を持った勢力によって意図的に広められたのではないか」という陰謀論の一端を担っています。この章では、単なる憶測や噂話に留まらず、報道や公になっている具体的な事実を基に、その関係性の真相に、一歩踏み込んで迫ります。

11-1. なぜ『月刊Hanada』は旧統一教会を擁護するのか?「魔女狩りだ」特集の意図

2022年7月の安倍晋三元首相の銃撃事件以降、犯人の動機としてクローズアップされた旧統一教会に対し、日本の主要メディアは一斉にその問題点(霊感商法や高額献金、政治家との癒着など)を追及するキャンペーンを展開しました。多くの国民が教団への批判を強める中、『月刊Hanada』は際立って異質な、そして極めて明確な擁護の論陣を張りました。

その象徴が、2022年10月号で組まれた「総力特集 統一教会批判は魔女狩りだ!」です。この特集では、教団への批判を一方的なバッシングであると断じ、メディアや野党、さらには教団と距離を置き始めた自民党の一部議員までをも厳しく批判しました。その後も、教団の解散命令請求に反対する記事や、被害を訴える2世信者を批判するかのような記事などを繰り返し掲載しています。この、他の保守メディアと比較しても突出して明確な擁護姿勢が、花田氏および飛鳥新社と教団との間に何らかの特別な関係があるのではないか、という疑念を生む最大の理由となっています。

花田氏自身は、ジャーナリスト斎藤貴男氏との対談(現代ビジネス 2022年9月24日掲載)で「僕は『世界日報』(統一教会の機関紙)を忌避していない。スクープを取ってくる腕のいい記者がいる右派新聞だと認識している」と語っています。この発言からは、彼が旧統一教会を、イデオロギー(特に「反共」「保守」)を共有する、連携可能なカウンターパートの一つとして認識していることが明確に読み取れます。つまり、批判されるべき問題点よりも、思想的な共通点を重視しているという姿勢が見て取れます。

11-2. 教団幹部が記事に寄稿?指摘される旧統一教会との具体的な人的関係

『月刊Hanada』と旧統一教会の関係は、単に擁護的な論説を掲載するだけにとどまりません。実際に、教団の幹部や関係者が執筆者として誌面に登場しているという、より直接的で具体的な事実が存在します。これは、両者の関係の深さを物語る動かぬ証拠と言えるでしょう。

- 鴨野守(かもの まもる)氏の寄稿:鴨野氏は旧統一教会の広報局長や関連団体UPF-Japanの事務総長などを歴任した、教団のスポークスマンとも言える重要幹部です。彼の署名が入った記事が、『Hanada』には2022年11月号や2024年5月号などに複数回掲載されています。

- 藤橋進(ふじはし すすむ)氏の寄稿:藤橋氏は教団の機関紙「世界日報」の元編集局長であり、彼の記事も2019年6月号に掲載されました。さらに花田氏自身も、自身のネット番組「言論テレビ」に藤橋氏をゲストとして招き、対談形式でその記事の宣伝を大々的に行っています。

- 徳永信一(とくなが しんいち)弁護士の寄稿:徳永弁護士は、教団信者の信教の自由などを巡る一連の裁判で原告代理人を務めている、教団側のキーパーソンです。『Hanada』2023年11月号には、彼の筆による「旧統一教会 解散請求問題の核心」と題する、政府の方針に真っ向から抗議する記事が掲載されました。

これらの事実は、両者の間に思想的な親和性だけでなく、具体的な人的な交流や協力関係が存在することを明確に示唆しています。ただし、これが直接的な金銭の授受や組織的な癒着を意味するのか、それとも「言論の自由」や「反リベラル」という大きな枠組みの中での思想的な共闘関係なのか、その実態についてはさらなる検証が必要です。しかし、少なくとも両者が極めて密接な関係にあることは、公然の事実と言ってよいでしょう。

11-3. 幸福の科学との関係は?関連団体のイベントへの参加と「守護霊霊言」

旧統一教会と同様に、幸福の科学との関係性も一部で指摘されています。こちらも具体的な事実関係を見てみましょう。

2015年5月、幸福の科学の政治団体である「幸福実現党」党首の釈量子氏らが、いわゆる「慰安婦」資料のユネスコ記憶遺産登録に反対する反論書をパリのユネスコ本部に提出した際、その運動の賛同者として花田紀凱氏が名を連ねていました。これは、歴史認識において両者が共通のスタンスを持っていることを示しています。

また、幸福の科学の関連団体である「幸福の科学出版」が運営するウェブサイト「ザ・リバティWeb」には、過去に花田氏を取材した記事が掲載されています。さらに興味深いのは、同サイトに「大川隆法総裁が花田編集長の守護霊霊言を収録した」という内容の記事が掲載されている点です。これは幸福の科学側からの一方的なアプローチではありますが、教団側が花田氏を日本の言論界における重要な人物として強く意識し、関心を寄せていることの明確な表れと見ることができます。

これらの事実から浮かび上がるのは、花田氏が自身の思想や雑誌の方向性と合致すると判断すれば、相手が新宗教団体であっても協力関係を築くことに全く抵抗がない、という一貫したスタンスです。彼の行動原理は「反共」「保守」「反リベラル」というイデオロギーであり、その旗の下に集まる勢力とは、相手が誰であれ連携するという、極めてプラグマティック(実利的)な姿勢が見て取れます。旧統一教会との関係ほど密接な証拠は現状見当たらないものの、思想的な親和性から協力関係にあると推測することは十分に可能です。

11-4. 出版の背景にある陰謀論とネット上の反応を徹底解説

これまでに見てきたような、出版元である飛鳥新社と花田紀凱編集長の特異なキャラクター、そして特定の宗教団体との関係性を背景に、『私が見た未来』の出版と、その後の爆発的なブームを巡って、ネット上では様々な憶測や陰謀論が渦巻いています。ここでは、代表的なものを整理し、なぜそのような見方が生まれるのかを解説します。

- 憶測1:「教団の組織的な買い支え・拡散説」

- これは、「ミリオンセラーという異常な売れ行きの背景には、旧統一教会や幸福の科学のような組織力のある団体が、書籍の大量購入や信者間での口コミ拡散に組織的に関与しているのではないか」という見方です。これらの団体が過去の選挙活動などで見せた驚異的な動員力や資金力を知る人々にとって、これはごく自然な推測と言えるかもしれません。実際に、一部の宗教団体では、教祖や関連する著作を信者が大量に購入し布教活動に使う「献本」という文化が存在します。しかし、今回のケースで組織的な関与があったという具体的な証拠は、現時点では見つかっていません。

- 憶測2:「社会不安を煽る政治的陰謀論」

- より踏み込んだ見方が、「この予言ブームは、意図的に作り出された壮大な政治的キャンペーンではないか」という陰謀論です。具体的には、「『大災害への不安』を社会に広めることで、人々の保守的な意識(強いリーダーシップを求める心理や、国防への関心)を喚起し、最終的には『憲法改正』や『軍備増強』といった保守的な政治課題への支持を国民から引き出そうとする狙いがあるのではないか」というものです。この憶測は、出版元である飛鳥新社や花田氏の持つ明確な政治的カラーから生まれています。災害という人々の根源的な不安を、特定の政治思想の推進力として利用しようとしている、という非常にシニカルな見方です。

- 憶測3:「単純な商業的ヒット狙い説(最も現実的な説)」

- 一方で、最もシンプルで、おそらくは最も現実的な見方が、「裏に複雑な意図はなく、純粋に商業的なヒットを狙った結果に過ぎない」というものです。月刊「ムー」の三上編集長が指摘するように、「7月5日大災害説」は再生回数やPV数を稼げる「キラーコンテンツ」です。伝説の編集長である花田氏は、「売れる」と判断すれば、そのテーマがオカルトであろうと政治であろうと躊躇しません。1999年のノストラダムスブームを見てもわかるように、「予言」や「終末論」はいつの時代も一定の需要がある鉄板の企画です。そこに、「東日本大震災の的中」という極めて強力な宣伝文句(フック)が加わったことで、彼はこれが商業的に大成功すると確信した、という見方です。この説に立てば、他の複雑な陰謀論は結果論に過ぎないということになります。

現在、SNS上ではこれらの憶測が入り乱れ、「予言を純粋に信じる派」「科学的に否定する派」「出版元の意図を疑う陰謀論派」が三つ巴となり、日々激しい議論を繰り広げています。一つの漫画の出版が、これほど多様な解釈と根深い論争を生んでいること自体が、この問題の複雑さと、現代社会の病理を物語っているのです。

12. 最終結論:たつき諒の2025年7月予言に、私たちはどう向き合うべきか

ここまで、漫画家たつき諒氏の「2025年7月予言」について、その衝撃的な内容から社会現象化に至った複雑な背景、そして出版元を巡る様々な憶測まで、あらゆる角度から深く、そして多角的に掘り下げてきました。情報が錯綜し、不安や好奇心が渦巻く「予言の日」の前夜、私たち一人ひとりは、この一連の騒動とどう向き合っていくべきなのでしょうか。本記事の締めくくりとして、これまでの要点を整理し、単なる情報の受け手で終わらないための具体的かつ実践的な指針を提言します。

12-1. 全ての情報と現状の最終まとめ

まず、現在地を正確に把握するために、これまでの膨大な情報を重要なポイントに絞って簡潔に整理します。このまとめを見るだけでも、この巨大で複雑な騒動の全体像が、クリアに掴めるはずです。

- 予言の核心部分:たつき諒氏の著書『私が見た未来 完全版』には、2025年7月に日本とフィリピンの中間地点の海底が噴火し、東日本大震災の3倍規模の巨大津波が太平洋沿岸を襲うという、極めて具体的で衝撃的な夢の記録が記されています。

- 日付に関する公式な軌道修正:当初、夢を見た日付から「7月5日」という具体的な日付が独り歩きしましたが、作者本人が2025年6月発売の新刊『天使の遺言』で「夢を見た日であり、災害が起きる日ではない」と明確に否定・軌道修正しました。

- 信憑性の科学的評価:過去に東日本大震災の発生年月などを「的中させた」とされる一方で、今回の予言内容については、気象庁や地球物理学の専門家から「科学的根拠はない」「物理的に起こり得ない」と完全に否定されています。「的中率90%」といった言説も、何の根拠もないデマ情報です。

- 無視できない社会・経済への影響:この予言は国内外で大きな話題となり、特に香港では日本への旅行キャンセルが相次ぎ、約5600億円規模の経済損失が出るとの試算も発表されました。気象庁長官が異例の言及をするなど、現実社会に大きな影響を及ぼす社会問題となっています。

- 現実との不気味なリンク:予言の日が近づく中、鹿児島県トカラ列島で2週間で1000回を超える群発地震が発生し、熊本県阿蘇山では噴火警戒レベルが引き上げられるなど、地殻活動が活発化しており、人々の不安を増幅させています。ただし、専門家は予言との直接的な関連性を否定しています。

- 複雑な背景:このブームの裏には、出版元である飛鳥新社と、その編集長・花田紀凱氏の持つ強い政治的カラーや、旧統一教会などの特定の宗教団体との関係性が指摘されており、これが「意図的に広められたのでは」という陰謀論を生む土壌となっています。

結論として、この予言騒動は、もはや単なる一個人のオカルト的な話題ではありません。情報、経済、政治、宗教、そして人々の深層心理が複雑に絡み合った、まさに現代社会そのものを映し出す巨大な複合的社会現象であると理解することが、冷静な判断を下すための第一歩となります。

12-2. 私たちの結論:「予言を恐れるな、備えよ」―不安を防災意識へと転換する賢明な向き合い方

では、私たちはこの洪水のような情報の中から、何を汲み取り、どう行動すればよいのでしょうか。私がジャーナリストとして、そして一人の生活者として最も伝えたい結論は、「予言を恐れるのではなく、備えるきっかけにする」という、極めて実践的で賢明な向き合い方です。

興味深いことに、作者であるたつき諒氏本人も、メディアの取材に対して「(予言への)高い関心は防災意識が高まっている証拠であり、前向きに捉えております」「この関心が安全対策や備えにつながることを願っております」とコメントしています。また、元・気象庁長官の西出則武氏も「今回の一連の騒動を糧として、いい方に捉えて備えていただければいい」と述べています。予言が当たるか外れるかという不毛な議論に一喜一憂するのではなく、この社会的な関心の高まりを、自分や大切な家族の命を守るための具体的な行動へと転換することこそが、最も賢明で、かつ作者の本来の意図にも沿った向き合い方なのです。

日本は、明日どこで大地震や津波、火山噴火が起きても全く不思議ではない、世界有数の災害大国です。私自身もこの記事を執筆しながら、自宅の防災グッズの備蓄量と賞味期限を再チェックし、家族と避難場所、そして災害時の連絡方法について改めて確認し合いました。オカルト研究家の角由紀子氏が言うように、「予言が外れても人生は続きます」。だからこそ、最悪の事態を想定し、最善の準備をする。この機会に、ぜひ以下の点をご自身の生活に当てはめて、今日、行動に移してみてください。

- ハザードマップの「自分ごと化」:お住まいの自治体のウェブサイトでハザードマップを確認するのは基本ですが、そこで止まらず、「津波浸水想定区域に入っているか?」「もし浸水するなら、どの道を通って、どの高台の建物(具体的な小学校名など)に逃げるか?」「川が氾濫したら、自宅の2階以上に垂直避難するのか?」といった具体的な避難行動計画までシミュレーションしておくことが生死を分けます。「うちは大丈夫」という正常性バイアス(自分だけは大丈夫だと思い込む心理)を捨てることが、防災の第一歩です。

- 防災グッズのアップデートと「ローリングストック」の実践:非常食や飲料水(1人1日3リットルを最低3日分、できれば1週間分が目安)、携帯トイレ、モバイルバッテリーなどの備蓄は十分でしょうか。特に見落としがちなのが医薬品や生理用品、乳幼児や高齢者、ペットのための必需品です。また、普段から少し多めに食料品や日用品を買い置きし、使った分だけ買い足す「ローリングストック法」を実践すれば、無理なく、そして常に新しい備蓄を維持できます。最近では、1万円台から購入できるポータブル電源もあり、停電時の情報収集やスマートフォンの充電に絶大な威力を発揮します。

- 災害時の「連絡手段」の複数確保とルール決め:大災害時には電話回線がパンクし、ほぼ繋がりません。家族との安否確認の方法として、災害用伝言ダイヤル(171)や災害用伝言板(web171)の使い方を事前に確認しておくことはもちろん、LINEやFacebookメッセンジャーなどのSNSをどう活用するか、事前に具体的なルールを決めておきましょう。「まずはこの家族グループLINEに安否を報告する」「連絡が取れない場合は、〇〇小学校の体育館に集合する」といった具体的な取り決めが、パニックを防ぎ、家族の再会を早めます。

- 情報リテラシーという「心の防災」の強化:SNSなどで流れてくるショッキングな情報に安易に飛びつかず、「この情報の発信源はどこか?(公的機関か?個人の投稿か?)」「科学的根拠はあるのか?」「感情を煽るような言葉が使われていないか?」と、一旦立ち止まって考える癖をつけましょう。不確かな情報は拡散しない、という強い意志を持つことが、自分自身と社会をデマから守る「心の防災」に繋がります。

コメント