2025年5月、国民生活を直撃する米価高騰という非常事態のさなか、突如として農林水産大臣の椅子に座った小泉進次郎氏。彼の名は就任と同時に「JA解体」「農協民営化」といった、極めて刺激的で、日本の農業の根幹を揺るがしかねない言葉と共に、メディアのヘッドラインを独占しました。

おそらく、この記事にたどり着いたあなたは、次のような強い疑問や関心をお持ちのことでしょう。

「小泉進次郎は、本気でJA(農業協同組合)という巨大組織を潰すつもりなのだろうか?」

「なぜ、彼はそこまで強硬にJAに切り込むのか?その本当の理由が知りたい」

「連日報道される米価の高騰は、JAや小泉大臣とどう関係しているのか?黒幕は誰だ?」

「”因縁の対決”と言われるが、過去に一体何があったのか?その全貌を明らかにしたい」

これらの疑問は、日本の食と農の未来を考える上で、避けては通れない核心的な問いです。本記事では、単なるニュースの焼き直しや表面的な解説に留まりません。膨大な一次情報、専門家の分析、そして過去の報道を徹底的に精査し、これらの疑問に完全な形でお答えします。小泉氏の真の狙いから、日本の農政に巣食う根深い問題、そして政治の裏側でうごめく複雑な力学まで、その全てを白日の下に晒します。

この記事を最後まで読めば、あなたの知りたいことは全てここにあります。

- 小泉農相が進めるJA改革の真の目的と、その裏に隠された複数の理由が、手に取るようにわかります。

- 「農政トライアングル」と呼ばれる、JA・政治家・官僚の強固な癒着構造の恐るべき実態が理解できます。

- 私たちの食卓を脅かす米価高騰の、報道されない根本的な原因とメカニズムが見えてきます。

- 小泉農政の行く末、そして日本の農業がこれからどこへ向かうのか、その未来をリアルに展望できます。

これは、日本の食の未来、そして私たちの生活そのものを考える上で、今、最も知るべき情報が詰まった徹底解説です。さあ、その深層へと一緒に踏み込んでいきましょう。

1. 小泉進次郎はJAを解体・改革・民営化しようとしてるのは本当?

まず、この問題の核心から切り込みましょう。小泉進次郎氏が目指しているのは、JAという組織を物理的に消し去る「解体」や、利益追求を至上命題とする株式会社に変える「民営化」そのものではありません。より正確に表現するならば、JAの組織としてのあり方を根底から覆し、その役割を全く新しいものへと作り変える「構造改革」です。しかし、その手法があまりにも急進的かつ大胆であるため、JA側から見れば「解体」や「乗っ取り」に等しい脅威と感じられ、世間でもそのような過激な言葉で語られているのが実情です。

彼の本気度は、2025年5月の農林水産大臣就任直後に放った、まさに「電撃作戦」と呼ぶべき一手からも明らかです。そして、その行動の根源には、約9年前に経験した苦い挫折の記憶が深く刻まれています。この二つの側面から、彼の真の狙いと覚悟を紐解いていきます。

1-1. 農水相就任後の電撃作戦「備蓄米の随意契約」とは何だったのか?

「コメ担当大臣」を自任し、颯爽と登場した小泉氏が最初に放った矢は、日本のコメ流通の常識を根底から覆すものでした。それが、政府備蓄米の「随意契約」による市場放出です。この一手が、単なる価格対策ではなく、JAへの明確な「宣戦布告」であったことを理解することが、この問題の出発点となります。

これまで備蓄米は、年に数回行われる「競争入札」によって市場に放出されてきました。これは、最も高い価格を提示した業者に売却するという、公平性を担保した方式です。しかし、実態としてはJAの全国組織である「JA全農」がその圧倒的な購買力で落札量の大部分(2025年3月の入札では約95%)を占め、事実上、JAが備蓄米の流通をコントロールする構図となっていました。その結果、JAから卸売業者、さらに小売店へと渡る過程で時間と中間マージンが嵩み、消費者の元へ届くのが遅く、価格も高止まりする一因と長年批判されてきたのです。

小泉氏は、この「JA支配の構図」に真正面からメスを入れました。競争入札を停止し、国が直接、イオンや楽天、ドン・キホーテといった大手小売業者と「随意契約」を結ぶという前代未聞の方針に転換したのです。これは「決まった相手に、決まった価格で売る」という方式であり、国の財産の売買は原則として競争入札を義務付ける会計法29条の3に抵触しかねない、まさに「超法規的措置」でした。災害時など緊急時以外では例がなく、政治判断による異例の決断だったのです。

この作戦の狙いは明白でした。JAという巨大な中間業者を意図的に「中抜き」し、国から小売へ直接コメを流すことで、価格形成におけるJAの影響力を根こそぎ奪おうとしたのです。5キロ2000円台という明確な価格目標を国民に示すことで、「JAを介さなければ、コメはこれだけ安くなる」という強烈なメッセージを発信し、JAの存在意義そのものに疑問符を突きつけました。これは、巧妙に計算された、JA改革への国民的コンセンサスを形成するための、壮大な政治的パフォーマンスでもあったのです。

1-2. 過去の因縁:2016年の農協改革における挑戦と挫折の歴史

小泉氏のJA改革への執念は、一夜にして生まれたものではありません。その根は深く、約9年前に彼が味わった苦い敗北の記憶にまで遡ります。2015年、当時まだ30代半ばで自民党の農林部会長に抜擢された小泉氏は、若き改革の旗手として、農業改革の「本丸は全農だ」と公言し、聖域なき改革に果敢に挑みました。

その改革案は、現在の比ではないほどラディカルで、JAの根幹を揺るがすものでした。政府の規制改革推進会議と歩調を合わせ、以下のような激烈な要求を突きつけたのです。

- 資材購買事業の抜本的見直し:JA全農に対し、農家に高値で売りつけていると批判のあった肥料や農薬などの購買事業のあり方を、1年以内に抜本的に見直すよう要求。

- 買取販売への転換:農家から販売を請け負うだけでリスクを負わない「委託販売」から、JAが自らリスクを取って農産物を買い取る「買取販売」への転換を迫る。

- 「第二全農」構想:もしこれらの改革が実行されなければ、政府がJAに対抗する新たな流通組織「第二全農」を設立する可能性まで示唆。

この手法は、父・純一郎氏が郵政民営化の際に旧郵政省を「抵抗勢力」と断じて世論を味方につけた「小泉劇場」の再現でした。しかし、若き改革者の前に、JAと農林族議員が構成する巨大な「岩盤」が立ちはだかります。「農協を壊滅させる気か」「こんなことをすれば選挙で自民党は勝てない」という猛烈な反発が党内外から巻き起こり、全国からJA関係者がバスを連ねて反対集会に駆けつける事態にまで発展しました。

結果、小泉氏の改革案は無残にも骨抜きにされます。「1年以内」という厳しい期限は撤回され、改革はJAの「自主的な努力目標」へと大幅に後退。小泉氏は当時、「“負けて勝つ”の思いだ」と独特の表現で悔しさを滲ませましたが、実質的には完敗でした。この時の挫折が、「正論だけでは組織は動かせない。改革を断行するには、圧倒的な権力が必要だ」という強烈な教訓を彼に刻み込んだことは想像に難くありません。農水大臣という絶大な権力を手にした今、彼は9年前の雪辱を果たすべく、因縁の相手に再び牙を剥いているのです。

2. 小泉進次郎はなぜJAを改革しようとするのか?その理由を徹底解剖

小泉氏が、自らの政治生命を危険に晒してまでJA改革に執念を燃やすのには、明確かつ複合的な理由が存在します。それは決して単なる人気取りのパフォーマンスではなく、日本の農業が長年抱え込み、もはや限界に達している構造的な「病」に根差しています。ここでは、彼を突き動かす4つの主要な動機を、一つひとつ深く掘り下げていきます。

2-1. 理由①:日本の農業を蝕む「農業資材の高価格問題」

小泉氏がJA改革の必要性を訴える際、常に槍玉に挙げるのが、日本の農業資材(肥料、農薬、農業機械など)が国際的に見て異常なほど高価格であるという問題です。彼が農林部会長時代に「九州の農家は、韓国で日本の農機具を買っている」と発言し物議を醸しましたが、これは日本の農家がいかに厳しいコスト負担を強いられているかを象徴するエピソードでした。

具体的に、JAが市場の大部分を支配する日本の農業資材は、海外と比較してどれほど割高なのでしょうか。様々な調査で指摘されているのは、衝撃的な実態です。

| 資材 | JAの国内シェア(推定) | 価格の問題点 |

|---|---|---|

| 肥料 | 約8割 | 米国の約2倍とも言われ、JA系列のメーカー製品が中心。競争が働きにくい。 |

| 農薬 | 約6割 | 海外に比べ価格が高く、農家の選択肢が限られる。 |

| 農業機械 | 約6割 | JAを通さないと購入しにくい雰囲気があり、価格交渉が困難。 |

JAは本来、農家が結集し「共同購入」を行うことで、メーカーに対して価格交渉力を持ち、資材を安く手に入れるための「協同組合」です。しかし、半世紀以上を経てその立場は逆転し、巨大な流通網を独占するJAが、メーカーからリベート(販売奨励金)を得て、結果的に農家に高値で資材を販売する構造が定着してしまった、と改革派は厳しく批判します。この高コスト構造が農家の経営を圧迫し、生産意欲を削ぎ、最終的には消費者が支払う食料価格に跳ね返ってくる。この悪循環を断ち切ることこそ、小泉改革の最大の目的の一つなのです。

2-2. 理由②:金融事業に依存するJAの歪な経営構造

JA改革の最も根深く、そして最も触れられにくい核心部が、その特異な経営構造です。多くの国民はJAを「農業のための組織」と認識していますが、その収益の源泉を詳しく見ていくと、驚くべき実態が浮かび上がります。それは、農業ではなく「金融」で儲ける巨大金融機関としての一面です。

JAグループ全体の部門別損益(2022年度)は、その歪な構造を雄弁に物語っています。

- 信用事業(JAバンク):約2,425億円の黒字

- 共済事業(JA共済):約1,160億円の黒字

- 経済事業等(農業関連):約1,447億円の赤字

この数字が示すのは、JAが本来の目的であるはずの農業関連事業で巨額の赤字を垂れ流し、その大穴をJAバンク(金融)とJA共済(保険)で稼いだ利益で埋め合わせているという衝撃的な現実です。特にJAバンクは、組合員から集めた預金を「農林中央金庫」という巨大な機関投資家が運用し、莫大な利益を生み出してきました。その預金残高は100兆円を超え、ゆうちょ銀行やメガバンクに匹敵する、日本有数の金融グループなのです。

この「金融頼み」のいびつな構造が、日本の農業に深刻な弊害をもたらしていると小泉氏は指摘します。

- 農業改革への意欲喪失:本業の農業で稼げなくても、金融事業で利益が出るため、生産性向上やコスト削減といった痛みを伴う改革へのインセンティブが働きにくい。

- 非効率な農家の温存:農業所得が低くても、安定した兼業収入(給料など)をJAバンクに預金してくれる兼業農家は、JAにとって「優良顧客」。そのため、生産性の低い兼業農家を保護する政策が維持され、意欲ある大規模農家への農地集約が進まない。

- 利益の還流不足:農林中金は近年、外国債券の運用失敗で1.9兆円もの巨額赤字を出すなど、金融市場の動向に経営が大きく左右される。金融で得た利益が、必ずしも日本の農業の未来のために有効に再投資されているとは言えない状況が続いています。

小泉氏がテレビ番組で放った「JAは金融で稼ぐんじゃなくて、経済事業で稼いでもらいたい」という発言は、この問題の核心を突くものでした。JAを本来の「農業で儲ける組織」へと回帰させること。それが、彼の目指す改革の大きな柱なのです。

2-3. 理由③:米価高騰の元凶?流通の「ブラックボックス」問題

2025年、私たちの家計を直撃した米価高騰。その直接的な原因は夏の猛暑による不作やインバウンド需要の増加ですが、その値上がり幅を異常なレベルにまで押し上げた背景には、JAが深く関与する流通構造の問題、小泉氏が「複雑怪奇なブラックボックス」と断じた闇が存在します。

問題の核心は、JAが米の流通の「川上」、つまり生産者からの集荷段階をほぼ独占している点にあります。その流れは以下のようになっています。

農家 → 地域JA → 県のJA経済連 → JA全農 → 1次問屋(元卸) → 2次問屋(仲卸) → (3次、4次…) → 小売店 → 消費者

この長いサプライチェーンの各段階で、中間マージンや経費が雪だるま式に上乗せされていく構造が、最終的な小売価格を押し上げていると指摘されています。特に問題視されたのが、一部で「5次問屋」とまで揶揄される多重下請け構造です。大手ディスカウントストアのドン・キホーテが農水相に提出した意見書では、この多重構造が仕入れ原価を不必要に増大させていると、業界内部から明確な告発がなされました。

さらに、2025年3月に行われた備蓄米の競争入札では、JA全農が落札したコメが、卸売業者に渡る段階で価格が2倍近くに跳ね上がっていたケースも報道され、流通の不透明性を象徴する出来事となりました。「米卸業者が利益500%増」という小泉氏の国会での爆弾発言は、こうした状況に対する強い問題意識の表れだったのです。

小泉氏が断行した備蓄米の「随意契約」は、このブラックボックスに白日の光を当てるための荒療治でした。JAという巨大な中間流通をバイパスさせ、価格形成の過程を可視化することで、国民に問題の所在を明らかにする狙いがあったのです。

2-4. 理由④:食料安全保障と「攻めの農業」への転換

小泉改革を突き動かす最後の、そして最も大局的な理由は、日本の「食料安全保障」に対する強い危機感です。カロリーベースで4割を切る食料自給率の低さは、長年の国家的課題であり、今回の米価高騰は、その脆弱性を改めて国民に突きつけました。

この脆弱性の背景にあるのが、JAが長年にわたり主導してきた「減反政策(生産調整)」の歴史です。戦後の食糧難から一転、コメが余る時代になると、政府とJAは米価の暴落を防ぐため、補助金を出して生産量を人為的に抑制する政策を続けてきました。しかし、この政策は需要に合わせて生産量をギリギリまで絞り込むため、今回の不作のような不測の事態が起きた際に、供給不足に陥るリスクを常に内包していたのです。会計検査院からは、この減反を促すための交付金(水田活用直接支払交付金など)が、実際には作付けせずに放置する「捨て作り」など、不適切な形で約134億円も支出されていた実態まで指摘されています。

小泉氏は、こうした内向きで守りの姿勢から脱却し、日本の農業を「攻めの農業」へと転換させるべきだと強く主張しています。彼が描く「攻めの農業」とは、具体的には以下のようなものです。

- 規模の拡大:非効率な小規模農地を集約し、生産性の高い大規模農家や農業法人に担わせる。

- 輸出の強化:高品質な日本の農産物(高級果物、和牛、日本酒など)を、成長する海外市場へ積極的に売り込む。

- スマート農業の推進:ドローンやAIなどの先端技術を導入し、省力化と高付加価値化を同時に実現する。

こうした未来像を実現するためには、高コストな兼業農家を温存し、旧態依然とした生産調整を続けてきたJAの体制を抜本的に改革することが不可欠だと、彼は考えています。小泉氏のJA改革は、単なる組織いじめではなく、この国の食の未来そのものを賭けた戦いでもあるのです。

3. 農協(JA)との因縁から関係性を紐解く「農政トライアングル」の闇

小泉進次郎氏の改革が、なぜこれほどまでに困難を極め、激しい抵抗に遭うのか。その答えを理解するには、JAという組織単体を見るだけでは不十分です。日本の農政には、半世紀以上にわたって「農政トライアングル」あるいは「農業村」と呼ばれる、極めて強固な癒着構造が深く根を張っています。これは、JA(農業団体)、自民党の農林族議員(政治)、そして農林水産省(行政)の三者が、互いの利益のためにがっちりとスクラムを組んだ、いわば「鉄の三角形」です。小泉氏の挑戦は、この巨大な岩盤にたった一人でドリルを突き立てるような、無謀ともいえる戦いなのです。

3-1. JAと農林族議員:巨大な「票田」と「カネ」の蜜月関係

「鉄の三角形」の第一の辺を構成するのが、JAと農林族議員の切っても切れない関係です。この関係は、「票」と「カネ」という、政治の最も根源的な要素で結びついています。

まず「票」です。JAグループは、正組合員(農家)と准組合員(地域住民など)を合わせると全国で1000万人を超える、日本最大級の組織です。特に、農業が基幹産業である地方の選挙区において、この組織力は絶大な威力を発揮します。JAの各支部が一致して特定の候補者を支援すれば、その当落を左右するほどの巨大な「集票マシーン」となるのです。多くの自民党農林族議員は、このJAの組織票を生命線としてきました。

そして、この「票」の見返りとして、農林族議員は国会でJAの代弁者となります。米価を高く維持するための政策、農家への手厚い補助金の確保、JAにとって不利益な改革の阻止など、JAの意向に沿った政治活動を展開します。この関係は、さらに「カネ」によって潤滑にされ、強固なものとなります。

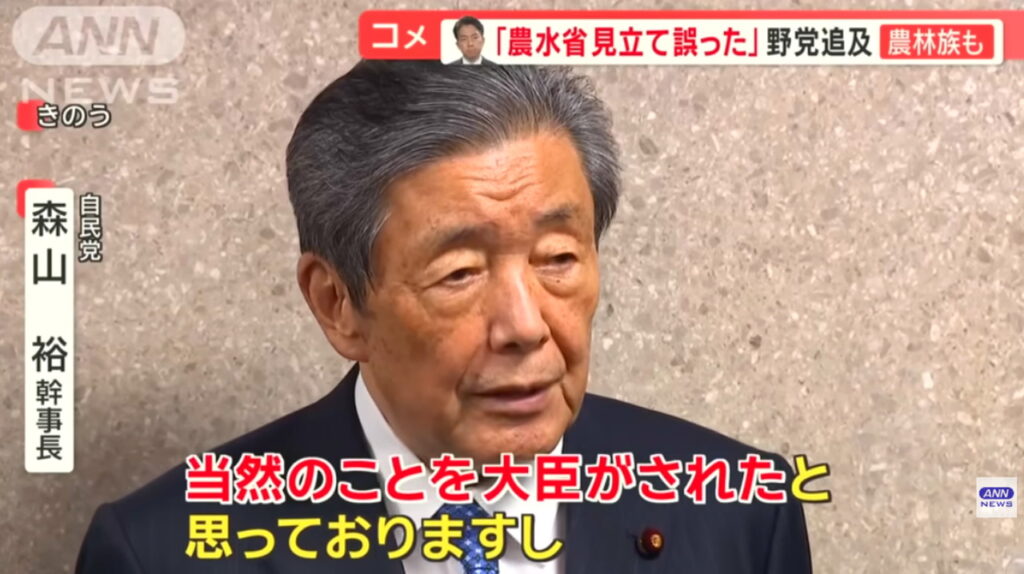

2025年に「週刊文春」が報じた内容は、その実態を生々しく描き出しました。自民党の主要な農林族議員6人の関連政治団体には、2021年からわずか3年間で、JA関連団体から総額約1.4億円もの政治献金やパーティー券収入があったとされています。その内訳は衝撃的です。

| 政治家(当時の役職など) | JA関連団体からの収入(2021-23年) | 特記事項 |

|---|---|---|

| 森山裕 幹事長 | 840万円 | JAの利益を守る法改正を主導し「JAの守護神」と称される農林族のドン。 |

| 野村哲郎 元農水相 | 3,065万円 | JA鹿児島中央会に35年間も勤務した、筋金入りのJA出身議員。 |

| 藤木眞也 元農水政務官 | 9,199万円 | JAの青年組織の元会長で、JAの政治連盟が全面的に支援する「組織内議員」。 |

(注:金額は報道に基づくものです)

こうした「票」と「カネ」で固く結ばれた蜜月関係こそが、小泉氏のような外部からの改革者を阻む、最も分厚く、そして最も手強い壁となっているのです。野村哲郎氏が小泉改革を「選挙にマイナスになる」と公然と批判した言葉は、このトライアングル構造を守ろうとする農林族の本音そのものと言えるでしょう。

3-2. 農水省とJA:「天下り」で維持される忖度と癒着

「鉄の三角形」の第二の辺を担うのが、農林水産省です。本来、国民全体の食料安全保障を担い、公正中立な立場で農政を遂行すべき行政機関が、なぜ特定の団体であるJAの意向に忖度するのでしょうか。その根深い病巣こそ、官僚組織の宿痾ともいえる「天下り」の問題です。

その構図は非常にシンプルです。農水省のキャリア官僚が、局長や事務次官といった要職を勤め上げた後、退官後の再就職先としてJA全農や農林中金、JA共済といったJAの関連団体に迎え入れられる。この慣行によって、現役の官僚たちは、自らの「老後」のポストを確保するために、JAの意向に逆らうような政策を打ち出しにくくなるのです。いわば、組織全体に「JAへの忖度」が蔓延する構造が生まれます。

JA側にとっても、元高級官僚を役員として迎え入れることには大きなメリットがあります。省庁内部の情報にアクセスしやすくなり、後輩である現役官僚たちに対して絶大な影響力を行使できる。こうして、JAに有利な政策決定を水面下で誘導することが可能になるのです。

報道によれば、2009年以降、少なくとも28人の農水省OBがJA関連団体に天下りしている事実が判明しています。そのポストは、単なる顧問職にとどまりません。

- 元事務次官 → JA共済総合研究所 理事長、JA全農 経営管理委員

- 元官房長 → JA全農 経営管理委員

- 元農林水産審議官 → 農林中金 エグゼクティブ・アドバイザー、JA共済総合研究所 理事長

小泉純一郎政権下で一度は「天下り根絶」が宣言されたにもかかわらず、民主党政権時代に公的機関のポストが削減されたことなどを背景に、なし崩し的に復活してしまいました。この官僚組織とJAの癒着こそが、米不足という国民的危機に直面してもなお、JAに配慮して備蓄米の放出をためらわせるなど、政策判断を歪める温床となっているのです。

3-3. 改革の前に立ちはだかる「JAのドン」の存在

この強固な「農政トライアングル」を、事実上、頂点で束ねているとされるのが、JAグループの全国組織「JA全中(全国農業協同組合中央会)」の山野徹会長です。メディアでは「JAのドン」とも称される彼は、JAグループ内で絶大な影響力を誇るだけでなく、政官界にも太いパイプを持つ人物として知られています。

鹿児島県のJA組合長からキャリアをスタートさせた山野氏は、JA全厚連(全国厚生農業協同組合連合会)会長などを経て、2023年にJAグループのトップである全中会長に就任。同時に、100兆円の資産を運用する農林中金の経営管理委員会会長も兼任するなど、JAグループの「経済」と「金融」の両面を掌握する実力者です。

彼の強みは、農林族の重鎮である森山裕幹事長と同じ鹿児島県出身という強固な地盤です。両者は極めて親密な関係にあり、山野氏が率いる地元のJAは森山氏の強力な支持母体となってきました。2024年に成立し、「JA保護法」とも揶揄された食料・農業・農村基本法の改正の裏では、山野氏から森山氏への強力なロビー活動があったとされ、まさにJAの意向が国政に反映された象徴的な出来事となりました。

このように、JAは単なる農家のための協同組合ではなく、巨大な票田と資金力を背景に、政治家と官僚を巧みに動かし、日本の農政そのものを左右する強大な「圧力団体」としての一面を持っています。小泉進次郎氏の改革は、この巨大な伏魔殿、そしてその頂点に君臨する「ドン」が体現する、旧来のシステムそのものへの挑戦なのです。

4. 小泉改革に対するJAや世間の反応は?

小泉農相が投じた「JA改革」という一石は、日本社会に大きな波紋を広げています。その反応は、立場によって全く異なり、まさに賛否両論、喧々囂々。農家やJA関係者からは怒りと不安の声が噴出し、一方で国民の間では期待と批判が渦巻いています。ここでは、その多層的な反応を「JA・農家」「小泉氏自身の言動」「メディア・世論」という3つの視点から詳細に見ていきましょう。

4-1. 「農家は廃業ですわ」JA関係者から噴出する怒りと不安の声

改革の矢面に立たされているJA関係者や農家の反応は、当然ながら極めて厳しいものです。彼らにとって、小泉氏の一連の動きは、長年守り築いてきた生活基盤と秩序を根底から破壊する、容認しがたい脅威と映っています。

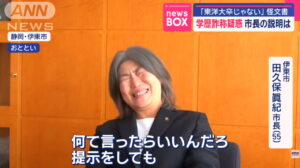

各地のJAトップからは、悲痛ともいえる叫びや怒りの声が上がっています。

- JA福井県五連 宮田会長:「せっかくコメの価格が30年ぶりに上がったのに、2000円台で買えるという雰囲気に(国民に)なってもらうと困る。今の価格で行ったら、農家のみなさん全部廃業ですわ」

- JA直鞍(福岡県) 堀組合長:「ある日突然宇宙からポンッと来て農協改革というか、そういう取り組みはいかがなものか。今の農家の気持ちを全然分かってない。消費者の価格の問題だけ。改革ではなく農協を潰すのか」

これらの発言からは、単なる既得権益の擁護という言葉では片付けられない、生産者側の切実な事情が透けて見えます。燃料費や肥料、人件費などあらゆる生産コストが高騰する中で、ようやく実現した「まともな価格」を、消費者のためという大義名分のもとに一方的に引き下げられることへの強い不満。そして、政府の政策一つで自分たちの生活が根底から覆されかねないという、将来への深刻な不安がそこにはあります。

特に、小泉氏が改革の柱として掲げる「概算金」の見直し(農家への前払い金を廃止し、JAによる全量買取を促す方針)は、農家の経営を直撃しかねません。コメは収穫が年に一度であり、販売代金が全額入金されるまでには時間がかかります。その間の運転資金や生活費を支える「概算金」は、多くの農家にとって命綱なのです。この見直しは、JAの経営リスクを高めるだけでなく、農家の資金繰りを悪化させる可能性があるため、現場の反発は極めて強いものがあります。

こうした反発に対し、小泉氏が自身のX(旧Twitter)でJAトップらを名指しし、「直接お話しませんか?」と公開で呼びかける手法も、さらなる火種を生んでいます。支援者からは喝采を浴びる一方で、立憲民主党の重鎮・小沢一郎氏が「権力者によるあからさまな脅しではないか」と痛烈に批判するなど、その対決姿勢を煽るような政治手法自体が、大きな論争の的となっているのです。

4-2. SNS投稿が次々炎上!「利益誘導」「禁止ワード使用」の失態

小泉氏の強みは、その抜群の発信力と、メディアを惹きつけるスター性にあります。しかし、その強みは諸刃の剣でもあり、改革を推し進める中での脇の甘さや不用意な言動が、たびたび大規模な「炎上」騒ぎを引き起こしています。

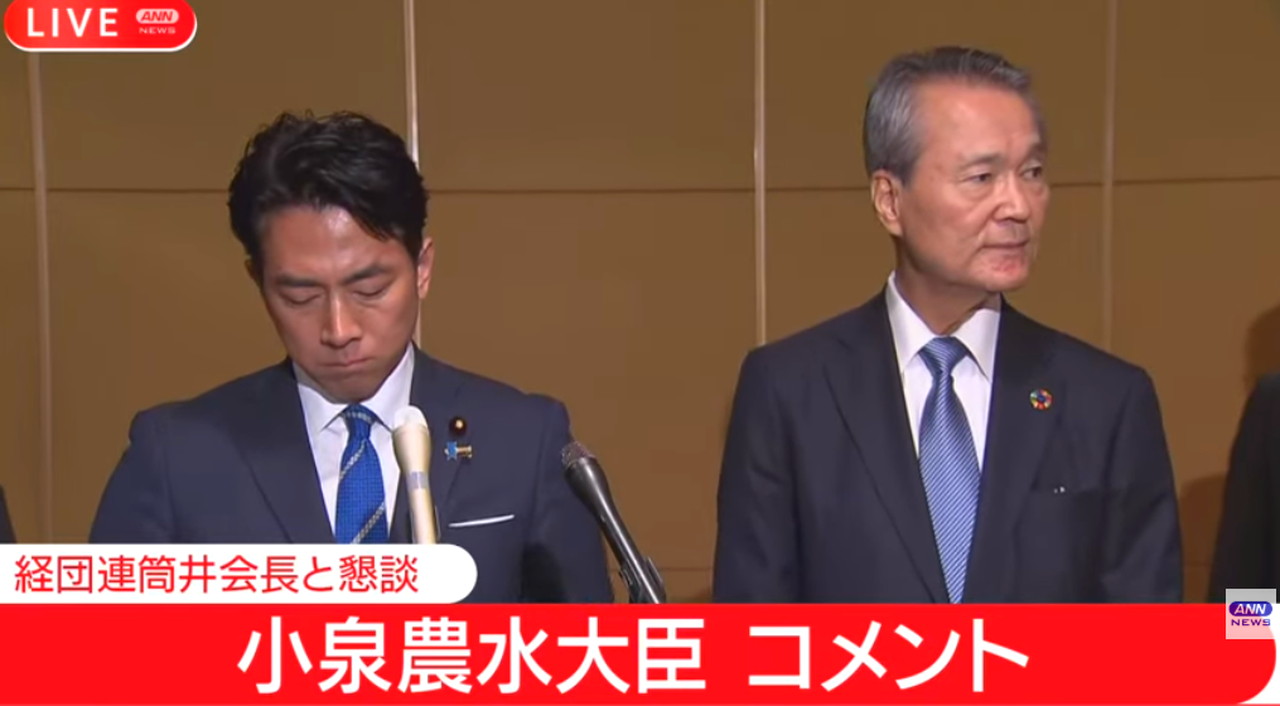

①Yahoo!ショッピングへの「利益誘導」疑惑と癒着批判

2025年6月20日、小泉氏は自身のXアカウントに、特定企業であるLINEヤフーが運営する「Yahoo!ショッピング」のコメ割引キャンペーンを紹介するプレスリリースを、販売ページのリンク付きでそのまま投稿しました。これが「公正中立であるべき大臣が、特定の民間企業を宣伝するのは利益誘導だ」として、ネット上で猛烈な批判を浴びました。さらに、小泉氏がLINEヤフーの川邊健太郎会長と個人的に親しく、過去の自民党総裁選で川邊氏から熱烈な応援を受けていた事実が報じられると、単なる不注意ではなく「癒着ではないか」と疑う声まで噴出。公正取引委員会への通報を表明する地方議員も現れるなど、大きな騒動に発展しました。

②農水大臣にあるまじき「完全無農薬」という”禁止ワード”の使用

そのわずか5日後の6月25日、今度は石川県輪島市の棚田「白米千枚田」を視察した際のX投稿が問題となります。彼はそこで「完全無農薬での稲作を始めた場所を視察しました」と書き込みましたが、実は「無農薬」という表示は、消費者に「農薬を全く含んでいない」という誤解を与える可能性があるため、農林水産省自身のガイドラインで使用が禁止されている”NGワード”でした。よりにもよって所管大臣自らがこの言葉を使ったことで、「大臣の資格を疑う」「あまりに勉強不足だ」といった厳しい批判が殺到。小泉氏は最終的にこの投稿を削除せざるを得なくなりました。

これらの失態は、改革への焦りや、細部への配慮を欠いたスタンドプレーが招いたものと言えます。彼の改革そのものの正当性や信頼性までをも損ないかねない、極めて危うい側面を露呈した出来事でした。

4-3. メディアと世論の賛否:ヒーローか、破壊者か?

小泉改革に対するメディアや一般世論の反応は、彼の評価そのものを映すかのように、まさに賛否両論、綺麗に二分されています。

【賛成・期待する声】

テレビのワイドショーなどを中心に、小泉氏を「既得権益に立ち向かうヒーロー」として描く論調が見られます。「よくぞ言ってくれた」「長年のしがらみを断ち切ってほしい」といった、改革への期待感。また、米価高騰に苦しむ消費者からは、「とにかく安くしてくれてありがたい」「JAの不透明な体制が変わるきっかけになるなら歓迎」といった、短期的な利益を評価する声が多く聞かれます。

【反対・懐疑的な声】

一方で、より深く問題を掘り下げる専門家やジャーナリスト、そしてネット上の意見では、懐疑的な見方が優勢です。ビートたけし氏が「完全に(父の)郵政民営化と同じ。日本の農業をアメリカに売り渡すっていうこと」と喝破し、古舘伊知郎氏が「オールドメディアも(小泉)コメ劇場に乗っかりすぎ」とメディアの姿勢を批判するなど、著名人からも警鐘が鳴らされています。その批判の骨子は、「敵を作り出す手法が乱暴すぎる」「結局は父の真似事と政治パフォーマンスに過ぎない」「日本の農業を弱体化させ、外資に売り渡すための地ならしではないか」といった点に集約されます。

SNSの普及により、かつての「小泉劇場」のようにメディアが一方的なヒーロー像を作り上げることは難しくなっています。国民一人ひとりが多様な情報にアクセスし、多角的な視点を持つようになった現代において、彼の政治手法がどこまで通用するのか。世論は、彼の行動一つひとつを、期待と疑いの入り混じった、極めて厳しい目で見つめています。

5. 小泉改革の背後にあるものと今後の展望

小泉進次郎氏が巻き起こすJA改革の渦は、単に日本の農業政策という枠内にとどまりません。彼の特異な経歴、父から受け継いだ政治的手法、そして彼を取り巻く国内外のネットワークを分析すると、この改革が持つ、より大きな歴史的・国際的な文脈と、その先に待つ未来の輪郭がおぼろげながら見えてきます。

5-1. 父・純一郎氏の「郵政民営化」との酷似と「劇場型政治」の再来

小泉氏の一連の言動を見て、多くの国民がデジャヴ(既視感)を覚えるのは、父・小泉純一郎元首相が日本中を熱狂させた「郵政民営化」という名の革命です。その政治手法は、驚くほど酷似しており、まさに「子は父の鏡」と言えるでしょう。

- 明確な「敵」の設定と単純な二項対立:父は「郵政民営化に反対する者はすべて抵抗勢力」と断じ、国民を「改革派か、抵抗勢力か」の二択に引き込みました。息子もまた、「JA・農林族」を旧態依然の抵抗勢力と位置づけ、「消費者の味方か、既得権益の味方か」という分かりやすい対立構造を作り出しています。

- メディアを最大限に活用する「劇場型政治」:父は連日のようにテレビカメラの前に立ち、ワンフレーズで国民に直接語りかけました。息子もまた、SNSを駆使し、テレビの生放送でJAトップに直接対話を呼びかけるなど、対決をショーアップすることで世論を味方につけようとしています。

- カリスマ性と発信力への依存:政策の細部よりも、リーダーの決断力や突破力を前面に押し出すスタイル。複雑な問題を「やるか、やらないか」というシンプルな問いに集約させ、国民感情に訴えかけます。

この手法は、政治的停滞を打破する強力なエンジンとなり得ます。しかし、その一方で、郵政民営化が後にかんぽ生命の不正販売問題や地方の郵便局網の衰退といった負の遺産を残したように、熱狂の裏で本質的な議論が疎かになり、長期的な国益を損なう危険性も常に内包しています。歴史は繰り返すのか。それとも、彼は父の轍を踏まず、より洗練された改革を成し遂げることができるのか。その手腕が厳しく問われています。

5-2. 米国(CSIS)の影響とグローバルな視点

小泉進次郎という政治家の思想の根幹を理解する上で、決して無視できないのが彼の華々しい経歴です。関東学院大学を卒業後、彼は米国の名門コロンビア大学大学院へ留学し、その後、ワシントンD.C.に拠点を置く有力シンクタンク「CSIS(戦略国際問題研究所)」で非常勤研究員を務めました。

CSISは、米国の外交・安全保障政策に絶大な影響力を持つ超党派の政策研究機関であり、米政府や軍、大企業と密接な関係にあります。ここで彼は、知日派として名高く、日本の政界に太いパイプを持つ「ジャパンハンドラー」のマイケル・グリーン氏らの薫陶を受けました。この経験が、彼の親米的な外交観と、市場原理や競争を重視する新自由主義的な経済思想を形成したことは間違いないでしょう。

一部の経済アナリストや評論家からは、彼のJA改革は、米国の長年の対日要求、いわゆる「年次改革要望書」の流れを汲むものであり、米国の国益と軌を一にするものだという厳しい指摘もなされています。

- 金融市場の完全開放:JAバンクが抱える100兆円を超える巨大な金融資産「農協マネー」を、ウォール街の金融資本が自由に運用できる市場へと開放させたい。

- 農業・食料市場の支配:JAの強力な流通支配を解体し、米国の穀物メジャーや食品関連企業が、より有利に日本市場へ参入できる環境を整えたい。

- 農地の流動化と企業参入:農地法の規制を緩和し、株式会社、ひいては外資が日本の農地を所有・利用しやすくすることで、新たなビジネスチャンスを創出したい。

もちろん、小泉氏の改革意欲が全て「外圧」によるものだと断じるのは短絡的でしょう。しかし、彼の進める改革の方向性が、結果としてグローバル資本の利益と一致する側面があることは、冷静に認識しておく必要があります。この改革が、真に日本の農家と消費者のためのものなのか、それともより大きなグローバル経済の力学の一部なのか。その本質を見極める複眼的な視点が不可欠です。

5-3. 小泉農政の今後の行方と日本の農業の未来

嵐を巻き起こす小泉農政は、一体どこへ向かうのでしょうか。その未来には、いくつかのシナリオが考えられます。

- シナリオ1:【革命成就】構造改革の断行

国民の高い支持を背景に、JAや農林族の抵抗を抑え込み、農協法や食糧法といった根幹部分の改正にまで踏み込む。JAの金融事業と経済事業の分離、全農の株式会社化、農地所有に関する規制緩和などが断行され、日本の農業は競争と効率を最優先する新時代に突入する。 - シナリオ2:【限定的成功】目先の成果で手仕舞い

備蓄米の流通改革による一時的な米価の安定や、一部の農業資材価格の引き下げなど、国民に分かりやすい成果を上げたところで、党内の融和を優先。抜本的な構造改革は先送りされ、「改革のフリをしただけ」という批判を浴びつつも、一定の政治的成果として幕引きを図る。 - シナリオ3:【改革頓挫】抵抗勢力による返り討ち

JAと農林族、そして官僚組織が一体となった「農政トライアングル」の抵抗が想像以上に激しく、改革法案が頓挫。政権内での求心力を完全に失い、リーダーシップのなさを露呈して失脚する。9年前の悪夢の再来となる。

どのシナリオを辿るにせよ、この改革は日本の農業の風景を、そして私たちの食卓を不可逆的に変えてしまうほどのインパクトを持っています。もし改革が徹底されれば、生産性の高い大規模な「アグリビジネス」が日本の農業の主役となり、国際競争力は高まるかもしれません。しかしその代償として、日本の美しい棚田の風景や、家族経営の小規模農家が守り続けてきた地域の文化や共同体が、静かに消えていく可能性もはらんでいます。

効率か、多様性か。グローバルな競争力か、地域社会の維持か。小泉進次郎氏の改革は、私たち一人ひとりに、日本の農業の未来をどう描くのかという、重い問いを突きつけているのです。

6. まとめ:小泉進次郎とJA改革、何が問われているのか

この記事では、2025年の日本政界で最大の焦点となっている小泉進次郎農林水産大臣のJA改革について、その理由、歴史的背景、そして関係者の様々な反応を、あらゆる角度から徹底的に掘り下げてきました。最後に、この複雑な問題の核心を、改めて簡潔にまとめます。

- 改革の真の目的:小泉氏が目指すのは、JAの単なる「解体」ではなく、農業資材の高価格問題や金融事業への過度な依存といった構造的な病巣を摘出し、農業そのもので収益を上げられる健全な組織へと生まれ変わらせる、抜本的な「構造改革」です。

- 巨大な抵抗勢力の正体:彼の改革が困難を極めるのは、JA・農林族議員・農水省官僚が「票」「カネ」「天下り」で固く結びついた「農政トライアングル」という、半世紀以上続く強固な癒着構造に挑んでいるからです。

- 米価高騰との深い関係:国民生活を直撃する米価高騰の背景には、JAが主導してきた長年の生産調整(減反政策)や、ブラックボックス化した流通構造の問題があり、小泉氏はここにメスを入れることで、改革の必要性を国民に訴えています。

- 「劇場型」という諸刃の剣:父・純一郎氏譲りの、敵を明確にして対決姿勢を煽る「劇場型政治」は、世論を味方につける強力な武器である一方、その乱暴さやパフォーマンス性を批判され、失言による炎上リスクも常に抱える諸刃の剣です。

- 改革の背後にあるグローバルな視点:彼の思想の根底には、米国のシンクタンクCSISで培われた新自由主義的な考え方があり、その改革が結果としてグローバル資本の利益に繋がる可能性も指摘されており、その帰結を慎重に見極める必要があります。

- 日本の未来への問いかけ:この改革は、最終的に日本の食料安全保障のあり方、農村社会の未来像、そして国富の行方までも左右する、極めて重大な問題を内包しています。効率性を追求するのか、多様性を守るのか、国民的議論が不可欠です。

コメント