2025年6月20日、金曜日の午後。多くの人々が週末を迎えようとしていたその時、一本のSNS投稿が永田町と霞が関、そして日本中のネットユーザーを揺るがしました。投稿主は、”コメ大臣”として米価高騰対策の陣頭指揮を執る、小泉進次郎農林水産大臣。その内容は、特定企業であるLINEヤフーが運営する「Yahoo!ショッピング」のキャンペーンを告知し、直接販売ページへ誘導するという、国務大臣としては極めて異例のものでした。

この投稿は、「あからさまな利益誘導ではないか」「癒着を疑う」という批判の嵐を呼び、瞬く間に大炎上。野党の重鎮から厳しい批判が飛び、ついには市民団体によって公正取引委員会に通報されるという、前代未聞の事態へと発展しました。長年、政界とIT業界の力学を取材してきた筆者の視点から見ても、これほど公然と、かつ無防備に特定企業との近さを見せつけたケースは記憶にありません。

なぜ、国民的人気を誇り、メディア戦略に長けているはずの小泉大臣は、これほどまでに明白な批判を招く行動に出たのでしょうか。その背後には、週刊文春がスクープした、LINEヤフーのトップと小泉氏を取り巻く人脈との、単なる政策協力とは到底呼べない”特別な関係”が影を落としていると指摘されています。この記事では、単なる炎上騒動の解説に留まらず、その深層に潜む構造的な問題を徹底的に解き明かします。

- 【炎上の深層】問題となったX投稿の何が、国民の逆鱗に触れたのか。ネット上の声を多角的に分析し、その本質を探ります。

- 【癒着の構造】週刊文春が暴いた、小泉大臣とLINEヤフー会長・川邊健太郎氏らの驚くべき関係性とは。サウナでの「裸の付き合い」から、選挙支援、謎の政治団体まで、点と点を繋いで疑惑の全体像を可視化します。

- 【法的リスクの検証】この行為は独占禁止法やステマ規制に本当に抵触するのか。法律の専門家や過去の判例を基に、公正取引委員会が動く可能性と、今後の展開を具体的に予測します。

- 【今後の展望】小泉大臣とLINEヤフーは、この危機をどう乗り越えるのか。この一件が、日本の政治と巨大IT企業の歪んだ関係にどのような影響を与えるのかを考察します。

本記事を最後までお読みいただくことで、一連の騒動の全貌から、その背景にある政治と企業の根深い問題、そして今後の日本社会の課題まで、すべてを網羅的に、そして深く理解することができるはずです。それでは、疑惑の核心へと迫っていきましょう。

1. 小泉進次郎がYAHOO(ヤフー)ショッピングに誘導?炎上したX投稿の全貌と理由

全ての始まりは、たった140文字の投稿でした。米価高騰という国民生活の根幹を揺るがす問題に取り組む農林水産大臣が発したメッセージは、しかし、国民への情報提供ではなく、特定企業への”応援メッセージ”と受け取られました。ここでは、問題の投稿がどのようなもので、なぜこれほどまでの大炎上を招いたのか、その経緯と理由を多角的に分析します。

1-1. 問題となった2025年6月20日のX投稿とは何だったのか

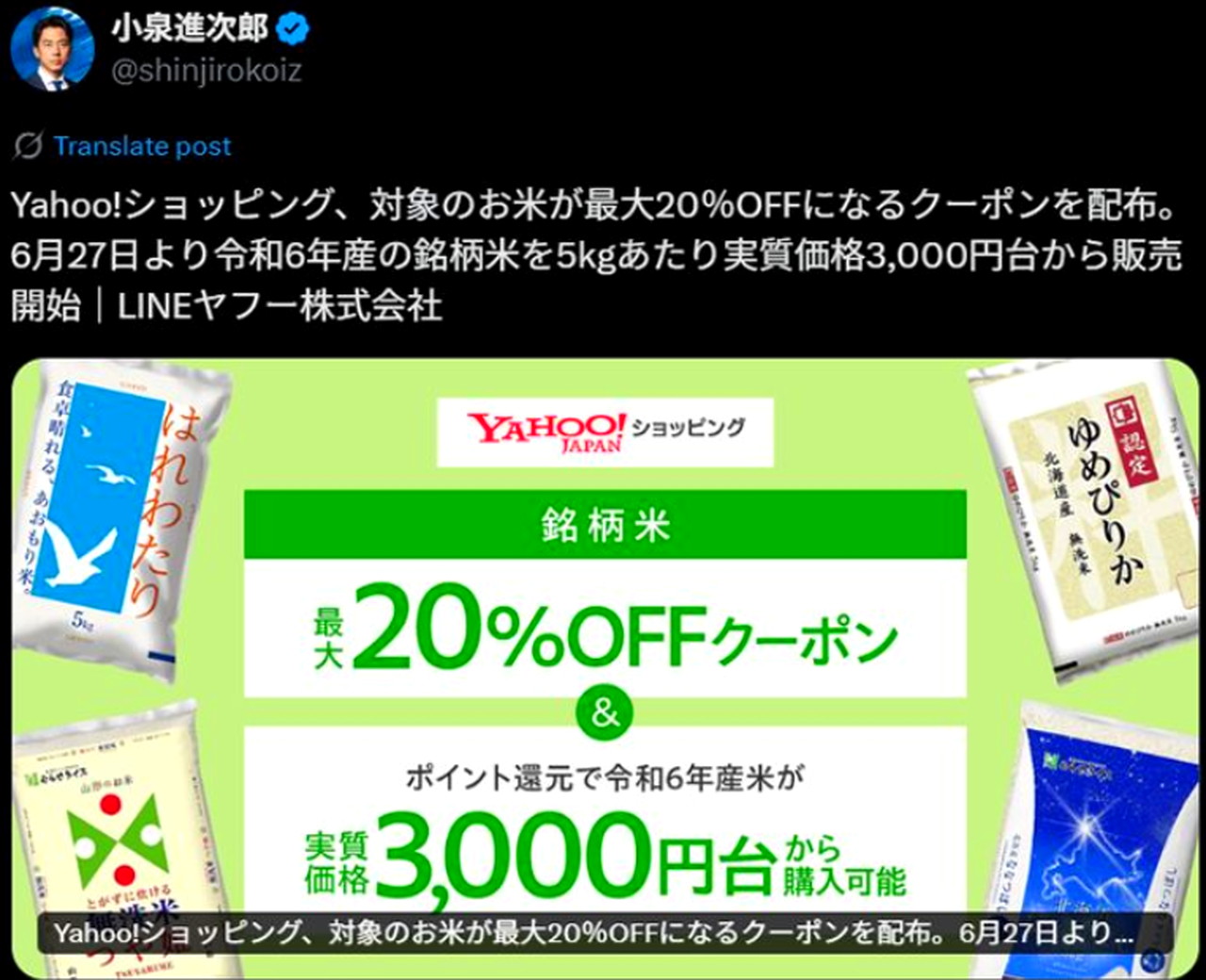

2025年6月20日、小泉進次郎大臣は自身の100万人を超えるフォロワーを抱える公式X(旧Twitter)アカウントに、以下の内容を投稿しました。時刻は白昼、多くの人が情報を目にする時間帯でした。

「Yahoo!ショッピング、対象のお米が最大20%OFFになるクーポンを配布。6月27日より令和6年産の銘柄米を5kgあたり実質価格3,000円台から販売開始-LINEヤフー株式会社」

このテキストの下には、LINEヤフー株式会社が同日に発表したプレスリリースのURLが直接貼り付けられており、クリックすれば誰でもYahoo!ショッピングのキャンペーンページに飛べる状態でした。文面は、小泉大臣自身の言葉で語られたものではなく、企業の発表をほぼそのままコピー&ペーストした無機質なものであったことが、かえってその異様さを際立たせました。

この投稿の背景には、小泉大臣が自身の肝いり政策として進めてきた「備蓄米の随意契約による放出」がありました。この政策によって、一時5,000円近くまで高騰していた米価が落ち着きを見せ始め、その波及効果として民間ECサイトの銘柄米も値下げ競争に入った、という「成果」をアピールする狙いがあったことは想像に難くありません。しかし、その手法はあまりにも拙速かつ、公平性を欠くものでした。

当時、競合である「楽天市場」や「Amazon.co.jp」でも、ポイント還元やセールによって同様の価格帯で米を販売する動きは既に見られました。また、全国のスーパーマーケットも追随していました。にもかかわらず、数ある選択肢の中から「Yahoo!ショッピング」だけを名指しで取り上げ、企業の公式発表に直結するリンクまで掲載した行為は、国務大臣としての立場を逸脱していると受け取られても仕方のないものだったのです。この脇の甘さが、後に巨大な批判の津波を引き起こす最初の引き金となりました。

1-2. なぜ「利益誘導だ」と批判が殺到したのか?ネット上の反応を分析

投稿が公開されるや否や、X上では瞬く間に「#小泉進次郎」「#利益誘導」といったハッシュタグがトレンド入りし、批判的なコメントが殺到しました。それは単なる感情的な反発ではなく、複数の明確な論点に基づいた、的確な指摘が数多く見られました。ネット上で噴出した声を分析すると、批判の根源は大きく4つのカテゴリーに分類できます。

- 公平性の欠如に対する批判

最も多かったのが、この指摘です。「なぜYahoo!だけ?楽天やイオンはどうなるんだ」「他の企業も頑張っているのに、大臣のお墨付きがあるかないかで売上が変わってしまう」「これは市場の公正な競争を歪める行為だ」といった声が相次ぎました。農林水産行政のトップが、市場に参加する一プレイヤーだけを特別扱いすることは、他の事業者の努力をないがしろにし、自由な競争原理を根底から覆しかねないという、至極もっともな懸念でした。 - あからさまな利益誘導・癒着への疑念

次に多かったのが、より踏み込んだ「利益誘導」や「癒着」を疑う声です。「これはもう広報担当」「大臣の立場を利用した広告塔活動だ」「裏で何か取引があるのではないか」といったコメントが並びました。特に、政治とカネの問題に敏感な層からは、この投稿が何らかの見返りを期待した、あるいは既に行われた支援への返礼ではないか、という厳しい視線が向けられました。この時点ではまだ文春報道は出ていませんでしたが、多くの人が直感的にその不自然さを感じ取っていたのです。 - 公職者としての倫理観の欠如

「大臣の公式アカウントは、国民全体のための公的な情報発信に使うべきだ」「一企業の宣伝に使うのは公私混同も甚だしい」という、公職者としての倫理観を問う声も多数上がりました。大臣の持つ影響力は、その職務に由来する公的なものです。それを私的に、あるいは特定の私企業のために行使したと見なされれば、信頼が失われるのは当然のことでした。 - ステマ(ステルスマーケティング)規制の観点からの指摘

ITリテラシーの高い層からは、2023年に強化された「ステマ規制」の観点からの批判も出ました。「PR表記のない広告はステマではないのか」「対価がなくても、影響力を行使すれば実質的なステマと同じだ」といった指摘です。法律上の厳密な「対価」がなかったとしても、大臣という絶大な影響力を持つ人物が広告表記なしに宣伝を行う行為は、規制の趣旨に反するとの見方が広がりました。

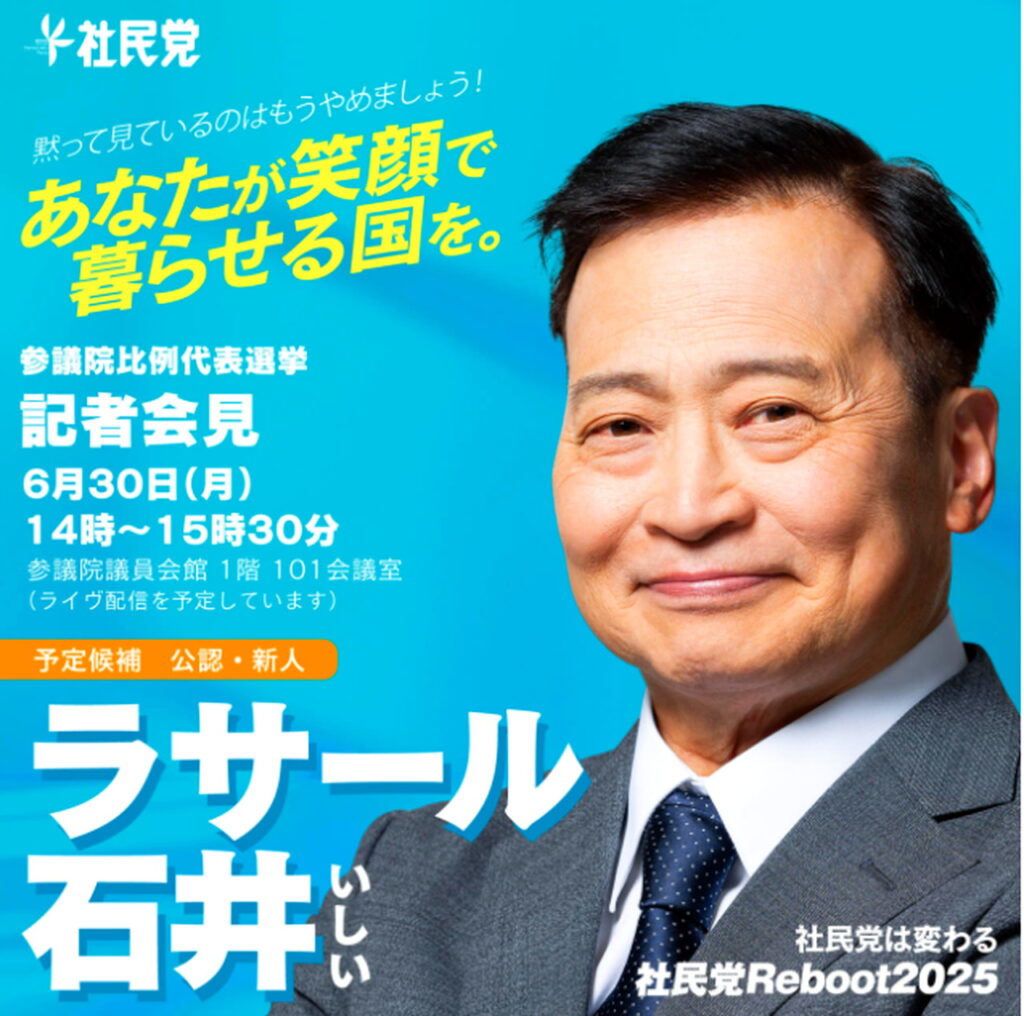

これらの批判は、漫画家の倉田真由美さんや立憲民主党の小沢一郎氏といった著名人が参戦したことで、一部のネットユーザーの声から社会全体の大きなうねりへと変わっていきました。特に小沢氏の「中立・公平な立場の大臣が、個別の民間企業の広告宣伝などしてはならない。あからさまな利益誘導になる」という断定的な批判は、この問題を政治的な争点として決定づける一撃となったのです。

1-3. ついに公正取引委員会へ通報、大臣の資質を問う声も

SNS上の炎上が現実世界のアクションへと繋がるまでに、時間はかかりませんでした。騒動が拡大する中、長崎県長与町の町議会議員である堤理志氏(日本共産党)が、この投稿が独占禁止法の「不公正な取引方法」や景品表示法に抵触する可能性があるとして、国の監視機関である公正取引委員会(公取委)に正式に通報したことを自身のXアカウントで公表しました。

堤氏は通報の理由について、「農水大臣は所管する許認可の権限を有するトップなので、特定企業の利益誘導には特別な注意が必要。今回の件は大臣の資質に関わる問題」と述べ、一連の行為が単なる軽率なミスではなく、国務大臣としての適格性そのものが問われる重大な事案であるとの認識を示しました。一地方議員によるこの行動は、多くの国民が抱いていた「誰かが公的に問題提起すべきだ」という思いを代弁する形となり、大きな支持を集めました。

この動きに呼応するように、メディアも論調を強めます。ITジャーナリストの篠原修司氏は、自身の専門メディアで「一言で言えば『公平さを欠いた』に尽きる」「企業のリリースをそのまま伝えるのであれば、やはりそれは企業の宣伝と受け取られても仕方ありませんし、それが大臣の職責として適切かどうかには、大きな疑問が残ります」と、その手法の問題点を論理的に、かつ厳しく指摘しました。

なぜ、卓越したコミュニケーション能力を持つとされる小泉大臣が、これほどまでに明白で、多方面からの批判を招く行動をとってしまったのか。その答えは、彼とLINEヤフーとの間に築かれた、想像以上に深く、そして不透明な関係性の中に隠されていました。次章では、その疑惑の核心に迫ります。

2. 小泉進次郎とYAHOO(ヤフー)の癒着は本当?文春が暴いた驚きの関係性

小泉大臣の不可解なまでのYahoo!擁護とも取れる行動。そのパズルのピースを埋めたのが、2025年7月2日発売の「週刊文春」でした。同誌は、緻密な取材に基づき、小泉氏とLINEヤフーの経営トップとの間に、単なる政策上の協力関係を遥かに超えた、極めてプライベートで密接な「癒着」とも言うべき構造が存在することを暴き出したのです。その内容は、多くの国民が抱いていた漠然とした疑念を、確信へと変えるに十分なものでした。

2-1. LINEヤフー川邊健太郎会長との”裸の付き合い”とは何があったのか

文春報道がまず焦点を当てたのは、小泉氏とLINEヤフーの代表取締役会長、川邊健太郎氏(50)との異様なまでの親密さです。川邊氏は、ヤフーの黎明期からその成長を支え、社長・会長を歴任してきたIT業界のカリスマ。連結売上高1.9兆円を誇る巨大企業のトップであり、その役員報酬は年間約4億円にも上るとされています。

二人の接点は、各界のリーダーが集うクローズドなコミュニティ「G1サミット」であったとされますが、その関係は公の場を離れたプライベートな領域で、驚くべき深まりを見せていました。その象徴的な舞台となったのが、2023年2月に川邊氏が千葉県館山市に所有する、通称「館山Base」と呼ばれる豪華な”迎賓館”でした。

文春が入手し掲載した写真には、仲間内で開かれたBBQパーティーで、鉄板を囲みリラックスした表情で談笑する小泉氏と川邊氏の姿が収められています。参加者の一人、NPO法人代表の佐藤大吾氏の証言によれば、この日、彼らは川邊氏自慢のジビエ料理に舌鼓を打った後、なんと施設内に新設されたサウナで共に汗を流したというのです。これはまさに、文字通りの”裸の付き合い”であり、国務大臣と巨大企業のトップという立場を超えた、極めて個人的な信頼関係が構築されていることを物語っています。

川邊氏の小泉氏への心酔ぶりは、公の場でも隠されていません。2024年の自民党総裁選で小泉氏が出馬した際には、自身のXに「正直、政治家の演説ではじめて涙が出ました」と感動を露わに投稿。さらに、小泉氏が政策の柱として掲げた「ライドシェアの全面解禁」は、川邊氏自身が政府の会議などで強力に推進してきたテーマであり、二人の政策的な利害が完全に一致していることも見逃せません。このような背景を知れば、今回のYahoo!ショッピングへの誘導投稿が、政策実現に向けた”同志”へのエールであったと見ることも可能です。しかし、それは公私混同であり、政治の中立性を著しく損なう行為に他なりません。

2-2. 総裁選を支えたLINEヤフー上級執行役員S氏の存在は誰か

小泉氏とLINEヤフーの蜜月関係は、トップである川邊会長一人に留まりませんでした。文春はさらに、組織的な関与を疑わせる衝撃的な事実を報じています。それは、2024年の自民党総裁選において、小泉陣営の選挙対策本部に、LINEヤフーの法務部門を統括する上級執行役員で、エリート弁護士でもあるS氏が、まるでスタッフの一員かのように深く関与していたという事実です。

S氏は、選対本部が置かれた都内のオフィスに半ば常駐状態で出入りし、陣営内部のグループチャットにも参加。ある選対関係者は文春の取材に対し、「S氏は川邊氏の右腕的な存在。川邊氏が小泉陣営に送り込んだように見えた」と証言しており、これが単なる個人の応援活動ではなく、川邊会長の意向を受けた組織的な支援であった可能性を強く示唆しています。

企業の社会的責任(CSR)やコンプライアンスが厳しく問われる現代において、上場企業の、それも法務を司る上級執行役員が、特定の政治家の選挙運動にこれほど深く、そして継続的にコミットすることは前代未聞です。これは、株主や従業員、社会全体に対する説明責任が問われる、コーポレート・ガバナンス(企業統治)上の極めて重大な問題と言わざるを得ません。会社の重要な経営資源であるはずの”人材”が、事実上、特定の政治家のために私的に流用されていたとすれば、その責任はS氏個人だけでなく、経営トップである川邊会長、そしてLINEヤフーという企業全体に及ぶことになります。

2-3. 謎の政治団体「イノ連」とは?小泉派議員への資金提供ルートか

癒着疑惑の決定打とも言えるのが、文春がその存在を突き止めた謎の政治団体「イノ連(イノベーション連盟)」です。この団体の存在が、小泉氏周辺に流れる不透明なカネの動きを照らし出しました。

驚くべきことに、この「イノ連」の事務担当者は、前述のLINEヤフー上級執行役員S氏の妻がボランティアで務めていました。そして、団体の代表は有名法律事務所のパートナー弁護士が務め、その会員リストには、なんとLINEヤフーの川邊健太郎会長自身の名前があったのです。

団体の政治資金収支報告書を精査すると、その活動実態はさらに疑惑を深めます。2023年には、総裁選で小泉氏の中核を担った小林史明氏(現環境副大臣)や村井英樹氏(元内閣官房副長官)といった、いわゆる”小泉派”とされる議員の政治資金パーティー券を、それぞれ100万円、60万円と高額購入していました。

この構図は、LINEヤフーの会長や幹部が直接献金するのではなく、「イノ連」という別団体をクッションとして介在させることで、小泉氏と近い議員たちへ政治資金を還流させているのではないか、という強い疑念を抱かせます。いわば、巧妙に設計された「迂回献金」のルートです。小泉氏本人は「イノ連」からの直接の支援は否定していますが、自身の腹心である議員たちが、自らを支える企業トップが関与する団体から資金提供を受けているという事実は、極めて重い意味を持ちます。

これらの事実を総合すると、小泉氏とLINEヤフーの関係は、単なる個人的な親交や政策協力といったレベルを遥かに超えた、カネと人脈が複雑に絡み合った強固な”癒着構造”であると言えるでしょう。以下の表は、その関係性をまとめたものです。

| 関係者/団体 | 役職/属性 | 小泉進次郎氏との関係性と疑惑のポイント |

|---|---|---|

| 川邊 健太郎 氏 | LINEヤフー 代表取締役会長 | ・政策(ライドシェア等)で利害が一致し、G1サミットで親交を深める。 ・私的な”迎賓館”でサウナを共にする”裸の付き合い”。 ・総裁選をSNSで「涙が出た」と絶賛し、公に応援。 |

| 上級執行役員 S氏 | LINEヤフー 上級執行役員(法務統括) | ・小泉氏の総裁選で選挙対策本部に常駐し、組織的な選挙支援に関与した疑惑。 ・川邊会長の”右腕”とされ、個人的な応援の域を超えている可能性。 |

| 政治団体「イノ連」 | 政治団体 | ・S氏の妻が事務局、川邊会長が会員というLINEヤフー色の濃い団体。 ・小泉派議員のパーティー券を多数購入し、不透明な資金提供ルートとなっている疑惑。 |

この強固な関係性を背景に考えれば、今回のYahoo!ショッピングへの”利益誘導”投稿が、単なる軽率なミスではなく、この”癒着構造”から必然的に生まれたものであったという見方が、説得力を帯びてくるのです。

3. 小泉進次郎のYahoo!誘導は違反行為?公正取引委員会への通報で今後どうなる?

「大臣による特定企業へのあからさまな利益誘導」と「週刊文春が暴いたLINEヤフーとの根深い癒着関係」。これらの疑惑が一本の線で結ばれた今、我々の関心は「この行為は法的に『違反』なのか」そして「公正取引委員会に通報されたことで、事態は具体的にどう動くのか」という点に移ります。ここでは、法律の専門家の見解や過去の事例を基に、この問題を法的な側面から徹底的に分析し、今後の展開を予測します。

3-1. なぜ公正取引委員会に通報されたのか?考えられる法的論点を解説

今回の事案が、単なる政治倫理の問題に留まらず、公正取引委員会(公取委)への通報という具体的な法的アクションに繋がったのは、小泉大臣の行為が公正な市場競争を保護するための複数の法律に抵触する可能性が指摘されているからです。法律の素人には少し難解に聞こえるかもしれませんが、ここではその核心を分かりやすく解説します。主に問題となっているのは、以下の3つの法律・規制です。

- 独占禁止法(特に「優越的地位の濫用」)

これは、事業者が取引相手に対して持つ「優越的な地位」を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることを禁じるルールです。今回のケースでは、農林水産大臣という、許認可権限を持ち、業界全体に絶大な影響力を持つ「優越的地位」にある小泉氏が、特定の事業者であるLINEヤフーにのみ便宜を図る(=キャンペーンを紹介する)ことで、間接的に競合他社(楽天、Amazon、その他スーパー等)の事業活動を困難にさせ、市場の公正な競争を阻害したのではないか、という見方です。つまり、「大臣のお墨付き」という見えない圧力が、市場を歪めたのではないかという論点です。 - 景品表示法(特に「有利誤認表示」)

この法律は、商品やサービスの内容・価格などが、実際よりも著しく有利であると消費者に誤解させるような不当な表示を禁じています。小泉大臣の投稿は、Yahoo!ショッピングのキャンペーンが、あたかも政府公認であるかのような、あるいは他社のどんなキャンペーンよりも優れているかのような「誤解(有利誤認)」を消費者に与えかねません。消費者が「大臣が言うなら間違いないだろう」と考えて購入の意思決定をした場合、それは公正な判断とは言えず、景表法の趣旨に反する可能性があります。 - ステマ(ステルスマーケティング)規制

これは景品表示法の一部として2023年10月から運用が開始された比較的新しい規制です。事業者が第三者になりすまして自社の商品を宣伝する、いわゆる「やらせ」や「サクラ」を禁じるものです。規制の対象となるのは、事業者が表示内容の決定に関与し、かつ「広告であるにもかかわらず、広告であることを隠す」表示です。今回の投稿は、小泉大臣が事業者ではありませんが、LINEヤフーとの癒着関係を考慮すれば、実質的にLINEヤフーの意向が働いた表示と見なされる余地があります。そして何より「#PR」などの広告表記が一切ありません。これが「広告であることを隠した」と判断されれば、規制の対象となる可能性が議論されています。

これらの法律はすべて、事業者間のフェアな競争と、消費者の適切な商品選択の権利を守るためのものです。国の行政を司る大臣自らが、その精神を踏みにじるような行為をしたとすれば、その責任は極めて重いと言わざるを得ません。

3-2. 独占禁止法や景品表示法(ステマ規制)に抵触する可能性は?

では、法的な論点は理解できたとして、実際に小泉大臣の行為が「違法」と認定され、何らかの処分が下される可能性はどのくらいあるのでしょうか。現時点での専門家や元公取委職員などの見解を総合すると、「倫理的に極めて問題だが、法的にクロと認定するハードルは非常に高い」というのが実情のようです。

その最大の理由は、「対価性」と「直接的な競争阻害効果」の立証の難しさにあります。

例えば、ステマ規制が適用されるためには、LINEヤフー側から小泉大臣に対して、投稿を依頼し、その見返りとして金銭や物品、あるいは将来的な便宜供与の約束といった明確な「対価」が支払われた事実を立証する必要があります。文春が報じた「癒着」は極めて強い状況証拠ですが、「サウナに入ったから投稿した」という直接的な因果関係を法的に証明するのは至難の業です。両者が口裏を合わせて否定すれば、それを覆す物証を見つけるのは困難でしょう。

独占禁止法の「優越的地位の濫用」についても同様です。大臣の投稿が、具体的にどの競合他社の売上をどれだけ減少させ、市場におけるLINEヤフーのシェアを不当に高めたのか、という「直接的な競争阻害効果」を数字で示す必要があります。SNSでの紹介という間接的な行為が市場全体に与えた影響を定量的に証明することは、極めて難しい作業となります。

しかし、これは「セーフ」を意味するものではありません。むしろ、「法律の網の目をかいくぐる、極めて悪質なグレーゾーン行為」と見るべきです。ITジャーナリストの篠原修司氏が指摘するように、「お金を受け取っていたら即座にアウトとなる行動」を、対価がない(という建前の)ために行っているわけですから、その倫理的・道義的な問題は、違法行為と同等か、それ以上に深刻であるとすらいえます。法の不備を突くようなやり方は、国民の政治不信をさらに増大させるだけです。

3-3. 公取委や消費者庁の現在の見解と今後の捜査の可能性

2025年7月3日現在、公正取引委員会および消費者庁は、一連の問題について「国民からの申告や情報提供は受けている」と認めつつも、「個別の案件については答えられない」「現時点で調査を開始したという事実はない」という、型通りの回答に終始しています。これは、直ちに本格的な調査や捜査には着手していないことを意味します。

しかし、これもまた「不問に付す」と決定したわけではありません。公取委のような行政機関は、社会的な関心が非常に高い事案については、水面下で慎重に情報収集や予備的な調査を行うのが常です。特に今回は、国務大臣が当事者であるため、その判断には極めて高度な政治的配慮も伴います。軽率に調査を開始することも、安易に見過ごすこともできない、難しい舵取りを迫られている状況でしょう。

今後の展開として、専門家の間では主に以下の3つのシナリオが予測されています。

- 【可能性:中】厳重注意や再発防止の要請に留まる

最も現実的なシナリオです。違法性の立証は困難であるものの、行為の不適切さは明らかであるため、公取委が小泉大臣個人や、監督官庁である農林水産省に対し、「公正な競争を阻害する誤解を招く行為であり、極めて遺憾。再発防止を強く求める」といった内容の「注意」や「警告」を行う可能性です。これは法的な強制力はありませんが、大臣の行為が不適切であったことを公的に認定する重い意味を持ちます。 - 【可能性:低】本格的な調査・審査へ移行

今後、週刊文春の続報や内部告発などによって、LINEヤフー側から小泉氏側への明確な「対価性」を示す証拠(例えば、非公式な資金提供や、S氏の選挙支援が業務命令であったことを示すメールなど)が明るみに出た場合、事態は一変します。公取委はステマ規制違反や独禁法違反の疑いで本格的な調査・審査に乗り出し、LINEヤフーに対して課徴金納付命令や排除措置命令を出す可能性も出てきます。 - 【可能性:中】事実上の不問(サイレントスルー)

決定的な証拠が出てこず、また、世論の関心が他のニュースに移っていく中で、公取委が何の発表も行わず、時間と共に事案が風化していくシナリオです。しかし、今回は国務大臣が関わる異例の事態であり、国民の監視の目も厳しいため、完全に何もせずに終わらせることは難しいのではないかとの見方もあります。

いずれにせよ、小泉大臣は今後、国会の集中審議などで野党からこの問題について厳しい追及を受けることは避けられません。その答弁次第では、世論が再び燃え上がり、公取委の判断に影響を与える可能性も残されています。

4. 今後の展開とまとめ:小泉農相とLINEヤフーの関係はどうなるのか

SNS上の一つの投稿から始まったこの騒動は、小泉進次郎農相という一個人の資質の問題を越え、日本の政治と巨大IT企業が織りなす不透明な関係性、そしてデジタル時代の公職者の情報発信のあり方という、より根源的な課題を私たちに突きつけました。最後に、関係者の公式見解を改めて整理し、この問題が日本社会に与える影響と今後の展望について総括します。

4-1. 小泉農相、LINEヤフー双方からの公式コメント

国民からの厳しい視線が注がれる中、渦中の当事者たちは、これまで一貫して疑惑を否定し、その関係の正当性を主張しています。しかし、その言葉は国民の疑念を晴らすには程遠いものと言わざるを得ません。

- 小泉進次郎 大臣の主張:

問題のX投稿について、小泉大臣は「あらゆる基盤から情報収集をして、国民の皆さまに有益な情報を発信することは職務を遂行する上で当然のこと」「全く問題ない」と、その正当性を繰り返し強調しています。また、週刊文春が報じたLINEヤフー会長・川邊氏との親密な関係については「プライベートな会合及び事柄のため詳細は差し控える」、上級執行役員S氏の選挙支援についても「個人としてボランティアでお手伝い頂いた」と述べ、あくまで個人の関係であり、組織的な癒着ではないという論理で一貫しています。しかし、「プライベート」という言葉を盾に説明を拒む姿勢は、国民に対する説明責任を放棄しているとの批判を免れないでしょう。 - LINEヤフー株式会社の主張:

企業側も、小泉大臣への投稿依頼の事実を全面的に否定。「当社とは関係がない」との立場を明確にしています。川邊会長やS氏の活動についても、あくまで「プライベートな事柄」「個人の立場での活動」であるとし、会社としての組織的な関与を完全に切り離そうとしています。上場企業として、株主代表訴訟などのリスクを回避するためには当然の対応かもしれませんが、自社のトップと幹部がこれほど深く特定の政治家に関与しておきながら「会社は無関係」という主張が、社会的に通用するかは甚だ疑問です。

両者の主張は、まるで事前に口裏を合わせたかのように「プライベート」「個人として」というキーワードで共通しています。しかし、政策決定に絶大な影響力を持つ国務大臣と、社会のインフラを担う巨大IT企業のトップの関係が、完全に「プライベート」で完結することなどあり得るのでしょうか。その言葉を信じる国民は、決して多くないはずです。

4-2. 政治と企業の距離感に投げかけられた課題

今回の事件が浮き彫りにしたのは、デジタル化とプラットフォーマーの巨大化が進む現代において、政治と企業の「あるべき距離感」が、新たな局面を迎えているという事実です。かつての「政官業の癒着」が、建設業界や金融業界といったオールドエコノミーで語られてきたとすれば、今回はその舞台がIT・プラットフォーム業界に移った現代版の癒着構造と言えるかもしれません。

特に、ライドシェアやオンラインでの農産物流通など、企業のビジネスモデルそのものが政府の規制緩和や政策推進と直結する分野においては、その危険性は計り知れません。政治家と経営者が親密すぎる関係を築けば、国民全体の利益ではなく、特定企業の利益を最大化する方向へと政策が歪められるリスクが常に付きまといます。今回の件は、すべての政治家と企業経営者に対し、国民から疑念を抱かれない、透明で節度ある関係性の構築がいかに重要であるかを、改めて突きつける教訓となりました。

また、大臣クラスの公職者が、組織のチェックを経ずに個人の判断で情報発信を行うことのガバナンスも、深刻な課題として浮かび上がりました。SNSは強力なコミュニケーションツールであると同時に、一瞬で信頼を失墜させかねない諸刃の剣です。政府・各省庁は、公職者のSNS利用に関する、より明確で実効性のあるガイドラインを策定し、公私混同や利益誘導と見なされるような発信を防ぐ体制を早急に構築する必要があるでしょう。

4-3.【まとめ】小泉進次郎とヤフー癒着疑惑の要点

最後に、複雑な様相を呈した今回の「小泉進次郎大臣とYahoo!の癒着疑惑および公取委通報問題」について、その核心となるポイントを箇条書きでまとめ、本記事の結論とします。

- 【発端】特定企業への”利益誘導”投稿:2025年6月20日、小泉農相が自身のXで「Yahoo!ショッピング」のコメ割引キャンペーンを直接リンク付きで紹介。他のECサイトや小売店もある中で一社だけを特別扱いしたことで、「公平性を欠く利益誘導だ」と国民から猛烈な批判を浴び、大炎上した。

- 【発展】公取委への通報:この投稿は、独占禁止法やステマ規制に抵触する可能性があるとして、地方議員により公正取引委員会に通報される事態に発展。単なるSNS上の炎上から、法的な問題へとステージが移行した。

- 【核心】週刊文春が暴いた”癒着構造”:炎上の背景には、小泉氏とLINEヤフーの川邊健太郎会長がサウナを共にするほどの極めて親密な関係であったこと、さらに同社の上級執行役員が総裁選を組織的に支援し、幹部が関わる政治団体から小泉派議員へ資金が流れていたという、根深い癒着の構図があった。

- 【法的見解】違法性のハードルと倫理的問題:現時点では、金銭などの明確な「対価」の立証が難しく、直ちに違法と認定される可能性は低い。しかし、法律の網をかいくぐるような行為は倫理的に極めて問題であり、国民の政治不信を助長するものである。

- 【結論と課題】問われる政治と企業の距離感:この一件は、小泉大臣個人の資質問題に留まらない。巨大ITプラットフォーマーと政治権力の新たな癒着の形を示し、デジタル時代における政治倫理、コーポレート・ガバナンス、そして公職者の情報発信のあり方に、重い課題を投げかけた。

コメント