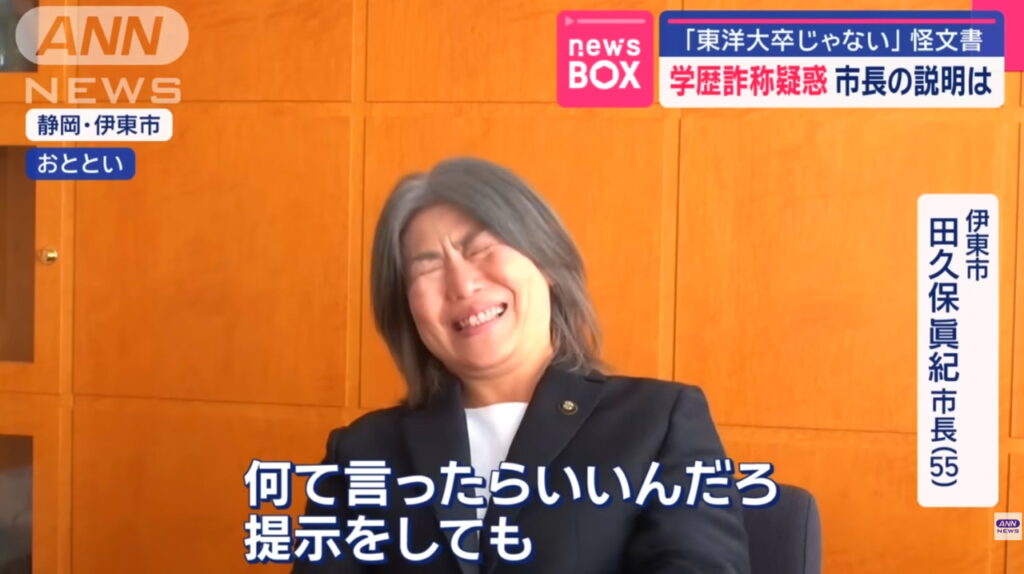

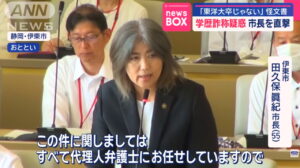

2025年5月、静岡県伊東市に初の女性市長として誕生した田久保真紀氏。しかし、その就任からわずか1ヶ月余りで、彼女の経歴を根底から揺るがす「学歴詐称疑惑」が噴出しました。市の広報誌に記載された「東洋大学卒業」という学歴が、実際には「除籍」であったという衝撃の事実に、市政は前代未聞の大混乱に陥り、日本中の注目を集める一大スキャンダルへと発展。最終的に田久保市長は辞職し、出直し選挙に臨むという異例の事態に至りました。

この一連の騒動の中で、常に田久保市長の隣に立ち、法的な盾となって矢面に立った人物がいます。それが、彼女の代理人を務める福島正洋弁護士です。記者会見での冷静沈着な対応、時に繰り出される大胆な法的見解、そして疑惑の核心である「卒業証書」を巡る彼の言動は、多くの人々の関心を引きつけ、「あの弁護士は一体、誰で何者なのか?」という大きな疑問を呼び起こしました。

なぜ彼は、これほどまでに困難な案件を引き受けたのか。彼の語る「公職選挙法上、問題ない」という主張に正当性はあるのか。そして、もし卒業証書が偽物であった場合、彼自身に法的な責任は及ばないのでしょうか。

この記事では、多くの謎に包まれた田久保市長の代理人、福島正洋弁護士の正体に迫ります。彼の人物像、セールスマンから弁護士へと転身した異色の経歴、田久保市長との意外な接点、そして今回の騒動における具体的な弁護内容と、そこに潜む法的・倫理的な責任問題まで、公開されている膨大な情報を網羅し、そして多角的に掘り下げていきます。

本記事を最後までお読みいただくことで、以下の点が完全にクリアになります。

- 田久保市長を支える代理人、福島正洋弁護士の全貌(プロフィール、人物像、異色の経歴)

- 学歴詐称疑惑に対する福島弁護士の具体的な弁護戦略とその法的根拠の是非

- 最大のミステリー「卒業証書」が偽物だった場合、代理人弁護士に問われる「嘘への加担」という重大な責任

- 公職選挙法違反の論点、過去の類似事件との比較、そして伊東市政の今後の展開

この複雑な問題を、表層的な情報だけでなく、その背景にある法的、倫理的な論点まで含めて理解するための一助となることをお約束します。

1. 田久保真紀市長の代理人弁護士は誰で何者?

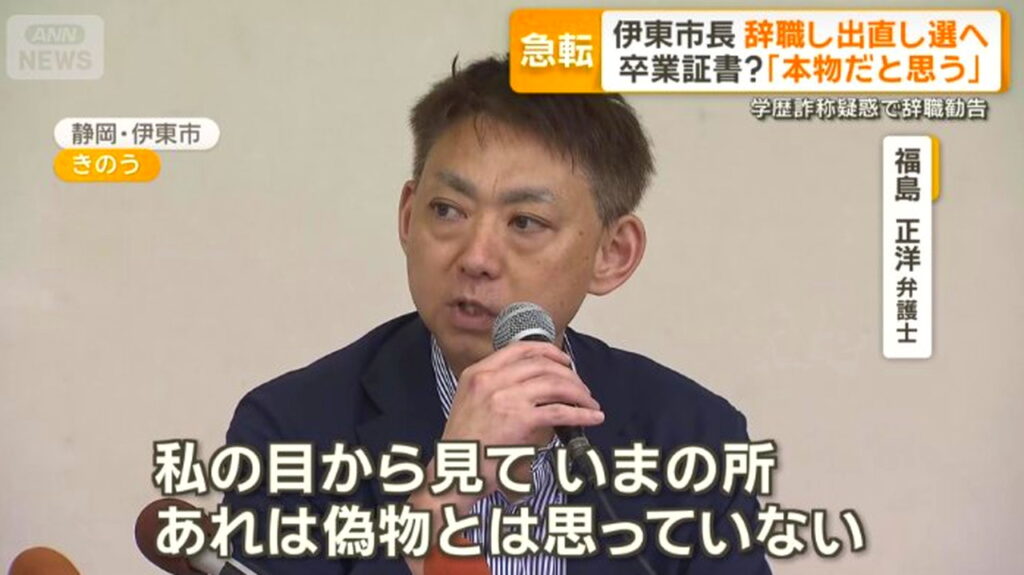

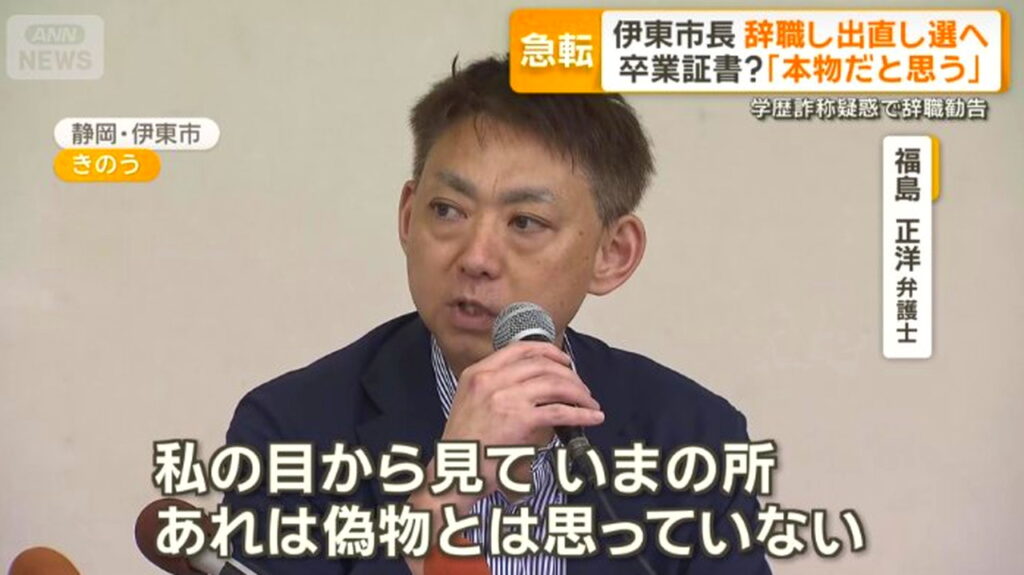

2025年7月、二度にわたる記者会見で田久保真紀市長の隣に座り、全国の視線を集めた代理人弁護士。その人物こそ、「福島正洋(ふくしま まさひろ)弁護士」です。この騒動において、彼は単なる法律アドバイザーではなく、田久保市長の主張を補強し、時にメディアからの厳しい追及に対する防波堤となる、極めて重要な役割を担っています。

福島弁護士は、日本のビジネスと政治の中心地、東京都港区虎ノ門にオフィスを構える「阿部・吉田・三瓶法律会計事務所」に所属しています。2009年に弁護士登録(司法修習第62期)を果たして以来、15年以上のキャリアを持つ中堅の弁護士です。彼の弁護士としてのキャリアの出発点が、経済的に恵まれない人々への法的サービスを使命とする公的機関「法テラス」であったことは、彼の信条を理解する上で非常に重要なポイントです。

そして、彼が今回、火中の栗を拾うかのように田久保市長の代理人を引き受けた背景には、単なる弁護士と依頼者という関係を超えた、過去からの深いつながりが存在したのです。

1-1. 福島正洋弁護士のプロフィールと「弱者の目線」に立つという信条

福島正洋弁護士は、自身の弁護士紹介ページで、その信念や人となりを赤裸々に語っています。そこから見えてくるのは、法律という武器を手にしながらも、常に人間的な温かさや共感を忘れない人物像です。

| 所属事務所 | 阿部・吉田・三瓶法律会計事務所 |

| 所在地 | 東京都 港区虎ノ門2-5-5 櫻ビル5階 |

| 所属弁護士会 | 東京弁護士会 |

| 弁護士登録年 | 2009年(司法修習 第62期) |

| 活動の原点 | 「弱者の側の目線に立つ」こと。法テラスでの経験が原点。 |

| 好きな言葉 | 「私はあなたの意見には反対だ。だが、あなたがその意見を述べる権利は、命がけで守る」(ヴォルテール) |

| 嫌いなもの | 理不尽な命令、同調圧力、固定観念、派閥 |

福島弁護士は、自らの活動の原点を「あくまで『弱者の側の目線に立つ』ということです」と明言しています。これは、弁護士登録後のキャリアの多くを法テラスで過ごした経験に裏打ちされた、彼の核となる思想と言えるでしょう。彼は「弁護士というと、相談の垣根が高い『こわい』イメージ」があることを認めつつも、「決してそんなことはありません」と、依頼者に優しく寄り添う姿勢を強調しています。

また、好きな言葉にヴォルテールの「あなたがその意見を述べる権利は、命がけで守る」を挙げ、「多様性が認められる社会、自由な社会こそが望ましい」という価値観を持っていることも示しています。このような信条は、今回の弁護活動にも色濃く反映されている可能性があります。権力や多数派の意見に屈せず、たとえ社会から厳しい批判を浴びる依頼者であっても、その権利を守り抜こうとする姿勢は、まさにこの信条の実践と捉えることもできるかもしれません。

1-2. 市民運動からの盟友?田久保真紀市長との意外な接点

福島弁護士が、なぜ全国的な批判を浴びかねないこの案件の代理人を引き受けたのか。その答えは、田久保市長の経歴を遡ることで見えてきます。二人の関係は、今回の事件で始まったものではなく、数年前に遡る「共闘関係」にあったのです。

田久保市長は、2019年に市議会議員に初当選する前、一市民として伊東市の環境問題に深く関わっていました。特に、2018年に結成された「伊豆高原メガソーラー訴訟を支援する会」では、事務局長を経て代表に就任し、大規模な太陽光発電施設の建設計画に反対する市民運動の顔として活動していました。

そして、この市民団体が行政や事業者を相手に起こした訴訟において、法的な側面から運動を支えた弁護団の一員に、福島正洋弁護士の名前があったのです。

この事実は、両者の関係性を理解する上で決定的に重要です。福島弁護士にとって田久保市長は、単なる「学歴を詐称した政治家」ではなく、「共に地域の問題と戦った市民活動家」という側面を持つ人物なのです。大企業や行政という強大な相手に対し、市民という「弱者の立場」から立ち向かった経験は、両者の間に強い連帯感や信頼関係を生んだと想像されます。

福島弁護士が掲げる「弱者の側の目線に立つ」という信条と、田久保市長の市民運動家としての経歴。この二つが共鳴し合った結果、今回の代理人就任につながったと考えるのが自然でしょう。それは、単なるビジネスライクな関係を超えた、思想的なつながりに基づくものだったのかもしれません。しかし、その強い信頼関係が、今回の弁護活動において客観的な判断を曇らせる一因となった可能性も、否定はできないでしょう。

2. 福島正洋弁護士の学歴・経歴は?

田久保市長の「学歴」がこれほどまでに問題視される中、皮肉にもその市長を弁護する福島正洋弁護士自身の「経歴」にも多くの関心が寄せられています。彼のキャリアパスは、典型的なエリート弁護士のそれとは一線を画す、非常にユニークなものです。一般企業でのセールスマン経験、そして作家を志したフリーター時代など、法曹界に入る前に積んだ多様な社会経験が、彼の弁護士としての奥行きを形作っていると言えるでしょう。

2-1. 異色の経歴!セールスマンやフリーターを経て法曹界へ

福島正洋弁護士のこれまでの歩みは、決して平坦な一本道ではありませんでした。法曹という専門職にたどり着くまでに、彼は社会の様々な側面をその目で見て、肌で感じてきました。この経験こそが、法律の条文だけでは測れない人々の感情や実生活の困難を理解する上での、彼の最大の強みとなっている可能性があります。

公開されている情報を基に、福島弁護士のユニークな学歴と職歴を時系列に沿って詳しく見ていきましょう。

| 時期 | 学歴・職歴 | 解説・考察 |

|---|---|---|

| 1992年3月 | 東海大学付属 菅生高等学校 卒業 | キャリアの出発点です。 |

| 1997年3月 | 杏林大学 社会科学部 国際政経コース 卒業 | 社会科学の幅広い知識を学びました。 |

| 1997年4月 | 西東京リコー株式会社 入社 | 社会人として第一歩を踏み出し、コピー機などの事務用品のセールスマンを経験。ここで顧客との交渉術やビジネスの現場感覚を養ったと考えられます。 |

| フリーター時代 | 作家を目指しつつ、様々な職を経験 | 病院の受付、荷物の仕分け、工事現場、駅の警備員など、多岐にわたるアルバイトを経験。この時期に社会の多様な人々や労働環境に触れたことが、後の「弱者の目線」に繋がる原体験となった可能性があります。 |

| 2007年3月 | 東洋大学法科大学院 卒業 | 法曹への道を志し、法科大学院(ロースクール)へ進学。奇しくも、田久保市長が「卒業した」と主張していた東洋大学の法科大学院を修了しています。 |

| 2008年 | 司法試験合格・司法研修所入所(第62期) | 難関の司法試験を突破し、法曹としてのキャリアをスタートさせます。 |

| 2009年12月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | 正式に弁護士としての活動を開始しました。 |

| 2010年1月〜 | 法テラスでの勤務 | 弁護士登録後、すぐに法テラスの養成事務所に入所。その後、法テラス東京法律事務所、さらには司法過疎地でもある茨城県下妻市の法テラス下妻法律事務所でも勤務。ここでDV、離婚、労働災害、債務整理など、経済的弱者が直面する様々な法的問題に数多く取り組みました。 |

| 2017年7月 | 阿部・吉田・三瓶法律会計事務所 入所 | 法テラスでの豊富な経験を携え、現在の事務所にパートナー弁護士として移籍。企業法務や破産管財人なども手掛けつつ、これまでのスタンスを継続していると考えられます。 |

この経歴を見ると、福島弁護士が単に法律知識が豊富なだけでなく、社会の実情を深く理解した上で弁護活動を行っていることが推察されます。特に、セールスマンとして企業の論理を、フリーターとして労働者の現実を知っていることは、彼の視野を広げ、多角的な視点から物事を捉える能力を育んだことでしょう。こうした多様な経験を持つ弁護士が、田久保市長の複雑な状況をどのように分析し、弁護戦略を立てているのか、非常に興味深い点です。

2-2. 混同注意!同姓同名の「福嶋(ふくしま)」弁護士との明確な違い

今回の騒動で福島正洋弁護士の名前が急浮上したことで、一部のSNSやネット掲示板では、同姓同名の別の弁護士と情報が混同されるという事態が発生しました。誤った情報に基づいて批判などがなされることを避けるため、ここで両者の違いを明確にしておくことは公益に資すると考えます。

田久保市長の代理人を務めているのは、東京弁護士会所属の「福島 正洋」弁護士です。一方で、茨城県つくば市に「法律事務所つくばコム」を構える代表弁護士として、「福嶋 正洋」氏が存在します。

両者の主な違いは以下の通りです。

- 名字の漢字:田久保市長の代理人は「福島」、つくば市の弁護士は「福嶋」。

- 所属事務所:田久保市長の代理人は「阿部・吉田・三瓶法律会計事務所」(東京・虎ノ門)、つくば市の弁護士は「法律事務所つくばコム」(茨城・つくば)。

- 経歴:田久保市長の代理人は2009年登録(62期)、つくば市の弁護士は2007年登録で、経歴も異なります。

このように、両者は全くの別人です。情報を参照・拡散する際には、これらの点を十分に確認し、誤った情報に基づいた判断や評価をしないよう、注意が必要です。

3. 福島正洋弁護士は田久保真紀市長をどのように弁護している?

福島正洋弁護士は、一連の記者会見を通じて、田久保市長を擁護するための法的な防衛線を構築しようと試みています。その弁護戦略は、一見すると大胆かつ不可解に映る部分もありますが、法律の専門家としての緻密な計算に基づいている可能性が考えられます。ここでは、彼の主張を「①公職選挙法違反の否定」「②卒業証書の真正性主張」「③『検察委ね』戦略」という3つの核心的な要素に分解し、その具体的な内容と法的な論点、そして戦略的な意図を深く分析・考察します。

3-1. 主張①:選挙の公式ツールにないから「公職選挙法違反ではない」というロジック

福島弁護士が記者会見で最も力を入れて主張したのが、この学歴問題は刑事罰の対象となる「公職選挙法違反には当たらない」という見解です。この主張は、田久保市長が法的責任を免れるための最も重要な砦となっています。

その論理の根幹をなすのが、「田久保市長は、選挙運動期間中に配布が許される『選挙公報』や『法定ビラ』といった公式な選挙ツールにおいて、自らの意思で『東洋大学卒業』という経歴を記載・公表していない」という事実です。福島弁護士は、この点を捉え、「学歴をアピールして当選を図ったわけではないため、虚偽事項の公表罪の構成要件を満たさない」という法的解釈を展開しました。

公職選挙法第235条「虚偽事項の公表罪」とは?

公職選挙法第235条は、「当選を得させ、又は得させない目的をもつて公職の候補者に関し虚偽の事項を公にした者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する」と定めています。この罪が成立するためには、判例上、以下の要件が必要とされています。

- 目的性:当選を得る、または落選させるという明確な目的があること。

- 虚偽性:公表された内容が客観的な事実に反すること。

- 公表性:不特定または多数の人が認識できる状態に置くこと。

- 故意:虚偽であることを認識しながら公表すること。

福島弁護士は、田久保市長が自ら選挙公報に記載しなかったことを根拠に、上記の「公表性」や「目的性」が欠けるため、罪は成立しないと主張しているわけです。

専門家から見たこの主張の脆弱性

しかし、この主張は法曹関係者から見ると、かなり楽観的、あるいは意図的に論点を絞ったものと映る可能性があります。なぜなら、過去の判例では「公表」の範囲がより広く解釈されているからです。

例えば、1992年に有罪が確定した新間正次参院議員の学歴詐称事件では、選挙公報だけでなく、新聞社に提出した経歴書を通じて虚偽の学歴が記事化されたこと自体が「公表」にあたると認定されました。また、2004年に問題となった古賀潤一郎衆院議員のケースでは、後援会が配布したビラや演説での発言が問題視されています。

田久保市長も、市長選の際に報道各社から依頼された経歴調査票に「東洋大学卒業」と自ら記載し提出しています。この行為は、まさに新間氏のケースと類似しており、報道を通じて不特定多数の有権者に情報が伝わることを予期していたと見なされる可能性が極めて高いのです。元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士も「取材や演説などで『卒業』を前提にして話をしていれば、不作為の行為として公職選挙法違反になる可能性は出てくる」と指摘しており、福島弁護士の主張が司法の場で通用するかは、極めて不透明と言わざるを得ません。

3-2. 主張②:最大の謎「卒業証書」は偽物ではないという驚きの見解

この騒動をミステリーの域にまで高めているのが、田久保市長が議長らに「チラ見せ」したとされる「卒業証書」の存在です。「除籍」されていたはずの人物が、なぜ卒業を証明する書類を持っているのか。この最大の矛盾点に対し、福島弁護士は会見で驚くべき見解を述べました。

7月7日の会見で、福島弁護士は自身がその卒業証書を預かっていることを明言し、「私の目から見て、今のところあれが偽物とは思っていない」と発言。さらに、「在籍証明書によれば4年間大学に通い、卒業する年の3月31日に除籍になっている。なぜそうなったのか理由がよくわからない」と付け加え、あたかも大学側の手続きに不可解な点があるかのようなニュアンスを漂わせました。

これは、単に「本物だ」と強弁するのではなく、「除籍の経緯が不明であるため、卒業証書が存在してもおかしくない状況があったのかもしれない」という、より複雑で高度な主張です。この発言には、以下のような複数の戦略的意図が考えられます。

- 疑惑の矛先を逸らす:田久保市長の「嘘」という単純な構図から、「大学の不可解な事務処理」という論点にずらすことで、市長への批判を相対化する狙い。

- 時間稼ぎ:「理由を調査中」とすることで、即座に偽造を認めることを避け、対応の時間を稼ぐ。

- 弁護士自身の責任回避:現時点で「偽物と断定できない」という立場を取ることで、万が一偽造が確定した際に「自分も騙されていた」と主張する余地を残す。

しかし、この主張もまた、東洋大学広報課が「除籍者に卒業証書を発行することはない」「卒業後に除籍になることもない」と複数のメディアの取材に対して明確に否定している事実と正面から衝突します。大学の公式見解と、福島弁護士の「偽物とは思わない」という見解。この埋めがたい溝が、騒動の真相解明をより一層困難にしています。

3-3. 戦略③:疑惑の核心をブラックボックス化する「検察委ね」戦略

疑惑の核心である「卒業証書」の現物を公開せず、市民やメディアの検証から遠ざける。そのための究極の一手として福島弁護士と田久保市長が選択したのが、「証拠物をすべて検察に提出し、捜査に委ねる」という戦略でした。

7月7日の会見で福島弁護士は、「これから刑事事件として取り調べられる可能性のある、この重要な証拠を安易に公開することはできない」と、弁護人としての職責を理由に卒業証書の公開を拒否。その代わり、卒業証書、卒業アルバム、在籍期間証明書、そして田久保市長の上申書を一つのパッケージとして静岡地検に提出し、白黒の判断を司法に委ねると宣言しました。

この戦略の狙いは複数考えられます。

- 情報コントロール:証拠物を検察の管理下に置くことで、メディアによる独自検証や、さらなる追及を「捜査中」を理由にシャットアウトする。

- 時間的猶予の確保:検察の捜査・判断には数ヶ月単位の時間がかかることが想定され、その間、出直し選挙の準備を進めるなど、政治的な立て直しの時間を稼ぐことができる。

- 主導権の確保:警察に押収されるという受動的な形ではなく、自ら提出するという能動的な形を取ることで、捜査に協力的であるという姿勢をアピールし、心証を良くしようとする意図。

元検事の亀井正貴弁護士は、この対応を「自分たちの主張は合っているという意思の表れ。パフォーマンス的な意味合いが大きい」と分析しています。つまり、真相解明のためというよりは、法的な防御と政治的なダメージコントロールを目的とした、極めて戦略的な対応であるとの見方です。この「検察委ね」戦略により、疑惑の核心は司法というブラックボックスの中に一旦預けられることになりました。しかし、これが市民の信頼回復につながるかは、全く別の問題です。

4. 田久保真紀市長の学歴詐称が真実で卒業証書が偽物だった場合、代理人弁護士の責任はどうなる?嘘に加担したことになるのか?

この一連の騒動を追いかける多くの人々が抱く根源的な疑問、それは「もし卒業証書が偽物だったら、代理人弁護士は罪に問われないのか?」という点です。依頼人の主張を代弁するのが弁護士の仕事とはいえ、その主張が明白な嘘であった場合、どこまで許されるのでしょうか。ここでは、弁護士に課せられた倫理的・法的な義務を基に、福島正洋弁護士が問われる可能性のある「責任」について、踏み込んで解説します。

4-1. 弁護士に課せられる「真実義務」と「忠実義務」のジレンマ

弁護士の職務は、しばしば二つの相反する義務の狭間で成り立っています。一つは、依頼人の正当な利益を守るために最善を尽くす「忠実義務」。そしてもう一つが、不正義に加担せず、司法の公正さを保つことに貢献する「真実義務」です。

特に問題となるのが後者の真実義務です。弁護士の行動規範である「弁護士職務基本規程」は、弁護士が積極的に虚偽に関与することを厳しく禁じています。例えば、有名な条文として以下が挙げられます。

(虚偽の証拠の提出)

第七十五条 弁護士は、虚偽と知りながら、その証拠を提出してはならない。

これは、たとえ依頼人の利益になるとしても、偽物と知っている証拠を法廷や捜査機関に提出してはならないという、弁護士倫理の根幹をなすルールです。今回のケースで言えば、福島弁護士が卒業証書を「偽物」と認識していた場合、それを「本物である」かのように主張したり、検察に提出したりする行為は、この真実義務に抵触する重大な問題をはらんでいると言えます。

4-2. 運命の分岐点:卒業証書の偽造を「知っていたか」で天と地ほど変わる法的責任

福島弁護士の法的責任を考える上で、運命を分けるのはただ一点、「彼が卒業証書の偽造を認識していたかどうか」です。この内心の認識、すなわち「故意」の有無によって、彼の立場は天と地ほど変わってきます。

シナリオA:偽造を「知らなかった」と判断された場合

もし福島弁護士が、田久保市長の「卒業したと信じていた」という説明を誠実に信じ、彼自身も卒業証書が本物であると信じて弁護活動を行っていたのであれば、原則として彼が法的な責任を問われることはありません。弁護士は、依頼者から提供された情報を基に活動するため、依頼者に騙されていたのであれば、罪に問うことはできないからです。

彼の会見での「私の目から見て、今のところあれが偽物とは思っていない」という発言は、まさにこの「知らなかった」という立場を確保するための、極めて重要な防御線となります。彼はあくまで「現時点では真偽不明」というスタンスを貫くことで、将来偽造が確定したとしても、「自分もまた、不可解な状況に置かれた一人である」と主張する余地を残しているのです。

シナリオB:偽造を「知っていた」と判断された場合

一方で、もし今後の捜査で、福島弁護士が卒業証書の偽造を明確に認識しながら、市長の嘘のストーリーに積極的に加担していた事実が明らかになった場合、事態は一変します。それはもはや正当な弁護活動とは言えず、司法制度への重大な挑戦と見なされます。この場合、彼は以下のような三重の厳しい責任を負う可能性があります。

1. 刑事責任

- 有印私文書偽造・同行使罪の共犯:市長と共謀して偽の卒業証書を作成したり、それを議長や検察に提示したりする行為に関与したとされれば、刑事罰(3月以上5年以下の懲役)の対象となる可能性があります。八代英輝弁護士も「チラ見せ」行為が「行使」にあたる可能性を指摘しています。

- 証拠隠滅罪:偽の証拠を提出することで真実の発見を妨げようとしたと見なされれば、証拠隠滅罪に問われることも考えられます。

2. 懲戒責任

- 弁護士としての品位を著しく損なう行為として、所属する東京弁護士会から極めて重い懲戒処分が下されることは避けられません。処分の種類には「戒告」「2年以内の業務停止」「退会命令」「除名」がありますが、偽造への積極的な関与が認定されれば、業務停止以上の重い処分となる可能性が高いでしょう。

3. 民事責任

- この一連の騒動によって伊東市が被った損害、例えば出直し選挙にかかる約3000万円の費用などについて、市民や市から田久保市長とともに共同不法行為者として、損害賠償を請求される可能性も理論的には考えられます。

4-3. 巧妙なレトリック?福島弁護士の主張は「責任回避」の布石か

これらの深刻な法的リスクを考慮すると、福島弁護士の会見での一連の発言は、将来起こりうる最悪の事態を想定した、高度な防御戦略であると分析することができます。

「偽物とは思わない」と言い切ることで、現時点での善意(悪意の不存在)を主張する。

「除籍の理由が不明」と述べることで、証書が存在する余地があるかのような曖昧な状況を作り出す。

そして、「検察に委ねる」ことで、自らが真偽を判断する責任から逃れ、時間を稼ぐ。

これらはすべて、依頼人である田久保市長を守ると同時に、弁護士である自分自身の身を守るための、巧妙に計算されたレトリックである可能性が指摘されています。しかし、その戦略が市民の信頼を得られるかは全く別の話です。むしろ、こうした分かりにくい説明が、かえって不信感を増幅させ、事態を悪化させた一因であるという批判は免れないでしょう。

最終的な彼の責任の有無は、今後の検察の捜査で、彼がどの段階で、何を、どこまで認識していたかが客観的な証拠によって立証されるかにかかっています。この騒動は、一市長の資質だけでなく、それを支える法律専門家の倫理観と責任のあり方という、非常に重いテーマを私たちに突きつけているのです。

5. まとめ

静岡県伊東市を揺るがした田久保真紀市長の学歴詐称疑惑。その隣で法廷闘争さながらの弁護戦略を展開した代理人、福島正洋弁護士の存在は、この騒動の行方を占う上で欠かせないキーパーソンとなりました。本記事で多角的に分析してきた内容を、最後に要点としてまとめます。

- 代理人弁護士の正体と市長との関係:

田久保市長の代理人は、東京弁護士会所属の福島正洋弁護士です。彼はセールスマンやフリーターといった異色の経歴を持ち、法テラスでの勤務を通じて「弱者の目線」を信条としています。田久保市長とは、彼女が市民活動家時代に取り組んだ「伊豆高原メガソーラー訴訟」の弁護団として関わって以来の協力関係にありました。 - 展開された主な弁護戦略:

福島弁護士は、①選挙公報に記載がないことを理由に「公職選挙法違反ではない」と主張し、②議長らに提示した卒業証書については「偽物とは思わない」と、大学側の見解と対立する見解を表明。③最終的には、疑惑の核心である卒業証書そのものを「検察の捜査に委ねる」という戦略を選択しました。 - 問われる代理人弁護士の責任:

最大の焦点は、卒業証書が「偽物」であった場合に、福島弁護士がその事実を知っていたかどうかです。もし知らなかったと判断されれば責任を問われる可能性は低いですが、偽造を認識しながら市長の嘘に加担していたと認定されれば、刑事責任(共犯)、弁護士会からの懲戒責任、民事での損害賠償責任という三重の極めて重い責任を負う可能性があります。 - 今後の展望:

田久保市長は辞職と出直し選挙への出馬を表明しましたが、騒動の完全な幕引きは、福島弁護士が検察に提出するという卒業証書等の鑑定・捜査結果に委ねられました。市民からの刑事告発もなされており、今後は司法の場での真相解明が本格化します。その過程で、福島弁護士の弁護活動の正当性もまた、厳しく問われることになるでしょう。

コメント