2025年7月6日、日本のテレビ史に残るであろう異例の番組が放送されました。フジテレビが自社の存続を揺るがすほどの重大なコンプライアンス問題を、自らの手で検証する『検証 フジテレビ問題 ~反省と再生・改革~』です。この番組は、元国民的アイドル・中居正広氏による人権侵害事案と、その後のフジテレビの信じがたい対応の誤りを白日の下に晒し、多くの視聴者に衝撃と深い問いを投げかけました。放送後、「一体、誰が何を語り、何を隠そうとしたのか」「フジテレビという巨大組織の闇はどこまで深いのか」という声が渦巻いています。

この問題の核心は、2023年6月に発生した元フジテレビアナウンサーの女性Aさん(週刊誌報道などからX子さん、渡邊渚さんとされています)への人権侵害に対し、同社の経営トップが組織としての責任を放棄し、被害者の尊厳よりもタレントや組織の保身を優先したことにあります。2025年3月31日に公表された第三者委員会の調査報告書では、この事案が単なる男女間のトラブルではなく、「業務の延長線上における性暴力」であったと厳しく認定されました。この報告書は、フジテレビのガバナンスがいかに機能不全に陥り、ハラスメントを許容する旧態依然とした企業体質が根深く存在していたかを、克明に描き出したのです。

この記事では、2025年7月6日に放送された検証番組の内容を、他のどのメディアよりも深く、網羅的に解説します。単なる文字起こしに留まらず、各関係者の発言の裏にある意図や心理、そして組織的な力学をプロの視点で分析・考察します。本記事を最後までお読みいただくことで、以下の全ての疑問が氷解するはずです。

- フジテレビが自ら断罪する検証番組を放送せざるを得なかった背景と、番組の全体像

- 清水賢治新社長の謝罪に込められた「改革への覚悟」とその真贋

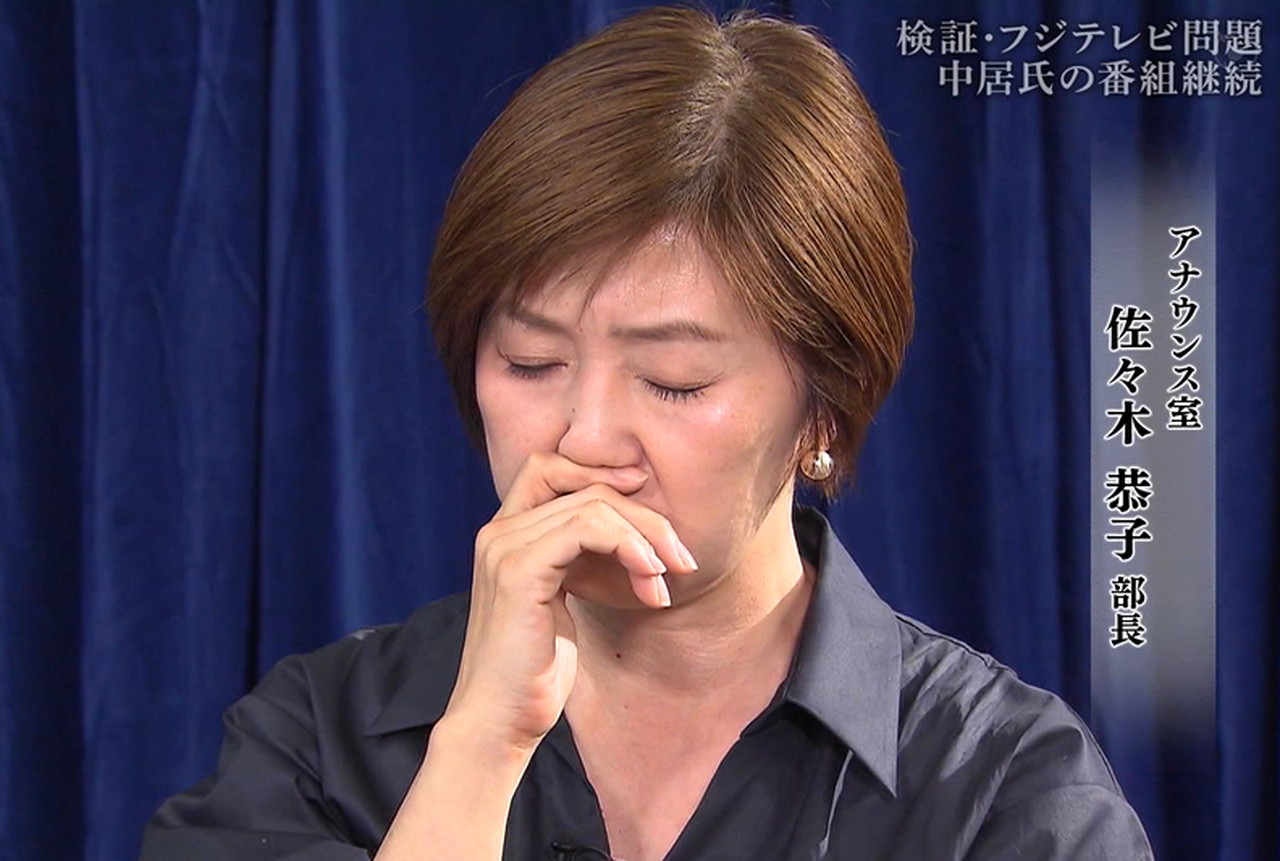

- 被害女性の元上司・佐々木恭子アナが涙ながらに語った「中間管理職の悲劇」と後悔

- 港浩一元社長や大多亮元専務が、なぜ事案を「プライベートな問題」と矮小化できたのか、その驚くべき論理

- 「アナウンサーは上質なキャバ嬢だ」という衝撃発言の深層と、女性社員を道具として利用した「接待会合」の悪質な実態

- 「フジの天皇」日枝久氏の絶対的権力はどのように築かれ、なぜ誰も逆らえなかったのか。遠藤龍之介元副会長が明かした直接対決の顛末

- 反町理キャスターのハラスメント問題が、なぜ長年放置され、彼の昇進が許されたのか。その構造的な要因

これは、一人の女性の尊厳が踏みにじられた事件であると同時に、日本の大手メディアが抱える構造的な病理が露呈した事件でもあります。検証番組で語られた一次情報を基に、この問題の本質に徹底的に迫ります。

1. フジテレビ・中居正広問題の検証番組の内容とは?

2025年7月6日(日)の午前、多くの国民が固唾をのんで見守る中、フジテレビは自社の過ちを検証する特別番組『検証 フジテレビ問題 ~反省と再生・改革~』を放送しました。これは、単なる不祥事の報告番組ではありません。スポンサーの大量離脱という経営危機に直面し、社会からの信頼を完全に失ったテレビ局が、自らの存続をかけて臨んだ「公開手術」とも言える内容でした。ここでは、この異例の番組がどのような構成で、何を目的としていたのか、そして何が重点的に検証されたのかを深掘りします。

1-1. 番組の構成と目的

この1時間45分にわたる番組は、フジテレビ報道局が制作の主体となり、第三者委員会による394ページもの調査報告書を羅針盤として構成されました。その最大の目的は、失墜した信頼の回復に他なりません。具体的には、元タレント・中居正広氏による人権侵害事案、そしてその後のフジテレビの隠蔽とも取れる一連の対応について、事実関係を認め、謝罪し、再発防止への断固たる決意を社会に示すことでした。

番組は大きく二つのパートで構成されていました。

- 第一部「反省」:なぜ過ちを犯したのか。事案発生から、経営陣が問題を「プライベートな男女間のトラブル」と矮小化し、被害者救済を怠った経緯を、当時の関係者へのインタビューを交えて時系列で徹底検証。ここには、港浩一元社長、大多亮元専務、被害者の直属の上司であった佐々木恭子アナウンサーなどが実名で登場し、重い口を開きました。

- 第二部「再生・改革」:二度と同じ過ちを繰り返さないために何をするのか。第三者委員会の提言を受け、現在進行形で進められている改革の具体的な取り組み(人事制度の見直し、コンプライアンス研修、ハラスメント相談窓口の強化など)を紹介。現場の若手・中堅社員の声も取り上げ、組織風土の変革への意志を強調しました。

スタジオでは、宮司愛海アナウンサーと木村拓也アナウンサーが進行役を務め、現社長の清水賢治氏が番組冒頭と議論の要所で登場し、説明責任を果たそうと努めました。さらに、外部の専門家としてノンフィクションライターの石戸諭氏と、企業のコンプライアンス問題に詳しいオウルズコンサルティンググループの矢守亜夕美氏が参加。彼らの客観的で厳しい視点が、番組に単なる「内輪の反省会」に終わらせない緊張感を与えていました。

1-2. 検証された主要な問題点

番組が最も時間を割いて検証したのは、なぜこれほどまでに明白な人権侵害が見過ごされ、組織的な対応が機能しなかったのか、という構造的な問題です。具体的には以下の3つの「なぜ」が徹底的に追及されました。

なぜ事案を「プライベートな問題」と矮小化できたのか?

港氏や大多氏ら経営陣は、アナウンス室長からの第一報を受け、「プライベートな男女間のトラブル」と判断しました。番組では、彼らが「タレントと食事に行くのは日常茶飯事」「(被害者が)彼のマンションに行ったのだから」といった業界の旧弊な価値観や、事なかれ主義に囚われていたことが、本人の口から語られました。国民的スターと入社数年目の若手アナウンサーとの間に存在する「圧倒的な権力格差」への想像力の欠如が、すべての過ちの始まりであったことが浮き彫りになりました。

なぜ被害者より「番組の継続」が優先されたのか?

被害申告を受けながら、中居氏の番組出演を継続させた判断。港氏は「10月改編が決まっていた」と弁明しましたが、これは企業の都合を人権の上に置く、本末転倒な経営判断であったと断じざるを得ません。被害者がキャリアを断たれる一方で、加害者が守られるという理不尽な状況がなぜ生まれたのか。その背景にある、タレントや大手芸能事務所への「忖度」の構造にまで番組は踏み込みました。

なぜ組織は「機能不全」に陥ったのか?

被害者からのSOSが、なぜ経営トップに正しく伝わらず、全社的な対応に繋がらなかったのか。番組は、情報がアナウンス室や編成局といったセクション内で滞留し、コンプライアンス部門にすら報告されなかった事実を明らかにしました。特に、双方の情報を知り得た元編成局長が責任ある判断を放棄し「伝達役」に徹したことや、佐々木恭子アナが専門家の支援もないまま一人で被害者対応の矢面に立たされたことは、フジテレビのガバナンスが完全に崩壊していたことを示していました。

この検証番組は、フジテレビが自らの恥部をえぐり出すという苦渋の決断の末に放送されました。その内容は、テレビというメディアが持つ影響力と、その裏に潜む深刻な問題を社会に問いかける、重い意味を持つものとなりました。

2. 清水賢治社長の謝罪、何を言った?

番組の冒頭、フジテレビの新たな顔となった清水賢治社長が、神妙な面持ちでカメラの前に立ちました。約2分間にわたる彼の謝罪は、単なる形式的なものではなく、会社の犯した過ちを具体的に認め、被害者、視聴者、そして社会全体に対して真摯に向き合おうとする強い意志が感じられるものでした。その言葉一つひとつには、失われた信頼を取り戻すための覚悟が込められていました。

2-1. 被害女性Aさんへの直接的かつ具体的な謝罪

清水社長の謝罪は、何よりもまず、この問題で最も深く傷ついた元社員の女性Aさんに向けられました。彼は、これまでの経営陣が目を背けてきた核心部分に踏み込み、3つの明確な点について謝罪しました。

- 人権侵害の場所と状況の認定:「当社元社員であるアナウンサーAさんへの人権侵害事案について、当社の業務の延長線上であると第三者委員会の調査報告書で指摘された状況で起きたこと」。これは、フジテレビが公式に、この事案がプライベートな問題ではなく、会社の管理下で起きた重大な人権侵害であったと認めた瞬間でした。この一言は、問題を矮小化しようとした過去の経営陣の判断を完全に否定する、極めて重要な意味を持ちます。

- 被害申告後の不作為に対する謝罪:「Aさんからの被害申告があったにも関わらず、当社がAさんの人権を救済するために必要な対応を適切に行うことができなかったこと」。被害者のSOSを組織として受け止め、守るという企業の最も基本的な責務を果たせなかった事実を認め、その不作為を深く詫びました。

- 二次加害への責任認定:「本事案発生後の当社の対外発信などによっても、Aさんに対して精神的苦痛を与えてしまったことなどについて、大変申し訳なく思っております」。閉鎖的な記者会見や、初期の不誠実なメディア対応が、被害者をさらに苦しめる「二次加害」であったことを公式に認め、謝罪したのです。

さらに、清水社長が「先日、私が直接謝罪する機会を設けてくださったことについても、改めて深く感謝いたします」と述べたことは、視聴者に大きなインパクトを与えました。これは、テレビ画面越しのパフォーマンスではなく、既に行動を起こし、被害者と真摯に向き合っている姿勢の表れです。この対面謝罪の事実は、改革への本気度を示す重要な一歩として評価されるべきでしょう。

2-2. ステークホルダーへの広範な謝罪と改革への誓い

続いて、清水社長は視線を広げ、フジテレビを支えるすべての人々、すなわちステークホルダーに向けて謝罪の言葉を述べました。その範囲は、視聴者やユーザー、広告主、出演者、制作関係者、取引先にまで及びます。

- 信頼失墜の現実認識:「多くの皆様の信頼を失う結果となり、ご迷惑とご心配をおかけしましたことにつきましても、この場を借りて改めて深くお詫び申し上げます」と述べ、スポンサー離れという直接的な経営ダメージを含む、深刻な事態に陥っている現実を直視する姿勢を示しました。

- 「企業風土」という病巣への言及:「この問題の背景として、第三者委員会の調査報告書に指摘されたような企業風土の問題についても真摯に受け止め、人権を尊重する会社として新たに生まれ変わることをここにお約束します」。問題を個人の資質に帰結させるのではなく、組織全体の構造的な病理として捉え、その抜本的な改革を誓いました。これは、過去の経営陣が見せなかった自己分析の深さを示しています。

- 改革の断行宣言:「現在、一切の聖域を許さず、覚悟をもって改革を進めている最中でございます」。この力強い言葉は、旧態依然とした社内の抵抗勢力や、長年の慣習といった「聖域」にも臆することなくメスを入れるという、新社長としての強いリーダーシップと覚悟を示すものでした。

最後に「どうか皆様、厳しい目で私たちの改革を見届けてください」と結んだ言葉は、信頼回復が一朝一夕には成し得ないことを理解し、今後の継続的な行動と結果によって評価を問うという、謙虚かつ誠実な姿勢の表れです。この清水社長による冒頭の謝罪は、過去との決別と未来への再生を誓う、フジテレビの決意表明として、番組全体の方向性を決定づける重要なスピーチでした。

3. 佐々木恭子アナウンサーは何を言った?

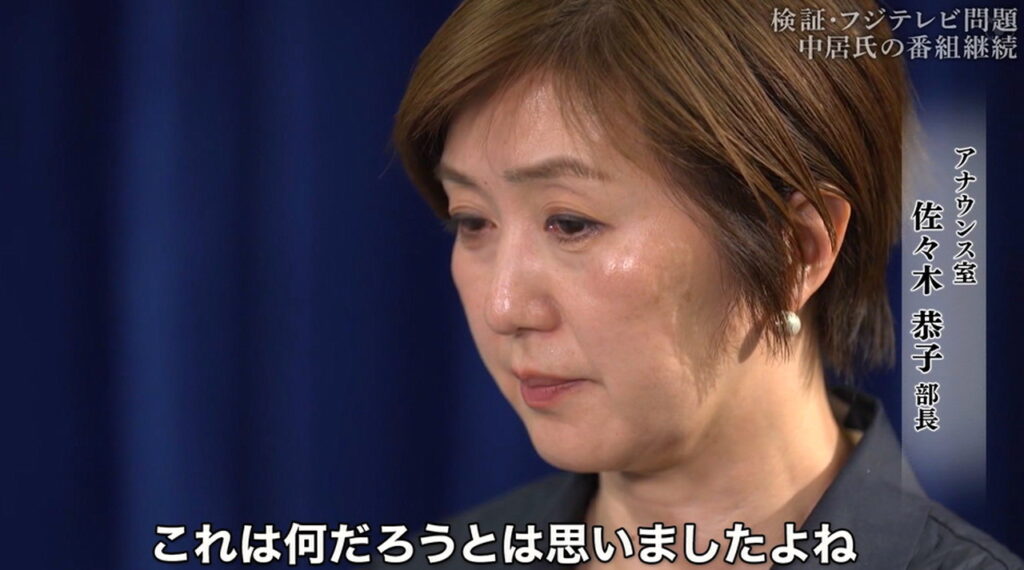

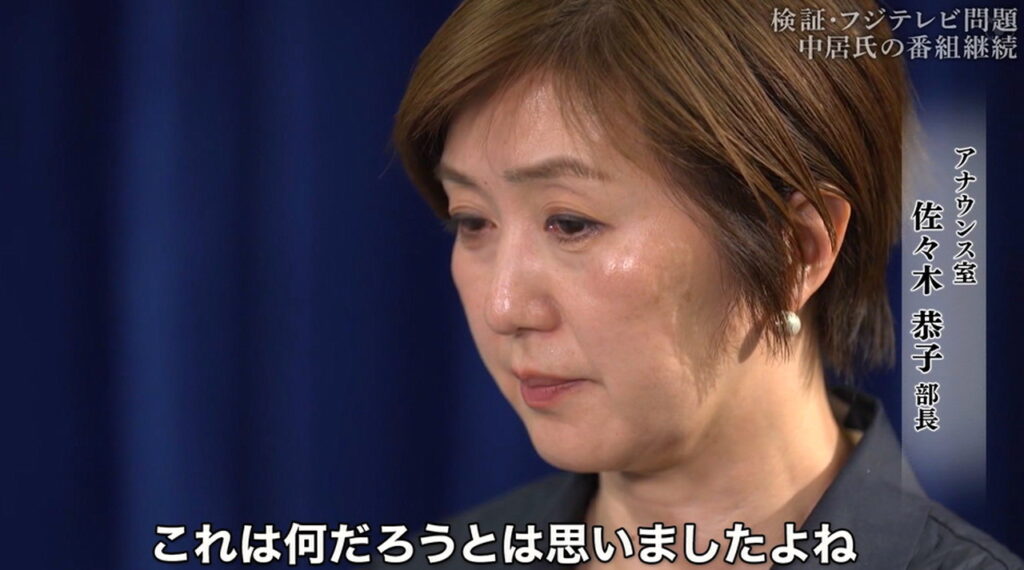

組織の巨大な歯車の中で、個人の良心はどこまで機能し得るのか。検証番組における佐々木恭子アナウンサー(当時アナウンス部長)の証言は、この根源的な問いを私たちに突きつけました。被害を受けたAさんの直属の上司として、そして一人の先輩として、彼女に寄り添おうとしながらも、組織の壁に阻まれ、結果的に救いきれなかった無念。涙ながらに語られた彼女の言葉は、この問題の悲劇性をより一層際立たせるものでした。

3-1. 初期対応への痛切な後悔「専門家がいなければ…」

事件直後、明らかに様子のおかしいAさんから相談を受けたアナウンス室。佐々木アナは、Aさんの「誰にも知られたくない」という切実な願いを尊重し、情報共有をごく一部に限定しました。しかし、その善意の判断が、後に大きな後悔へと変わります。

「今思えば、本当に初動から専門家が関わってないと絶対に自分たちでできることじゃなかったと思います。そういう状況に陥った人が業務に復帰するにはどんな環境があれば戻れるのかってことの、あの、私たちにとっての思いの至らなさっていうことがあったんだと思いますよね」

この発言は、性暴力被害という極めてデリケートで専門的な対応が求められる事案に対して、アナウンス室という一部署の判断だけで対応しようとしたことの限界と、その認識の甘さを率直に認めるものです。被害者支援のノウハウを持たない管理職が、良かれと思って下した判断が、結果的に被害者をさらに孤立させ、適切なケアから遠ざけてしまった可能性を彼女自身が痛感している様子が伝わってきます。これは佐々木アナ個人の責任というより、組織として深刻な人権侵害事案に対応するプロトコルが存在しなかった、フジテレビの構造的欠陥を物語っています。

3-2. 孤立無援の窓口対応と自責の念

Aさんの体調が悪化し、入院を余儀なくされると、会社は「本人への負担軽減」を名目に、全ての連絡窓口を佐々木アナ一人に集約させました。第三者委員会が「一管理職の職責を超える」と断罪したこの決定は、彼女を精神的に追い詰めていきました。その重圧と孤立感を、彼女は声を詰まらせながら語りました。

「私が、あの、『1人で窓口を務めるのはもう無理です』っていうことを言っていれば、違ったサポートが組まれてたのかなってことを振り返ると思ったりするんですよね」

この「もし、自分が声を上げていれば」という自責の念は、聞く者の胸を強く打ちます。しかし、これは彼女が声を上げるべきだったという話ではありません。むしろ、なぜ組織は一人の管理職にこれほどまでの重荷を背負わせ、誰もそれを助けようとしなかったのか、という点が問われるべきです。上意下達の組織文化の中で、一個人が異を唱えることの困難さ、そしてリスクを察知し、適切なサポート体制を構築できなかった経営陣のマネジメント能力の欠如が、この証言から透けて見えます。

3-3. Aさん退職の日の記憶と、理不尽さへの静かな怒り

最終的に、Aさんは復職の道を絶たれ、退職を決意します。その最後の日の光景は、佐々木アナの脳裏に深く刻み込まれていました。

「やはり私自身はま、女性が退職をする日に見送った時の後継っていうのは忘れられないですよね。で、1人の女性がま、尊厳を傷つけられて、で、復帰を目指していたけれどもま、ある種時間が経てば経つほど本当に絶望して辞めざるを得なかったんだっていうことを非常に重く受け止めています。(中略)一方、え、相手は特に変わらないでいるわけです。で、これは何だろうってことはすごく思いましたよね」

「相手は特に変わらないでいるわけです。これは何だろう」。この静かながらも強い怒りを含んだ言葉は、この問題の最も理不尽な核心を突いています。一人の若きアナウンサーが夢とキャリア、そして心身の健康を無惨に奪われた一方で、加害者とされた人物が何ら社会的制裁を受けることなく活動を続ける現実。この歪んだ構図に対する人間としての根源的な疑義が、彼女の言葉には込められています。「もっともっと聞いてほしいことがあっただろうな」。この最後の一言は、救えなかった後輩への、そして何もできなかった自分自身への、痛切な謝罪のように響きました。

4. 港浩一元社長は何を言った?

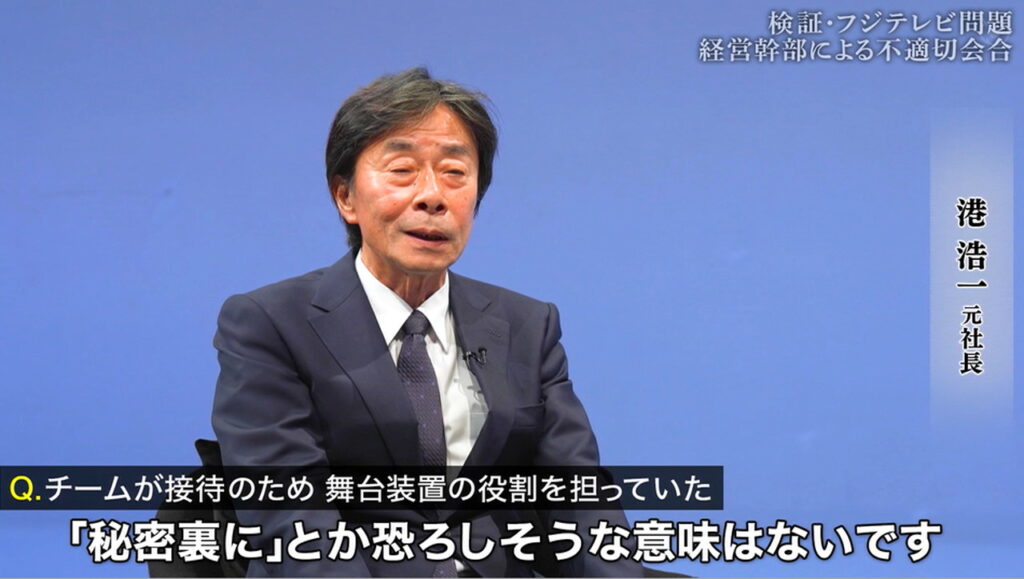

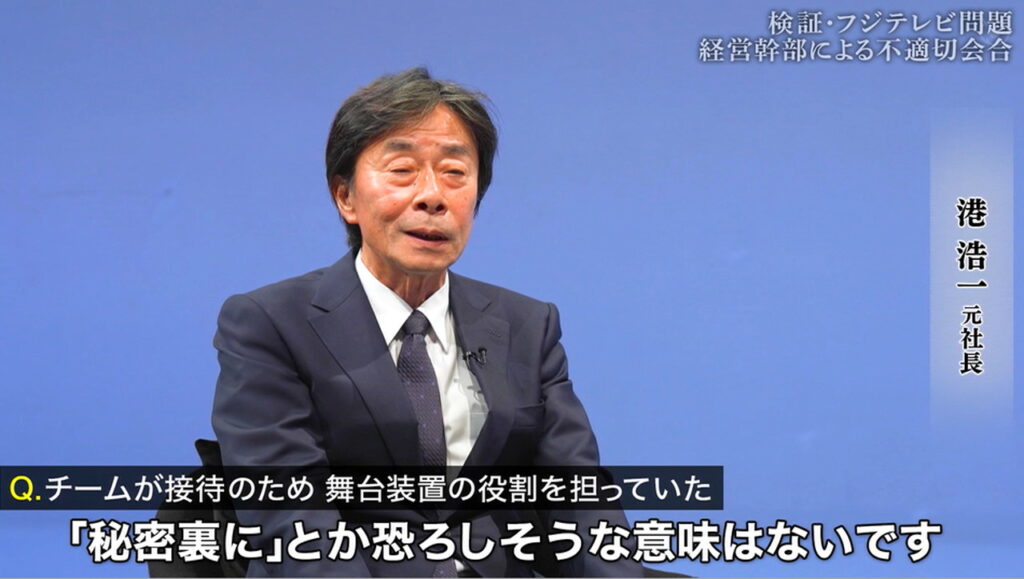

検証番組において、問題発生当時の最高責任者であった港浩一元社長のインタビューは、フジテレビの組織的な判断ミスがどのようにして生まれたのかを解明する上で、極めて重要な意味を持っていました。彼の発言からは、長年の成功体験が生んだ傲慢さ、危機管理意識の欠如、そして何よりも人権に対する驚くほどの鈍感さが透けて見えました。ここでは、彼の証言を4つの重要なポイントから徹底的に分析します。

4-1. なぜ「プライベートな問題」と認識したのか?致命的な初動ミス

港元社長は、アナウンス室長からの一報を受けた際、事の重大性を見抜くことができませんでした。彼の頭にあったのは、業界特有の「常識」でした。

「まあ女性と中居氏がプライベートな男女間のトラブルが起きていると、間に。」

この一言に、彼の認識の全てが集約されています。彼は、タレントと局員が会食し、個人的な関係に発展することを「よくあること」と捉え、被害者が訴える「恐怖」や「意に沿わない行為」の深刻さを受け止められませんでした。国民的スターと入社数年の若手アナウンサーという、抵抗することが極めて困難な「圧倒的な権力格差」を全く考慮に入れていなかったのです。この「プライベート問題」というレッテル貼りは、その後の会社の対応を著しく歪め、被害者救済の機会を根本から奪う、致命的な初動ミスとなりました。まさにこの認識の甘さこそが、第三者委員会が「性暴力への理解を欠き、被害者救済の視点が乏しかった」と断罪したフジテレビ経営陣の姿そのものでした。

4-2. 中居氏の番組を継続した判断とその背景にある論理

問題を把握した後も、フジテレビは中居氏のレギュラー番組を継続させました。この不可解な判断について、港元社長は「中居氏の番組を守ろうという気持ちは1つもありませんでした」と否定しつつも、その理由として局の内部事情を挙げました。

「中居氏の番組を唐突に終わらせるということでは色々な憶測を呼ぶとは思いました。(中略)ただ、もう時期的に10月改編というのはフィックスされていまして、10月改編というのはええ、現実的ではないという判断ですね」

ここに見られるのは、被害者の心情よりも「世間の憶測」や「番組編成の都合」を優先する、企業防衛的な思考です。結果として、被害を受けたAさんは番組を降板させられ、加害者とされた人物はテレビに出続けるという、あまりにも理不尽な状況が生まれました。この判断がAさんに与えた絶望感は計り知れず、第三者委員会も「女性の戻りたい職場を奪い」「二次加害行為にあたる」と厳しく批判しています。彼の弁明は、フジテレビがいかに人権よりもビジネスを優先する組織であったかを自ら証明する結果となりました。

4-3. 批判を浴びた「カメラなし会見」への稚拙な反省

2025年1月17日の最初の記者会見は、その閉鎖性から「紙芝居会見」と痛烈に批判されました。この対応について、港元社長は後悔の念を口にしました。

「ま、紙芝居みたいに言われましたけども、あ、こうなってしまうのかっていうことを見た時に、あ、これはちょっと、あの判断ミスをしてしまったなというふうに思いました」

しかし、この反省は極めて表層的です。問題の本質は「紙芝居」と揶揄されたことではなく、報道機関でありながら説明責任から逃れようとした姿勢そのものにあります。「Aさんに悪影響が」という理由も、被害者を盾にした稚拙な言い訳に過ぎませんでした。この会見の失敗は、危機的状況においてさえ、社会と真摯に向き合えないフジテレビの体質を露呈させました。

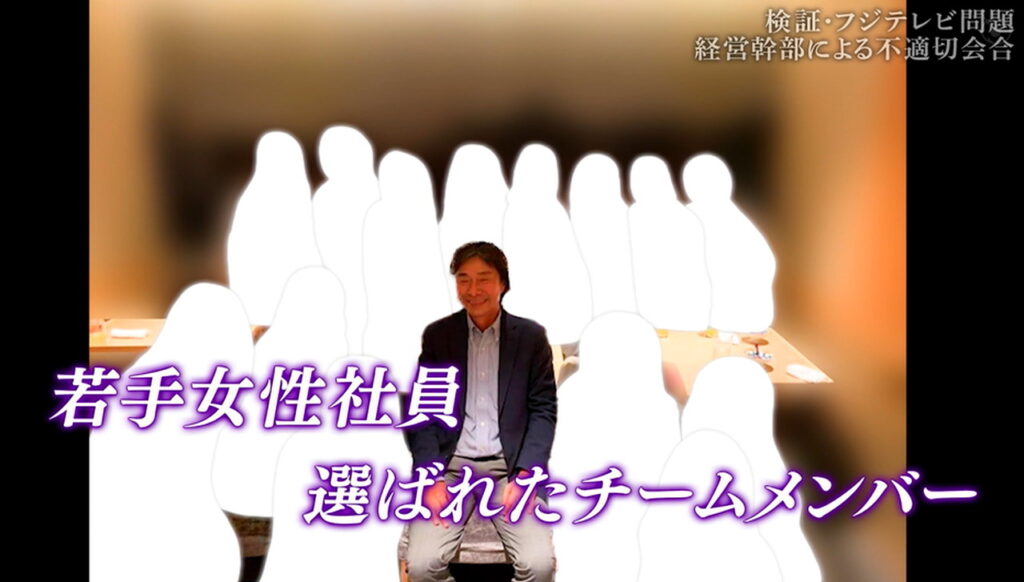

4-4. 若手女性社員のみを集めた「不適切な会合」という名の温床

番組は、港氏が自ら主導していた「若手女性社員だけを集めた接待チーム」の実態にも迫りました。彼はこの会合を「いい仲間ができれば」「女子トーク」などと、無邪気な懇親会であるかのように語りましたが、その実態は大きく異なります。

「女性だけのほうが話しやすいというか。女子トークといいますか、あの、その仲良くになれるなっていうことですね。(中略)ただ今の時代だとやっぱり許されない会合隊なんだろうなというふうなことは今思っています」

元メンバーの「見た目が重視される会」「接待のために呼ぶ女性だからというのは女性蔑視」という証言が、この会合の本質を物語っています。これは、若手女性社員を容姿で選別し、取引先を楽しませるための「道具」として利用する、極めて問題のある行為です。このような歪んだ価値観を持つ人物がトップにいたからこそ、ハラスメントが蔓延し、今回の深刻な人権侵害事件が起きた。この「不適切な会合」は、フジテレビが抱える病の根源的な温床であったと言えるでしょう。

5. 大多亮元専務は何を言った?アナウンサーはキャバ嬢?

フジテレビの黄金期を支えたヒットメーカーであり、問題発生当時は専務取締役として経営の中枢にいた大多亮氏。彼のインタビューは、港元社長と同様に事態認識の甘さを露呈しただけでなく、彼の口から飛び出した「女性アナウンサーは上質なキャバ嬢だ」という言葉は、フジテレビに根付く深刻な女性蔑視と人権意識の欠如を象徴する、番組中最も衝撃的な発言の一つとなりました。

5-1. 「プライベート」と判断した甘い認識と思考停止

大多氏もまた、この問題を深刻な人権侵害事案として捉えることができませんでした。なぜ業務上の力関係を考慮しなかったのかという問いに対し、彼は極めて安直な業界の「常識」を口にします。

「プライベート。ま、あの、仕事をしていれば仕事場で知り合うことはありますでしょうし、その先に連絡取り合って食事に行くようなことも当然ありますでしょうし、そういうことなのかなって思ったんですね。はい」

この発言は、タレントと社員という、本来対等ではない関係性を「よくあること」として正当化し、思考を停止させてしまう危険な思考パターンを示しています。被害者が感じたであろう恐怖や抵抗できない状況への想像力が全く働いていません。結果的に「中居氏を守ったのではないか」という外部からの批判に対し、「そう見られても仕方ないのかなと今は思います」と他人事のように語る姿は、当事者意識の欠如を浮き彫りにしました。

5-2. 衝撃発言「女性アナウンサーは上質なキャバ嬢だ」の真意と弁明

番組の検証は、大多氏が主催していた若い女性アナウンサーだけを集めた会合にも及びました。そこで、参加した元女性アナウンサーの口から、彼の歪んだ職業観・女性観を示す、耳を疑うような言葉が明かされました。

(大多氏は)「女性アナウンサーは上質なクラブの嬢だ。売れるアナウンサーがいいアナウンサーだ」というのをいつもおっしゃっていました。そういう会で盛り上げれば盛り上げられる能力があるだけ、アナウンサーとしての評価も高いという評価に繋がって言っていたんですね。

この信じがたい発言の真意を問われた大多氏は、激しく狼狽しながらも、責任転嫁ともとれる弁明に終始しました。

「言葉の選び方が悪いてことです。私の。はい。あの、なんかそこだけ取り上げてえーうーん、言葉の選び方が悪いてことです。はい。そんな風に思って本当に思ってないですし、はい。(言った記憶は)ないです。ないけども、あの、記憶されてる方の方が絶対記憶されてると思うので、それは否定は全くしないです」

「言葉の選び方が悪い」という釈明は、問題の本質を全く理解していないことを示しています。これは単なる言葉のアヤではなく、アナウンサーという専門職を「キャバ嬢」「ホステス」と同列に見なし、その価値を男性を楽しませる能力で測るという、根本的な人権侵害であり職業差別です。このような思想を持つ経営幹部の下では、女性社員が公正に評価されず、性的搾取の対象となるリスクがいかに高かったか、想像に難くありません。彼が「記憶にない」としつつも発言を否定しきれなかった事実は、むしろこの言葉が彼の偽らざる本心であった可能性を強く示唆していると言えるでしょう。この一言は、フジテレビの組織風土がいかに歪んでいたかを物語る、決定的な証言となりました。

6. 若い女性アナウンサーのみの会合とは?

検証番組が暴き出したフジテレビの病巣の中でも、特に根深い問題として描かれたのが、経営幹部が主導していた「若手女性社員・アナウンサーのみを対象とした会合」の実態です。これは単なる懇親会ではなく、社内の力関係を利用し、女性を取引先への接待や幹部の慰撫のための「道具」として利用する、極めて問題のある慣習でした。第三者委員会が「人権侵害のリスクを助長」と指摘したこの「あしき文化」について、番組で明かされた詳細を解説します。

6-1. 港浩一元社長が主催した接待チーム「港会」の実態

港浩一元社長が役員時代から組織していた、通称「港会」と呼ばれるこのチームは、フジテレビの歪んだ企業体質を象徴する存在でした。番組の匿名インタビューに応じた元メンバーの証言から、その驚くべき内実が明らかになりました。

- メンバーは「見た目重視」で選抜:驚くべきことに、メンバーは新入社員の中から、先輩メンバーの推薦に基づき、最終的に港氏自身が入社式などで品定めして「指名」していました。元メンバーは「美しい素敵な女性がいっぱい集まっていて、これは見た目が重視される会なんだなと思いました」と語っており、能力や適性ではなく、容姿が採用の重要な基準であったことが強く示唆されます。これは、女性社員を個人の能力ではなく、見た目という属性で評価する深刻な差別意識の表れです。

- 参加強要と秘密主義:会の存在は「嫉妬に繋がる」などの理由で秘密とされ、参加は「他の用事があっても基本的には必ず参加する」という暗黙のルールがありました。これは、業務外の活動でありながら、明確な参加強要が行われていたことを意味します。港氏は「冗談」と弁明しましたが、立場の弱い若手社員が上級役員の誘いを断ることがいかに困難であるかは、想像に難くありません。

- 接待要員としての役割と精神的負担:会の主な目的は、芸能プロダクションなどの取引先との接待でした。参加者は「隣でお酌したり」「夜中の1時、2時まで」続く会合に付き合わされ、心身ともに大きな負担を強いられていました。さらに、港氏がいない場でも、このチームの存在を知ったプロデューサーから個別に接待に動員されるケースもあり、一部のタレントから執拗に個人的な関係を迫られるといった二次被害まで発生していました。相談しようにも、会の存在自体が秘密であるため、一人で抱え込むしかないというジレンマに苦しんでいたのです。

港氏は「いい仲間ができれば」などと無邪気な動機を語りましたが、その実態は、若手女性社員を組織的に利用する、極めて問題の多いシステムであったと言えます。

6-2. 大多亮元専務による「アナウンサー版」接待会合

大多亮元専務もまた、同様に女性アナウンサーだけを集めた会合を常習的に開催していました。こちらの会合も、港氏のケースと類似した深刻な問題をはらんでいました。

- 参加者は「若手・未婚」に限定:参加した元アナウンサーの証言によると、メンバーは「若い女性のみ」「基本的に結婚者はその会には呼ばれない」という明確な基準で選ばれていました。これは、女性を年齢やプライベートな状況で選別する差別的な行為に他なりません。

- 業務命令としての参加:「会合が先に予定として入った場合、仕事のスケジュール上に入れるように」と指示されていたという証言もあり、これが業務命令として扱われていた実態がうかがえます。「断ると仕事がなくなるのではないか」という恐怖心から、アナウンサーたちは不本意な参加を強いられていました。

- 「キャバ嬢」として評価される異常な価値観:この会合の異常性を最も端的に示しているのが、大多氏の「女性アナウンサーは上質なキャバ嬢だ」という発言です。会でいかに場を盛り上げるかがアナウンサーとしての評価に繋がるという歪んだ価値観が、参加者にプレッシャーを与え、「一生懸命接待をみんな頑張ろうと必死になっていた」という状況を生み出していました。

これらの会合は、フジテレビの経営トップが、女性社員やアナウンサーをプロフェッショナルとして尊重せず、男性社会における接待の道具、あるいは自らの権威を示すための装飾品として扱っていた事実を突きつけています。このような企業風土が、セクハラやパワハラが起きやすい温床となり、最終的に中居氏による重大な人権侵害事案へと繋がっていったことは、疑いの余地がありません。

7. 遠藤龍之介元副会長は何を言った?

フジテレビとフジサンケイグループの創業者一族に連なり、作家・遠藤周作氏を父に持つ遠藤龍之介元副会長。長年にわたり日枝久氏の側近として経営の中枢にいた彼の証言は、番組において、フジテレビという組織を蝕んでいた「見えざる権力」の正体と、その下でガバナンスがいかにして麻痺していったのかを解き明かす、決定的な役割を果たしました。

7-1. 日枝久氏の権力と恐怖政治のリアルな実態

遠藤氏は、40年近くにも及んだ日枝体制の力の源泉を、一切の躊躇なく「人事権を持っているからですよ」と断言しました。「人事の天才」という日枝氏の表の顔の裏で、その人事権がいかに強力な支配のツールとして機能していたかを、彼は冷静に分析します。

特に印象的だったのは、経営者の資質を「全面の理、側面の情、背面の恐怖」という言葉で説明し、日枝氏がその三要素、とりわけ「恐怖」を巧みに利用していたと指摘した点です。遠藤氏は、その「恐怖」の正体について、具体的にこう語りました。

「ある年の人事だったりとか、そういう時に人事ってある意味その人のメッセージですから、ああ、そういう風に思ってたんだなみたいなこととか、色々ありますよね。うん」

この言葉は、極めて示唆に富んでいます。直接的な命令や恫喝がなくとも、「人事」という結果を通じて日枝氏の意向が組織の隅々まで伝達され、それに逆らう者は排除されるという無言の圧力が、社員たちの行動と思考を支配していたのです。社長が1年で交代するような異常な人事も、すべてはこの「恐怖政治」の現れでした。結果として、経営陣は日枝氏の顔色をうかがう「イエスマン」で固められ、健全な議論や自浄作用は完全に失われていきました。

7-2. 辞任を迫った直接対決の生々しいやり取りと挫折

この番組で明かされた最も衝撃的な事実の一つが、遠藤氏がフジテレビの存亡の危機に際し、”主君”である日枝氏に辞任を迫るという「クーデター」未遂を起こしていたことです。2025年1月27日の10時間超に及ぶ「やり直し会見」の前日、彼は日枝氏と直接対峙しました。

「あの、あなたがやめていただかないと収束しないんじゃないかということを思っていて、(日枝氏は)『いや、だからやめない。うん。で、お前は戦わないでやめるのか』みたいなこと言われました。はい」

この生々しい会話の再現は、日枝氏が自らの経営責任を全く認識しておらず、自身の権力に固執していた事実を暴露しました。「お前は戦わないでやめるのか」という言葉は、問題を外部からの攻撃としか捉えておらず、内部から改革しようとする動きを「裏切り」と見なす、独裁者特有の思考回路を如実に示しています。

遠藤氏はさらに、「日枝さんの歓心を得ようとしている役員、局長の動きが若い人間のモチベーションを極端に下げてるのが非常に良くない」と、日枝体制の弊害を直言しました。しかし、返ってきたのは「失礼だろうと。その役員たちにみたいなことを言いましたね」という、問題をすり替えるだけの尊大な言葉でした。

40分に及んだというこの説得が失敗に終わったことは、フジテレビのガバナンスが名ばかりのものであり、副会長というNo.2の役職ですら、絶対的な権力者の前では無力であったという組織の末期症状を物語っています。遠藤氏のこの告白は、一個人の勇気ある行動であると同時に、フジテレビ再生のためには、この歪んだ権力構造そのものを解体するしかないという、痛切なメッセージでもありました。

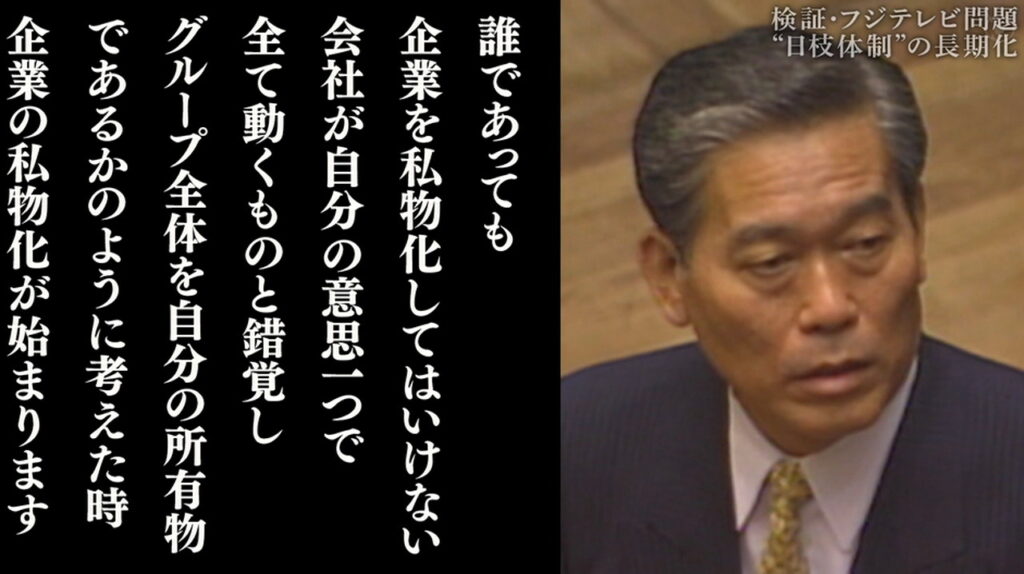

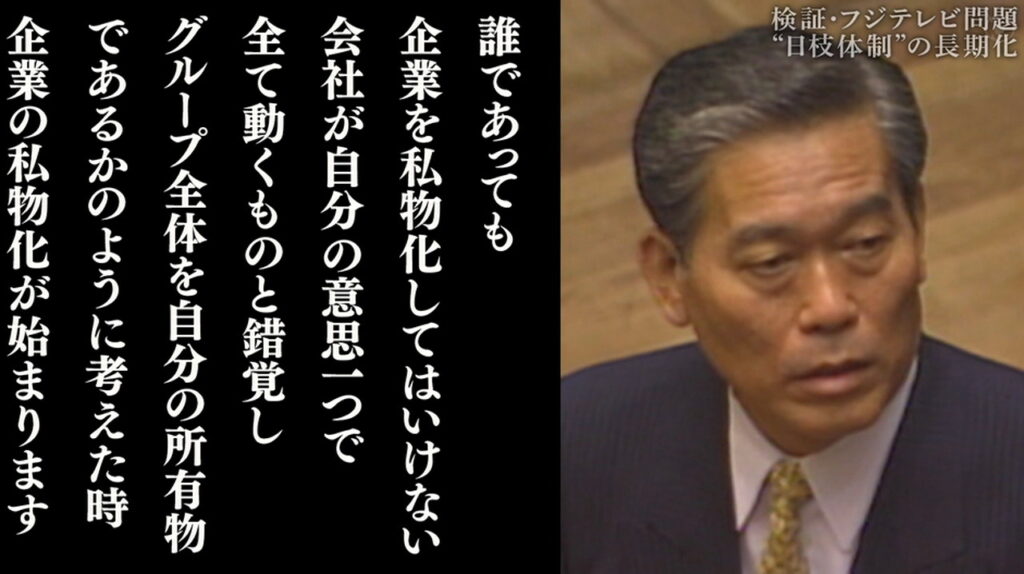

8. 日枝久元取締役相談役はどのように変貌していった?

今回の検証番組が最終的にたどり着いた問題の根源、それは約40年という異例の長きにわたりフジテレビのトップに君臨し、「フジの天皇」とまで呼ばれた日枝久氏の存在でした。かつて「楽しくなければテレビじゃない」という斬新なスローガンで時代を席巻した彼は、なぜ組織を硬直させ、人権意識の欠如した企業風土を生み出す独裁者へと変貌してしまったのでしょうか。番組では、側近たちの証言を通じて、その光と影、そして巨大な権力がもたらした功罪が克明に描かれました。

8-1. 「編成の天才」からクーデターによる権力掌握、そして自己矛盾へ

1980年代、編成局長としてフジテレビの視聴率三冠王を達成した日枝氏は、まさに時代の寵児でした。部下だった遠藤龍之介氏が語る、創業者一族のトップである鹿内春雄氏を自らの宴席に呼びつける豪胆なエピソードは、彼のリーダーシップとカリスマ性を象徴しています。彼は既存の権威に物怖じせず、現場の士気を高める天才的な能力を持っていました。

その力が頂点に達したのが、1992年のクーデターです。鹿内家を経営から追放し、名実ともにフジテレビのトップに立った彼は、その直後の社員集会で「誰であっても企業を私物化してはいけない」と高らかに宣言しました。しかし、この言葉は後に、彼自身に向けられる痛烈なブーメランとなります。このクーデターを成功させた経験が、彼に「自分はフジテレビを救った英雄である」という過信を植え付け、結果的に彼自身が会社を私物化していく長期政権への道を開いてしまったのかもしれません。

8-2. 人事権の完全掌握と「忖度」という名の独裁

日枝氏が築いた長期政権の基盤、それは番組で繰り返し強調された「人事権の完全な掌握」でした。彼は「人事の天才」と称され、抜擢人事によって求心力を高める一方で、その人事権を自らの意向に沿わない者を排除する「恐怖」のツールとしても利用しました。豊田幸元社長が「役員の指名も報酬の決定も日枝氏が行っており、ガバナンスも機能していなかった」と証言するように、取締役会は形骸化し、全ての重要事項が日枝氏の意向一つで決まるという異常な状態が常態化していきました。

この結果、社内には「大かれ少なかれ忖度はあったと思う」「権力に思ねる取り巻き、茶坊主が増殖する」という状況が生まれました。経営幹部は日枝氏の顔色をうかがうことに終始し、健全な批判精神や自浄作用は失われ、ハラスメントが起きても見て見ぬふりをする「寛容な」土壌が醸成されていったのです。成功体験に固執するトップと、彼に忖度するだけの幹部。この構造が、時代の変化からフジテレビを取り残し、組織を硬直化させた最大の要因でした。

8-3. 説明責任の放棄と「終わらない院政」

一連の問題が発覚して以降も、日枝氏は最後まで公の場で説明責任を果たすことはありませんでした。遠藤元副会長からの辞任勧告を拒絶し、番組からの3度にわたる取材申し込みも無視。その姿は、自らが作り上げたフジテレビという城の中で、社会からの声に耳を塞ぐ裸の王様のようでした。

腹心である名誉小恵清本監査役が「(諸悪の元凶が)日枝だってという世論の動きには納得できない感じ」と彼の心境を代弁しましたが、それはもはや社会の常識とは大きく乖離していました。清水賢治現社長が「日枝氏は何らかのコメントを出すべき」と述べたように、自らの言葉で過去を総括し、責任を明らかにすることこそが、彼に残された最後の責務であったはずです。しかし、彼はその道を選びませんでした。長すぎた権力は、彼から客観性と謙虚さを奪い去ってしまったのかもしれません。番組は、この絶対的権力者の沈黙こそが、フジテレビの最も根深い病理であることを静かに、しかし明確に告発していました。

9. 反町理氏のハラスメント問題とは?何があった?

フジテレビの検証番組が浮き彫りにした根深い問題の一つが、BSフジの看板報道番組『プライムニュース』のキャスターであり、当時は取締役でもあった反町理氏によるハラスメント事案です。この問題は、単なる一個人の不祥事では終わりません。ハラスメント行為そのものに加え、その後の会社の信じがたい対応が、フジテレビ全体のコンプライアンス意識の欠如と、社内の「負の連鎖」を象徴する事例として、極めて重く検証されました。

9-1. 認定されたセクハラ・パワハラの悪質な内容

第三者委員会の調査によって認定された反町氏の行為は、上司という優越的な地位を悪用した、極めて悪質なものでした。2006年から2008年にかけ、報道局の後輩であった女性社員2名に対して、以下のようなハラスメントを執拗に行っていました。

- セクシュアルハラスメント:業務とは全く関係のない1対1での食事や休日のドライブに繰り返し誘い、断られると「今何しているのか写メを送れ」といったプライベートな要求を突きつけました。これは、相手の意に反して私的な関係を強要する、明確なセクハラ行為です。

- パワーハラスメント:彼の要求を拒絶した女性社員に対し、業務上必要な情報を共有しない、部内の一斉メールで名指しで「原稿が遅い」などと不当に叱責する、電話で長時間にわたり論旨不明な詰問を続けるといった、陰湿かつ報復的なパワハラを行いました。これは、業務上の権限を逸脱した、悪質な嫌がらせに他なりません。

番組のインタビューに応じた当時の上司、鴨下一美氏は、「様々な人が苦しんでいるという現実がある以上、そのキャスターを変えるべきじゃないかという意見を言ってくれる人もたくさんいました」と証言。この問題が当時から局内で広く認識されながらも、適切な対応がなされなかった事実を明らかにしました。「女性社員を守ることができなかった」という彼の言葉は、組織の力学の中で正義が踏みにじられた無念さを物語っています。

9-2. なぜ処分されず、昇進を続けたのか?隠蔽の構造

この問題の核心は、なぜ反町氏が懲戒処分どころか、その後も報道番組の顔として出演を続け、さらには執行役員、取締役へと異例の出世を遂げたのか、という点にあります。その背景には、フジテレビの歪んだガバナンスと隠蔽体質がありました。

2018年に週刊誌でこの疑惑が報じられた際、当時の経営トップであった宮内正樹社長らは、反町氏を社内会議で謝罪させただけで幕引きを図りました。会見では「ハラスメント事案とは認定するに至らず落着している」と、社会に対して虚偽の説明まで行っていたのです。この信じがたい判断について、宮内元社長は番組の取材に対し、「番組を守るためにスキャンダルを鎮静化させたいと、そういった気持ちは全くなかったと言うと、あの、嘘になりますけども」と、番組の存続を優先したことを事実上認めました。個人の人権よりも、番組や会社の利益を優先するという、本末転倒な判断がなされていたのです。

9-3. ハラスメント放置が組織に与えた深刻な「負の影響」

加害者が罰せられず、むしろ評価され出世していく姿を目の当たりにした社員たちの間に、深い絶望と諦めが広がったことは想像に難くありません。番組で紹介された第三者委員会の報告書にある社員の声が、その実態を物語っています。

- 「反町の上の人がなぜ女性社員の件を取り上げなかったのかは、まさに企業風土である。」

- 「そのまま反町も昇進していったし、会社に言ったところでそういう解決にしかならないよなと思った。」

これらの声は、フジテレビの内部通報制度が完全に形骸化し、ハラスメントを訴えても無駄であるという「学習性無力感」が社内に蔓延していたことを示しています。公正であるべき報道機関が、社内では不正義を容認する。この自己矛盾こそが、社員のモラルを低下させ、「セクハラに寛容な企業体質」を長年にわたって温存させる結果につながりました。反町氏の事案は、氷山の一角であり、フジテレビという組織が抱える根深い病の象徴的な症例として、厳しく記憶されるべきでしょう。

10. まとめ:フジテレビ検証番組から見えた再生への険しい道のり

2025年7月6日に放送されたフジテレビの自己検証番組は、テレビ局という強大なメディアが自らの過ちと病理を国民の前に晒すという、前代未聞の試みでした。元タレント・中居正広氏による人権侵害事案をきっかけに、同社の隠蔽体質、歪んだ企業風土、そして機能不全に陥ったガバナンスが次々と暴かれました。これは単なる一つの不祥事ではなく、長年にわたり蓄積された組織の「膿」が噴出した結果であったことが、番組を通じて明確になりました。

この検証番組から見えてきた、フジテレビが抱える問題の核心と、再生への険しい道のりを以下に要約します。

番組で明らかになった核心的な問題点

- 深刻な人権意識の欠如と初動の失敗:経営陣は、著名タレントと若手社員という圧倒的な力関係を無視し、事案を「プライベートな問題」と矮小化しました。この人権意識の欠如が、すべての対応を誤らせる元凶でした。

- 被害者不在の組織論理:被害者の救済よりも、番組編成の都合やスポンサーへの影響、世間体といった組織の論理が優先されました。結果、被害者はキャリアを絶たれ、加害者とされる人物が守られるという最もあってはならない事態を招きました。

- ハラスメントを許容する旧態依然の企業風土:港元社長や大多元専務が主催した「女性接待会合」や、大多氏の「アナウンサーはキャバ嬢」という衝撃的な発言は、女性を道具と見なす深刻な蔑視文化の存在を証明しました。反町理氏のハラスメント事案が処分されずに放置されたことも、この体質を象徴しています。

- 絶対的権力者によるガバナンスの崩壊:約40年にわたる日枝久氏の「院政」が、経営陣の思考停止と忖度文化を生み、組織の自浄作用を完全に麻痺させていたことが、遠藤元副会長らの証言で決定づけられました。

- 現場管理職の孤立と組織の無責任体制:直属の上司であった佐々木恭子アナウンサーが、専門家の支援もないまま一人で過酷な被害者対応を担わされた事実は、リスク管理体制の完全な欠如と、組織としての無責任さを露呈しました。

再生への険しい道のりと今後の課題

清水賢治新社長は番組で改革への断固たる決意を表明しましたが、信頼回復への道は平坦ではありません。経営陣の刷新やガイドライン策定といった「形」の改革だけでなく、以下の本質的な課題に取り組む必要があります。

- 企業風土の根本的変革:「人権ファースト」をスローガンで終わらせず、全社員の意識にまで浸透させることができるか。特に、番組制作の現場におけるタレントとの力関係を健全化し、ハラスメントを絶対に許さない文化を根付かせることが不可欠です。

- 実効性のあるガバナンスの構築:日枝氏という「聖域」がなくなった今、取締役会が真に経営を監督し、健全な議論が行われる組織へと転換できるかが問われます。社外取締役の役割強化も急務となります。

- 被害者への継続的かつ真摯な対応:被害を受けたAさんへの謝罪と補償は完了しましたが、彼女の心の傷が癒えることはありません。会社として、今後も彼女の尊厳を守り、誹謗中傷などの二次加害から守り続ける責任があります。

- 社会への説明責任:今回の検証番組は第一歩に過ぎません。今後も改革の進捗状況を定期的に社会に報告し、透明性を確保していく姿勢が求められます。

コメント