2025年7月5日現在、日本中の視線が、風光明媚な温泉地として知られる静岡県伊東市に注がれています。その中心にいるのは、同年5月の市長選で自民・公明推薦の現職を破る「下剋上」を成し遂げ、伊東市初の女性市長として颯爽と就任した田久保眞紀(たくぼ まき)市長(55)です。市民からは「伊東のジャンヌ・ダルク」とも呼ばれ、その清新なリーダーシップには絶大な期待が寄せられていました。しかし、その期待は就任からわずか1ヶ月余りで、自身の経歴を根底から揺るがす巨大なスキャンダルへと姿を変えてしまいました。

「私自身、卒業したという認識でおりましたが…(大学で確認したところ)卒業は確認できず、除籍であることが判明しました」

2025年7月2日、弁護士を同席させて開かれた記者会見。全国から集まった報道陣の無数のフラッシュを浴びながら、田久保市長は時折言葉を詰まらせ、涙を流しながら衝撃の事実を自らの口で認めました。疑惑の発端となった、市議らに送りつけられた一通の「怪文書」。当初は「毅然と対応する」と強気の姿勢を見せていたその内容が、結果的に「真実の告発」であったと裏付けられた瞬間でした。しかし、市長は「経歴詐称は一切ない」「公職選挙法上の問題はない」と法的な正当性を強く主張し、辞職を明確に否定。この会見は事態を鎮静化させるどころか、議長に見せたという「卒業証書」の真偽、10年来の知人による衝撃的な証言、そして議会による「百条委員会」設置や「辞職勧告決議案」の提出といった、より深刻で複雑な新たな局面へと突入させたのです。

この記事では、単なるスキャンダルの表層をなぞるだけではなく、2025年7月5日時点で判明している全ての最新情報を網羅し、「なぜこのような事態に至ったのか」「市長の主張は本当に正しいのか」という核心に迫ります。あらゆる角度からこの異例の事態を深く、そして徹底的に分析・解説します。

- 人物の深掘り

- 田久保眞紀市長とは一体誰で、どのような人生を歩んできたのか。バイク便ライダーから「市民のヒーロー」、そして疑惑の市長へ。その光と影に満ちた人物像に、知人の証言も交えて肉薄します。

- 疑惑から告白までの全貌

- 騒動の発端となった「怪文書」投函から、議会での攻防、そして運命の7月2日、涙の記者会見で「除籍」を認めるまでの全プロセスを、緊迫感あふれる時系列で再構築します。

- 会見内容の徹底分析

- 記者会見で彼女は何を語り、なぜ涙を流したのか。「卒業したと認識していた」という不可解な釈明や、「詐称ではない」とする主張の論理構造を徹底解剖します。

- 偽の卒業証書の謎

- 議長に「チラ見せ」したとされる卒業証書は何だったのか。偽造の可能性はあるのか。食い違う証言から、この問題最大のミステリーに迫ります。

- 除籍理由はなぜ?

- 「除籍」という重い処分に至った理由は何だったのか。東洋大学の学則や大学側の公式見解、市長自身の「自由奔放な大学生活」という告白から、その背景を具体的に考察します。

- 法的リスクと専門家の見解

- 「公職選挙法違反にならない」という主張は本当に通用するのか。複数の弁護士による厳しい見解や、今後の立件リスク、そして「百条委員会」という劇薬の行方を考察します。

- 市民・知人の声

- 市役所に殺到する苦情電話や、市民集会での厳しい追及、そして「卒業していないと本人から聞いた」という10年来の知人の証言まで、渦巻く声の数々をまとめます。

- 今後の展望

- 議会から突きつけられた「辞職勧告」の行方は?市長は今後どうなるのか、辞職は避けられないのか。最新の情勢を基に徹底分析します。

この記事を最後までお読みいただくことで、あなたは田久保眞紀市長を巡る学歴問題を多角的に理解し、その背景にある政治家の説明責任、危機管理、そして現代社会が公人に求める「誠実さ」という重いテーマについて、深く考えるための全ての材料を得られるはずです。それでは、謎が新たな謎を呼ぶ市長の真相に迫っていきましょう。

1. 静岡県伊東市・田久保眞紀市長とは誰?経歴やプロフィールを徹底解説

今回の騒動の中心人物、田久保眞紀市長。彼女を「学歴を偽った市長」という一面的なレッテルで片付けてしまうと、この問題の本質を見誤る可能性があります。なぜ多くの市民が彼女に熱狂し、そして今、これほどまでに深い失望と怒りを抱いているのでしょうか。その答えは、彼女が歩んできた極めてユニークな人生の軌跡の中に隠されています。ここでは、公表されているプロフィールや経歴を基に、その人物像を多角的に掘り下げていきます。

1-1. 田久保眞紀市長の基本プロフィール

まずは、田久保眞紀市長という人物を構成する基本的な情報を確認しましょう。これらのデータの一つ一つが、彼女のキャラクターを形作る重要な要素となっています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名前 | 田久保 眞紀(たくぼ まき) |

| 生年月日 | 1970年2月3日(2025年7月時点で55歳) |

| 出身地 | 千葉県船橋市 |

| 現住所 | 静岡県伊東市 |

| 最終学歴 | 東洋大学法学部 卒業(※市の広報誌や報道機関向け資料で公表されていたが、2025年7月2日の会見で本人が「除籍」であったと発表) |

| 現職 | 静岡県伊東市長(第21代、2025年5月29日就任、1期目) |

| 前職 | 伊東市議会議員(2期)、カフェ経営者、広告代理業経営者、イベント人材派遣会社員、バイク便ライダーなど |

| 所属政党 | 無所属 |

| 趣味 | 車、バイク(愛車はスズキ・スイフト)、音楽鑑賞(学生時代はハードロックバンドのボーカル)、読書、アニメ鑑賞(「うたの☆プリンスさまっ♪」のファンを公言) |

このプロフィールを一見するだけでも、いわゆる「先生」と呼ばれるような典型的な地方政治家とは一線を画す、非常にユニークで多彩なキャリアパスを歩んできたことが分かります。55歳という年齢は、政治家としては経験を積みつつも、まだ長期的なビジョンを描ける若さも兼ね備えています。だからこそ、今回の騒動によるキャリアの中断は、本人にとっても伊東市にとっても大きな損失となりかねない状況です。この多様な経験が彼女の強みであったはずが、なぜ今回の危機管理においては全く活かされなかったのか。その点も大きな謎の一つとして残されています。

1-2. 苦難を乗り越えた生い立ちと伊東市への移住

政治家のバックボーンを語る上で、その原体験は極めて重要です。田久保市長の原点は、決して平坦な道ではありませんでした。1970年2月3日、千葉県船橋市に生を受けた彼女は、10歳という多感な時期に、一家の大黒柱であった父親を病で失います。この出来事は、家庭の経済状況を一変させ、彼女自身もその苦労を肌で感じながら育ったとされています。

この経験は、彼女の中に「社会的に立場の弱い人々の痛み」を深く刻み込んだことでしょう。多くの政治家が選挙の際に口にする「市民に寄り添う」という言葉は、しばしば空虚なスローガンに聞こえがちです。しかし、彼女がその言葉を口にする時、そこには自身の原体験に裏打ちされた切実な想いが込められていると、多くの有権者は信じました。この共感能力の高さこそが、エリートではない彼女が市民の心を掴む最大の武器となったことは想像に難くありません。

人生の転機は中学3年生の時。家族と共に、温暖な気候と豊かな自然に恵まれた静岡県伊東市へと移住します。都会の喧騒から離れたこの地で、彼女は静岡県立伊東城ヶ崎高等学校に進学し、青春時代を過ごしました。この伊東市への移住が、数十年後、彼女を市長という立場に導く、まさに運命的な一歩となったのです。彼女にとって伊東市は、居住地というだけでなく、自らのアイデンティティを形成した故郷そのものと言えるでしょう。

1-3. バイク便からカフェ経営まで!異色の経歴が育んだはずの「現場力」

田久保市長の経歴の中で最も特筆すべきは、その職業経験の圧倒的な幅広さです。彼女のキャリアは、霞が関や永田町で形成されたエリートコースとは全く異なります。しかし、それぞれの職場で得た「現場の知恵」は、政治家・田久保眞紀を形成する上で、かけがえのない血肉となっているはずでした。

- バイク便ライダー: 大学進学後のキャリアの第一歩は、驚くべきことにバイク便ライダーでした。これは「バイクが好きだから」という趣味の延長ではなかったでしょう。一刻を争う原稿やフィルムを、渋滞する都心を縫って届けるこの仕事は、極限のプレッシャーの中での時間管理能力、正確な地理感覚、そして何よりも「社会の末端で、自分の腕一本で稼ぐ」という厳しい現実を彼女に教えたはずです。この経験は、彼女の政治信条である「現場主義」のまさに原点と言えます。

- イベント人材派遣・広告代理業: その後、ビジネスの世界へ。イベント人材派遣の営業職を経て、広告代理業で独立・起業します。ここでは、クライアントの要望を形にする企画力、厳しいノルマを達成するための交渉力、そして経営者として従業員の生活を背負う責任感とシビアなコスト意識を徹底的に叩き込まれたことでしょう。「給料を払い、税金を納める苦労を知っている」という彼女の言葉には、この時代の経験が色濃く反映されており、多くの自営業者や中小企業経営者から共感を得る源泉となりました。

- Uターン起業家としてカフェ経営: 2010年、再び故郷・伊東市へ。今度は一人の起業家としてカフェを開業します。地域に根ざした店舗経営は、単なる商売ではありません。地元の顧客との日々の対話を通じて、伊東市が抱える観光業の悩みや、高齢化の問題、若者の流出といった課題を、行政文書からではなく「生の声」として直接吸い上げる貴重な機会となったはずです。市井の人々の喜びや悩みを肌で感じたこの経験が、彼女を地方政治という新たなステージへと向かわせる大きな動機付けになったと考えられます。

このように、労働者、営業職、経営者という異なる立場をすべて経験している政治家は、全国的に見ても極めて稀有な存在です。この多角的で泥臭い「現場力」こそが、特定の業界や団体の利益に偏らない、バランスの取れた市政運営を可能にする最大の武器となるはずでした。しかし、皮肉にもその「現場力」が、自身の経歴という最も基本的な問題で揺らぐことになってしまったのです。

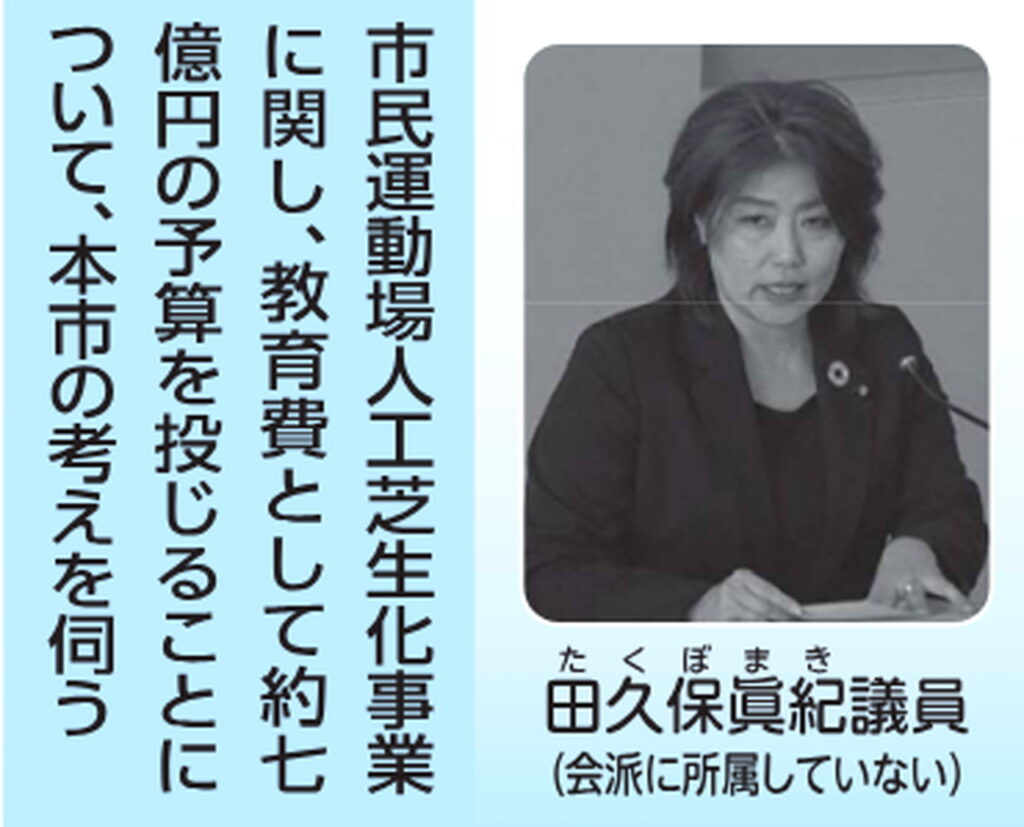

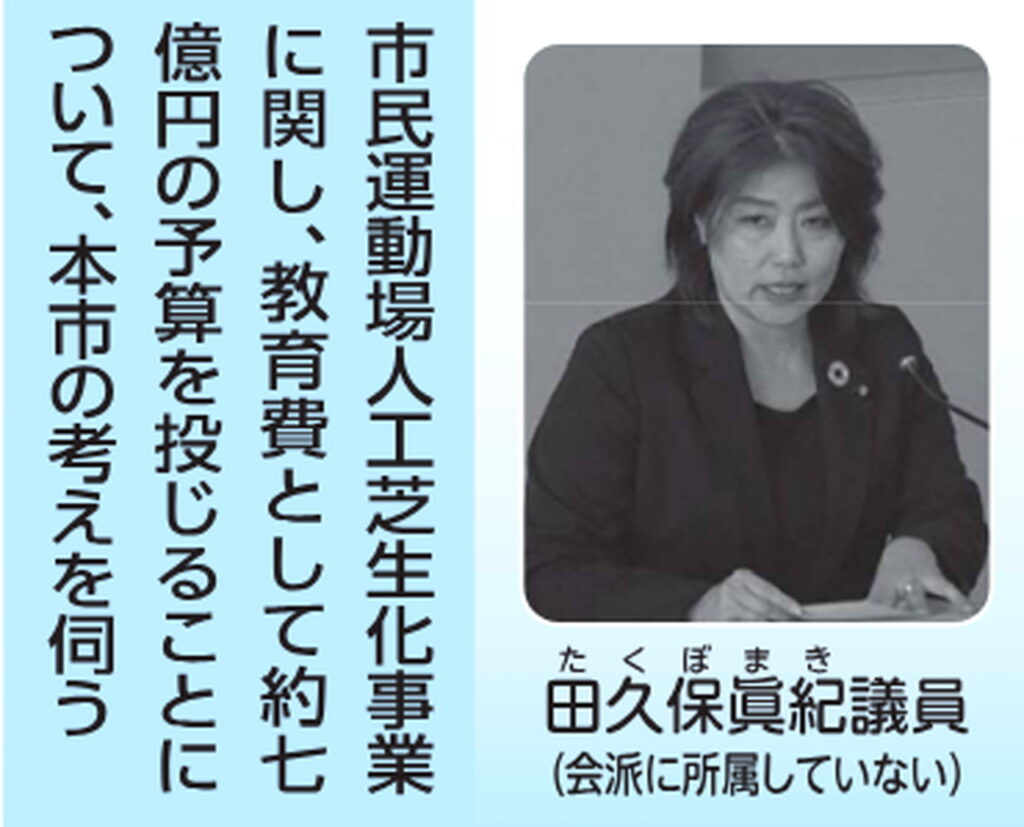

1-4. 政治家への道と「下剋上」での市長当選の背景にあるメガソーラー問題

田久保市長が本格的に政治の世界に足を踏み入れる直接的なきっかけは、伊東市八幡野地区で計画された巨大なメガソーラー(大規模太陽光発電所)建設問題でした。伊豆高原の美しい景観や、土砂災害のリスクといった環境への深刻な影響を懸念する市民運動が広がる中、彼女はその先頭に立ち、中心的な役割を担います。「伊豆高原メガソーラー訴訟を支援する会」の代表として、行政や巨大な資本を持つ事業者と臆することなく対峙するその姿は、多くの市民の目に「自分たちのために戦ってくれるヒーロー」として映りました。

この活動で得た圧倒的な知名度と「反メガソーラー」の旗印を掲げ、2019年の伊東市議会議員選挙に無所属で立候補し、見事当選を果たします。しかし、注目すべきは、この時の得票数が727票で、定数20人中20位、つまり最下位でのギリギリの当選だったという事実です。この時点では、まだ彼女の支持は一部の層に限られていたことがうかがえます。

しかし、彼女は市議として地道に活動を続け、着実に支持基盤を拡大していきます。そして2025年4月、市議を任期途中で辞職するという大きなリスクを伴う決断を下し、伊東市長選挙への挑戦を表明しました。選挙戦では、現職の小野達也市長が進める約42億円の新市立図書館建設計画の見直しを公約の柱に据え、「ハコモノ行政より市民の暮らし」という分かりやすい対立軸を打ち出し、「市民ファースト」の姿勢を鮮明にしました。

2025年5月25日の投開票日。誰もが固唾をのんで見守る中、結果は田久保氏の劇的な勝利でした。自民・公明が推薦し、盤石な組織力を誇る現職に対し、1,782票という決して小さくない差をつけての当選。市議選最下位当選からわずか数年での市長就任は、まさに「下剋上」という言葉がふさわしく、現市政への根強い不満の受け皿となったこと、そして何より「伊東市を変えてほしい」という市民の強い期待がいかに大きかったかを物語っています。

2. 田久保市長の学歴詐称疑惑、発覚から涙の会見までの全時系列

市民の大きな期待を一身に背負い、伊東市初の女性市長として華々しくキャリアをスタートさせた田久保眞紀市長。しかし、その船出は突如として猛烈な嵐に見舞われます。就任からわずか1ヶ月で彼女の経歴の根幹、そして公人としての信頼性を揺るがした「学歴詐称疑惑」。その疑惑の火種がどのように蒔かれ、市長の不適切な対応によっていかに燃え広がり、最終的に「除籍」という事実の告白に至ったのか。その緊迫した約1ヶ月間のプロセスを、時系列で克明に追跡します。

2-1. 発端は市議全員に届いた一通の「怪文書」という名の爆弾

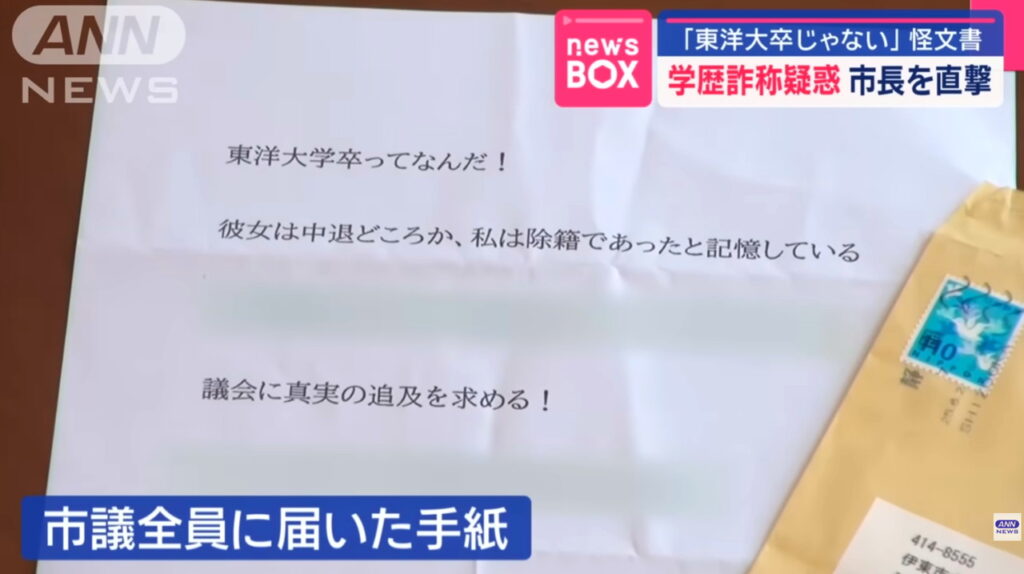

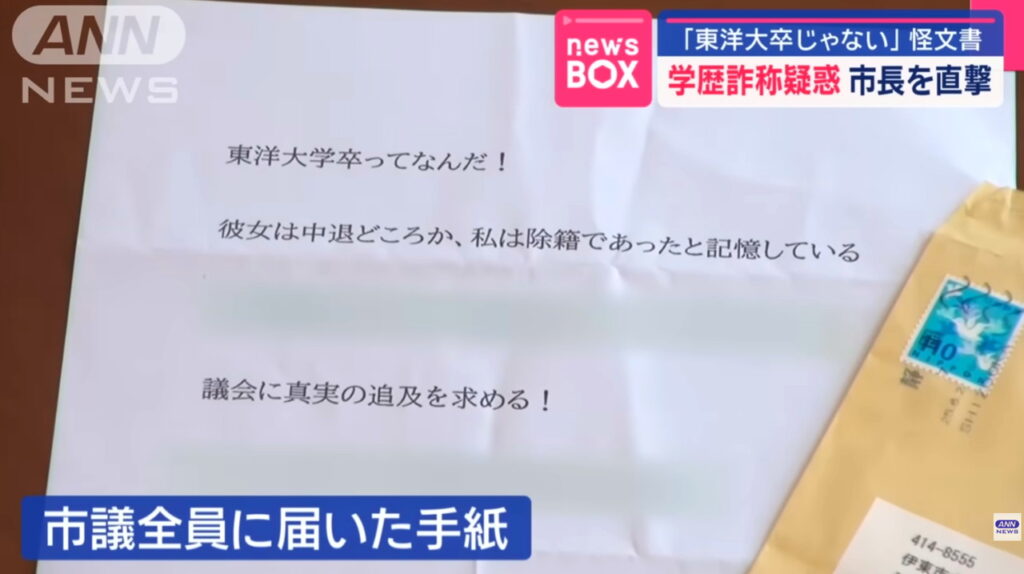

全ての物語の始まりは、2025年6月上旬。伊東市議会の全議員19人の控室に、差出人不明の一通の文書が郵送で届けられました。政治の世界で「怪文書」と呼ばれるこの種の文書は、根拠のない誹謗中傷であることも多く、通常は一笑に付されることも少なくありません。しかし、今回投下されたのは、単なる中傷ビラではなく、極めて具体的な情報を含む「ファクト」という名の爆弾でした。

そのA4用紙1枚に記されていた内容は、田久保市長がこれまで公にしてきた経歴に対する、あまりにも直接的で破壊力のある告発でした。

「東洋大学卒ってなんだ!彼女は中退どころか、私は除籍であったと記憶している」

これは、単なる噂話のレベルではありません。市の広報誌や選挙前に報道機関へ提出された公式資料に明記されていた「平成4年 東洋大学法学部卒業」という経歴を、根底から覆す主張です。「卒業」と「中退」では、キャリアの評価が大きく異なりますが、「除籍」となれば話は全く別です。学費未納や重大な学則違反など、よりネガティブで本人の資質に関わる理由が想起されるため、政治家にとっては致命的なダメージとなりかねません。この一行が、田久保市政を根幹から揺るがす巨大な疑惑の震源地となったのです。この怪文書が、結果的に「真実の告発」であったという皮肉な結末を、この時点ではまだ誰も予想していませんでした。

2-2. 議会での追及と市長の対応、そして深まる疑念(時系列まとめ)

怪文書の出現を機に、事態は議会を舞台に急速に、そして最悪の方向へと展開していきます。本来であれば、迅速かつ誠実な対応で早期に鎮火できたはずの火種でした。しかし、田久保市長が取った一連の対応は、火に油を注ぎ、自らを追い詰める結果となってしまいました。疑惑発生から7月2日の涙の会見まで、その緊迫した流れを表で詳細に見ていきましょう。

| 日付 | 出来事 | 詳細と分析 |

|---|---|---|

| 2025年6月上旬 | 怪文書の投函 | 市議19人全員に「田久保市長は東洋大学を除籍された」との内容の文書が届く。これが全ての始まり。この時点で市長が事実関係を調査し、誠実に説明していれば、事態は全く違った展開になったはずです。 |

| 6月中旬(議会前) | 正副議長との面会と疑惑の「チラ見せ」対応 | 事態を重く見た中島弘道議長と副議長が、市長に事実確認を要求。この際、市長は卒業証書とされる文書を「一瞬だけ提示」したものの、コピーはもちろん、手に取っての詳細な確認すら拒否。この「チラ見せ」とも揶揄される不可解な対応こそ、議会側の不信感を決定的にし、「何かを隠している」という疑念を抱かせた致命的な悪手でした。 |

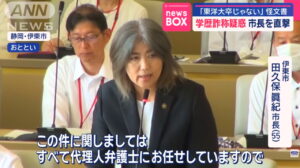

| 6月25日 | 市議会本会議での「ゼロ回答」 | 杉本一彦市議が代表質問で「東洋大学を卒業していますね?」と、市民の誰もが聞きたい核心を直接質問。これに対し市長は「この件に関しましては、すべて代理人弁護士にお任せしています」と回答を完全に拒否。これは事実上の「ゼロ回答」であり、議会と市民に対する説明責任の放棄と受け取られ、疑惑を全国区のニュースへと押し上げる引き金となりました。 |

| 6月26日 | 議会の反撃「百条委員会」という劇薬 | 市長の不誠実な答弁に、議会側は「説明責任を果たしていない」と激しく反発。地方自治法に基づく極めて強い調査権限を持つ「百条委員会」を設置する方向で全会派が一致。これは議会が持つ最強のカードであり、市長と議会の対立が抜き差しならない段階に入ったことを意味します。 |

| 同日夜 | 市長、一転して会見開催へ方針転換 | 百条委員会という「劇薬」を突きつけられ、ようやく事の重大さを認識したのか、田久保市長はそれまでの強硬姿勢を転換。報道陣に対し、7月上旬にも会見を開き、卒業証書などを持参して説明する意向を表明。しかし、この対応は「追い詰められてから仕方なく」という印象を与え、時すでに遅しでした。 |

| 6月28日 | 市長自ら大学で衝撃の事実と対峙 | 市長が自ら東洋大学の窓口を訪れ、卒業証明書の発行を申請。この時、大学側から「卒業は確認できず、除籍です」と公式に伝えられたと、後の会見で説明しました。「怪文書」の指摘が紛れもない事実であったと、本人が最終的に認識した瞬間です。この日から会見までの数日間、彼女がどのような心境で過ごしたのかは想像に難くありません。 |

| 7月2日 | 運命の記者会見で「除籍」を涙ながらに告白 | そして運命の日。弁護士同席のもと記者会見に臨み、約3週間にわたる疑惑に対し「大学は除籍だった」と事実を認め、謝罪。しかし同時に「経歴詐称ではない」と法的な無実を主張し、事態は鎮火するどころか、政治倫理を問う新たな論争のステージへと移行したのでした。 |

この一連の対応は、政治家にとって危機管理がいかに重要かを示す、まさに反面教師と言えるでしょう。小さな火種が、プライドや保身、そして不適切な法的アドバイスによって大火事へと燃え広がり、最終的に自らの政治生命を危険に晒すに至る典型的な失敗例として、後々まで語り継がれることになるかもしれません。

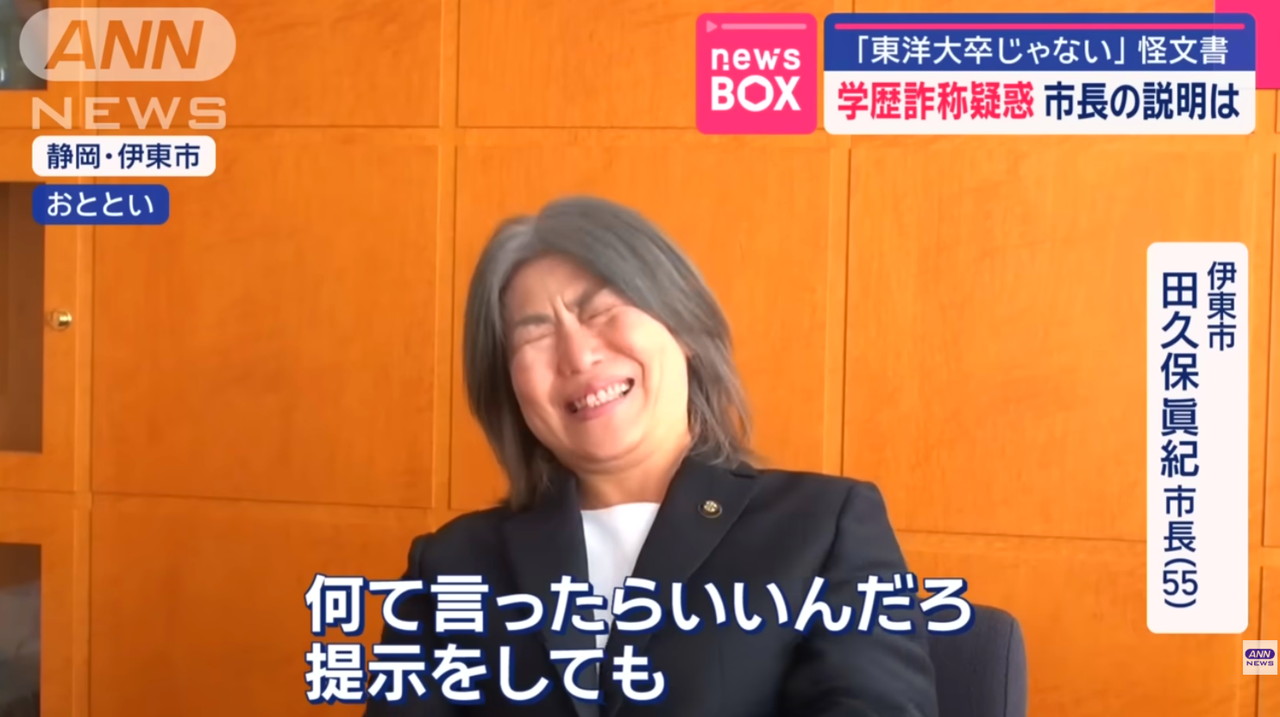

3. 7月2日記者会見の内容とは?田久保市長が語った「除籍」の真相と不可解な釈明

疑惑が最高潮に達した2025年7月2日午前11時、田久保市長は福島正洋弁護士を同席させ、伊東市観光会館で記者会見に臨みました。テレビカメラが並び、全国のメディアが固唾をのんで見守る中、彼女の口から語られたのは、疑惑を決定づける衝撃的な告白と、それに続くあまりにも不可解で、多くの新たな疑問を生む釈明の数々でした。ここでは、会見で何が語られ、何が語られなかったのか、その詳細を徹底的に分析します。

3-1. 衝撃の告白「卒業は確認できず、除籍でした」

会見は、神妙な面持ちの田久保市長による謝罪の言葉から始まりました。「この度は私の経歴にまつわることで、市民の皆さまにはご心配とご迷惑をおかけした。深くおわび申し上げる」。深く頭を下げた後、ついに核心に触れました。その声は、緊張からか少し震えていました。

「(6月28日に大学で確認したところ)卒業は確認ができませんでした。除籍であることが判明しました」

時に言葉を詰まらせ、感情を抑えきれない様子を見せながら、これまで公表してきた「東洋大学卒業」という自身の経歴が、全くの事実ではなかったことを自ら認めたのです。市長の説明によれば、この衝撃的な事実は、6月28日の土曜日に市長自らが東洋大学の窓口を訪れ、卒業証明書の発行を申請した際に初めて判明したとのことでした。約3週間にわたって日本中を騒がせた疑惑は、市長が「悪質な怪文書」と断じていた文書の指摘通りという、彼女にとって最悪の形で決着したのでした。

3-2. 「卒業したと認識していた」不可解な弁明と自由奔放な大学時代

しかし、会見はここからさらに混迷を深めていきます。「なぜ30年以上もの間、自身の最終学歴が卒業ではなく除籍であることに気づかなかったのか?」という、国民の誰もが抱くであろう至極当然の疑問に対し、市長は信じがたい説明を繰り返しました。

「私自身、卒業したという認識でおりました」「(除籍の事実に)正直、戸惑っている」「勘違いしていたんだろうと言われると全く否定できない」

「卒業」と「除籍」。それは学生にとって天国と地獄ほども違う、決定的なステータスの違いです。卒業証書を授与され、友人たちと喜びを分かち合う輝かしい記憶。それとは全く異なる、学籍を抹消されるという重い現実。それを本人が30年以上も「認識していなかった」という説明は、社会通念上、多くの人々に大きな違和感と不信感を抱かせました。元プロ野球選手の赤星憲広さんも、テレビ番組で「単位のことしか気にしてなかった」と自身の大学時代を振り返り、卒業を認識していないことの不自然さを指摘しています。

さらに市長は、その背景として、自らのだらしなさを露呈するかのような、驚くべき大学時代の実態を自ら告白しました。

「大学時代後半は特に、かなり自由奔放な生活をしていた。いつまできちんと学校に通っていたのかと言われると、正直、いつまでときちんと答えられるような通学の状態ではなかった」「(当時は携帯もなく)私自身がバイクに乗っていろいろなところに行ってしまって、住所不定のような状態になっていたり連絡がつかなかった」

この発言は、「卒業したと認識していた」という主張の補強どころか、むしろ「卒業できるはずがない生活を送っていた」ことを自ら認めているようにさえ聞こえます。除籍に至った具体的な理由、例えば学費の未納や単位不足、そして大学から除籍通知があったのかどうかという核心部分については、「現時点で説明できず確認中」と明確な回答を避け続けました。この説明不足と不可解な自己弁護のコンビネーションが、さらなる不信の連鎖を生むことになったのです。

3-3. 「経歴詐称は一切ない」市長が掲げた法的ロジックの危うさ

そして、会見で最も驚くべき主張が飛び出します。田久保市長は「除籍」という事実を認め、謝罪しながらも、その一方で「私が経歴を詐称しているというようなことは一切ございません」と、詐称の意図を真っ向から、そして強く否定したのです。この主張の根拠として、市長と隣に座る福島弁護士が提示した論理は、非常にテクニカルなものでした。

- 選挙管理委員会に提出し、有権者に直接配布される公的なツールである「選挙公報」や「法定ビラ」には、学歴を一切記載していない。

- 市長自身、「学歴や経歴を重視しておらず、それらを選挙でアピールして票を得たいという意識が全くなかった」と、学歴をアピールする意図がなかったことを主張。

同席した福島弁護士も、「(選挙公報などで)大学卒業を自らは公表していないので、公職選挙法違反の虚偽事項公表罪の構成要件に当てはまらないという結論になりました」と、法的な見解で市長を強力に擁護しました。つまり、「公的な選挙ツールで積極的にアピールしていない以上、たとえ他の媒体(市の広報誌や報道機関への資料)で誤った情報が出ていたとしても、法的な意味での『詐称』には当たらない」というのが、市長側の中心的な主張なのです。しかし、この主張が、法律論としては成立する可能性があったとしても、政治家としての倫理観や市民の信頼という観点から到底受け入れられるものではないことは、火を見るより明らかでした。

3-4. 会見が1時間で強制終了?市職員不在の「暴走会見」だったとの報道も

この記者会見は、その幕引きも異例なものでした。質疑応答が白熱する中、開始から約1時間で「会場の都合」を理由に突然打ち切られたのです。記者からは「まだ質問がある」との声が上がりましたが、市長は足早に会場を後にしました。さらに、デイリー新潮の報道によれば、この会見は市の公式なものではなく、市長が個人でセッティングしたもので、市の広報担当職員も立ち会っていなかったとされています。職員も「除籍」の事実をテレビで見て初めて知ったといい、市役所内部でさえ情報が共有されていなかった「暴走会見」だった可能性が指摘されています。こうした運営方法も、市長の独善的な姿勢や組織統治能力への疑問を投げかける一因となっています。

4. 除籍された理由はなぜ?東洋大学の学則と「保証人への通知」が崩すアリバイ

田久保市長は記者会見で「除籍」の事実は認めたものの、その具体的な理由や経緯については「確認中」という言葉を繰り返し、明確な説明を避けました。しかし、「除籍」は「退学」や「中退」とは全く意味合いが異なる、大学が下す極めて重い処分です。一体どのような場合にこの処分が下されるのでしょうか。東洋大学の学則や大学側の公式見解、そして市長自身の告白から、その真相に迫ります。

4-1. 「退学」「中退」とは全く違う「除籍」の重みと東洋大学の規定

まず、「除籍」という言葉の重みを理解する必要があります。一般的に「中退」や「退学」は、学生自らの意思で大学を辞めることを指します。これに対し「除籍」は、大学側が学生の学籍を強制的に抹消する処分です。ネット上でも「除籍は退学と違って大学の学籍簿が抹消されるため、そもそもいなかった事になる」という指摘があるように、学生にとっては極めて不名誉な記録となります。東洋大学の学則(第38条)を基に、報道で明らかになった主な除籍理由は以下の通りです。

- ① 授業料その他の学費を所定の期日までに納入しない者

最も一般的とされるのがこのケースです。大学側は通常、複数回にわたり督促状を送付するため、本人が全く知らないうちに除籍になることは考えにくいとされています。経済的な困窮が背景にある場合もあれば、単なる手続きの懈怠も考えられます。 - ② 在学年数を超えた者

大学には卒業までに在籍できる年限が定められています(東洋大学では通算8年)。この期間内に卒業要件を満たせなかった場合、自動的に除籍となります。 - ③ 休学期間を超えた者

休学できる期間にも上限が定められており(東洋大学では通算8学期)、その期間を超えても復学の手続きを取らなかった場合に除籍となります。 - ④ 修学の意思がないと認められる者

新入生が履修登録を行わない、あるいは長期間にわたり大学との連絡を絶つなど、大学側が「修学の意思なし」と判断した場合も除籍の対象となります。田久保市長が自ら語った「住所不定で連絡がつかなかった」という状況は、このケースに該当する可能性を強く示唆します。

田久保市長がどのケースに該当したかは不明ですが、「自由奔放な生活」という彼女自身の言葉を信じるならば、①の学費未納や④の修学意思なしと判断された可能性が複合的に絡み合っていることも十分に考えられます。

4-2. 「卒業後に除籍に変わった」はあり得ない?東洋大学が公式に否定

会見の中で、田久保市長は「一度卒業という扱いになって、今どうして『除籍』になっているのかというところについて」「どのような形でいわゆる卒業が除籍に変わっているのか」と、あたかも一度は卒業が認められたものが後から覆ったかのような、不可解な発言をしました。しかし、この主張は大学側の見解によって完全に否定されています。J-CASTニュースの取材に対し、東洋大学広報課は「(一度卒業した後に除籍になることは)ありません」ときっぱりと回答しています。卒業と除籍は両立し得ない、全く別のステータスであることが改めて確認されました。

4-3. 本人は本当に知らなかった?「保証人への通知」という決定的事実

市長は会見で「卒業したと認識していた」「(除籍の事実に)戸惑っている」と、あくまで「知らなかった」というスタンスを貫きました。しかし、この主張の信憑性を根底から揺るがすのが、大学の通知システムです。東洋大学によると、除籍が決定された際には、本人ではなく「保証人」宛に除籍通知書が郵送で送付されるのが通常の手続きだということです。当時、学生の保証人は親権者などが務めるのが一般的です。

この事実は極めて重要です。つまり、30年以上前に、市長の保証人(恐らくは母親など)が「あなたのお子さんは除籍となりました」という極めて重大な通知を受け取っていた可能性が非常に高いのです。その重大な事実が、家族間で共有されず、本人に30年以上も伝わっていなかったというのは、社会通念上、極めて考えにくい状況です。もし本当に知らなかったとすれば、家族関係に深刻な断絶があったのか、あるいは市長自身がその事実から目を背け、記憶を封印してしまっていたのか。いずれにせよ、「知らなかった」という一言で済まされる問題ではないことが明確になっています。

5. 偽物の卒業証書とは何だったのか?議長への「チラ見せ」を巡る謎

7月2日の記者会見で最も紛糾し、市長の信頼を失墜させる決定打となったのが、疑惑発覚後に市議会の正副議長に「チラ見せ」したとされる「卒業証書」の正体を巡る質疑でした。記者は「あれは卒業証書でなかったとしたら何だったのか。本物でないとしたら偽造にあたる可能性もある」と、問題の核心を鋭く、そして執拗に追及しました。この「卒業証書らしきもの」は、今やこの騒動最大のミステリーとなっています。

5-1. 0.何秒の攻防?議長・副議長が語る「チラ見せ」の生々しい実態

疑惑が浮上した後、田久保市長は中島弘道議長と青木敬博副議長に対し、「卒業を証明するもの」を見せたとしていました。しかし、その見せ方は極めて異常なものでした。副議長はテレビの取材に対し、その時の様子を生々しく証言しています。市長は「卒業アルバムと卒業証書です」と言って書類をパッと開き、身を乗り出すとすぐにパッと閉じて下げてしまったといいます。その時間は「本当に1秒もない時間、0.何秒」だったと語っています。かろうじて「法学部 田久保真紀」という文字だけは見えたものの、後に本物のデザインを見た際に「一瞬で違うと思った」と証言しており、議長、副議長ともに「偽物」であったとの認識を示しています。

5-2. 「偽造とは思えない」別の市議の証言と深まる混乱

一方で、この「卒業証書らしきもの」を巡る状況はさらに複雑化しています。重岡秀子市議は自身のSNSで、自身も実物を見たとした上で「黄ばんだ紙に、朱肉で職印が3箇所押されていて、これは偽造とは思えないと直感しました」と投稿。議長・副議長とは全く異なる見解を示しています。さらに、市の秘書課長もファクトチェックのために実物を見ているとも発言しており、複数の人物がこの謎の書類を目にしていたことがわかります。しかし、当の田久保市長は会見で「(その書類が)何だったのか」という直接的な質問に対し、「今調べている最中」「卒業証書であると認識はしていた」などと、要領を得ない回答に終始しました。説明責任を全く果たさないその姿勢が、疑惑をさらに増幅させているのです。

5-3. 市長が最後まで説明を拒んだ「卒業を証明するもの」の正体

会見では、この書類が何だったのかという追及に対し、隣に座る福島弁護士も「普通に考えてニセモノとは思わない」と助け舟を出しました。しかし、これは「本物だ」とは断言しない、極めて巧妙な言い回しです。かえって「では、なぜ除籍なのに卒業証書らしきものが手元にあるのか?」という最大の矛盾を際立たせる結果となりました。この不可解な攻防は、市長が何か決定的に不利な事実を隠しているのではないかという強い疑念を抱かせ、彼女の説明全体の信憑性を完全に崩壊させたのです。弁護士の菊地幸夫氏は、これが偽造されたものであった場合、「私文書偽造罪」や「偽造私文書行使罪」に抵触するおそれがあると指摘しており、単なる学歴詐称問題から刑事事件へと発展する可能性も秘めています。

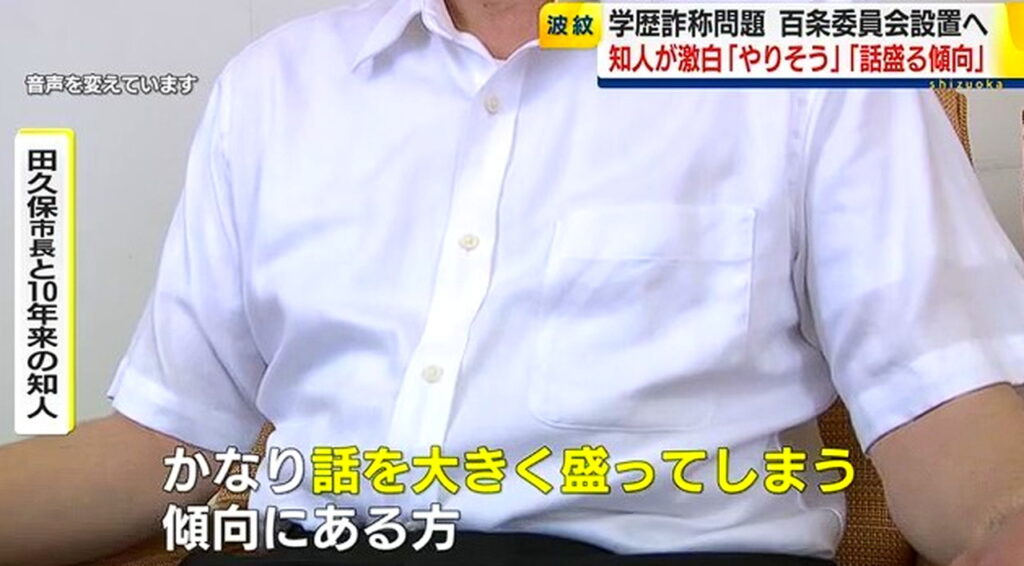

6. 田久保真紀市長の若い頃とは?知人が暴露した「話を盛る」素顔

「卒業したと勘違いしていた」という田久保市長の主張。しかし、その主張の信憑性を根底から覆すような衝撃的な証言が飛び出しました。市長を10年来知るという人物が、彼女の素顔についてメディアの取材に口を開いたのです。その内容は、今回の騒動の本質を理解する上で極めて重要なものと言えるでしょう。

6-1. 「卒業していないと本人から聞いた」10年来の知人による衝撃の証言

テレビ静岡NEWSの取材に応じた田久保市長の10年来の知人は、驚くべき事実を明らかにしました。過去に、田久保市長本人から直接、学歴について聞いていたというのです。その知人によれば、市長は東洋大学法学部に在籍していた話と共に、「でも卒業していないんですよね」と、軽いノリで話していたといいます。この証言が事実であれば、「卒業したと勘違いしていた」という会見での説明は、全くの虚偽であった可能性が極めて高くなります。知人は「10年前には『卒業していない』と言っていたわけなので、卒業していなかったことについては十分に認識していただろうし、それが勘違いで済む話ではまったくない」と、市長の説明を強く断じています。

6-2. 「話を盛る癖があった」市長の人物像への新たな疑惑

さらにこの知人は、市長の性格について踏み込んだ分析をしています。今回の騒動について「やりそうな話だなとは思った」と述べ、その理由として「話を盛るところがあった」と指摘しました。知人によると、市長は「自分が本当にやってきたのか疑わしいことも『私は専門的な知識を持っている』と平然と言っていた」といい、話を大きく見せる傾向があったと証言。「ずっと話していると辻褄が合わなくなってくることが度々あり、話半分で聞いておけばいいかなと付き合っていた」とまで語っています。この証言は、今回の学歴問題が単なる「勘違い」ではなく、市長が持つ性格的な傾向から生じた、より根深い問題である可能性を示唆しています。

6-3. 元ロックボーカルの「反骨精神」はどこへ?期待と現実のギャップ

田久保市長の多面性を示すエピソードとして、学生時代にハードロックバンドでボーカルを務めていたという過去があります。メガソーラー問題で行政や大企業に物怖じせず立ち向かう姿の根底には、既存の権威に異を唱える「反骨精神(ロックスピリッツ)」があるのではないか──かつては、多くの支持者がそう信じていました。しかし、今回の学歴詐称騒動で見せた姿は、真実を求める市民や議会から逃げ、苦しい言い訳を重ね、涙で同情を誘おうとするという、そのイメージとは真逆のものでした。多くの市民が彼女に期待したであろう「ロックスピリット」は、自らの過ちを認め、潔く責任を取るという誠実さではなく、事実を糊塗し、その場をしのぐための法的論理武装に向けられてしまったのかもしれません。この期待と現実の大きなギャップが、市民の失望をより一層、根深いものにしている可能性があります。

7. 田久保真紀市長は百条委員会の設置を拒否した?議会との全面対決へ

田久保市長の不誠実な対応に、伊東市議会の怒りは頂点に達しています。議会は、地方自治法が認める最強の調査権限を持つ「百条委員会」の設置や、「辞職勧告決議案」の提出など、矢継ぎ早に厳しい姿勢を打ち出しています。市長と議会の対立は、もはや修復不可能なレベルに達していると言えるでしょう。

7-1. 市長自ら「百条委員会をやめてほしい」と議長に要請

驚くべきことに、田久保市長は7月3日、自ら中島議長らのもとを訪れ、「百条委員会の設置をやめてほしい」と直接要請したことが明らかになりました。中島議長によれば、市長はその場で謝罪の言葉はなく、「いま百条委員会を開くことは伊東のためになるのか?」と、むしろ議会の動きを牽制するかのような発言をしたといいます。これに対し議長が「市長が辞めるなら考える」と返答すると、市長は「私が辞めても本当に百条委がなくなるかわからない」と応じず、交渉は決裂しました。この行動は、自らの疑惑解明よりも保身を優先していると受け取られ、議会のさらなる硬化を招いています。

7-2. 7月7日に辞職勧告決議案と百条委員会設置議案を採決へ

議会は市長の要請を完全に一蹴し、7月4日の議会運営委員会で、市長に対する辞職勧告決議案と百条委員会の設置に関する議案を、7月7日の本会議で採決することを全会一致で決定しました。決議案では、田久保市長を「無責任かつ卑劣な人物が市長であり続けることを市議会としては到底容認できるものではない」と極めて強い言葉で非難。答弁姿勢についても「議員の質問権を侵害する行為が目立った」「卑劣ですらある」と断じており、いずれの議案も可決される見通しです。辞職勧告に法的拘束力はありませんが、市長が市政を運営していく上で、議会の協力が全く得られないという致命的な状況に陥ることを意味します。

8. 弁護士の見解は?公職選挙法違反にならないのは本当か

田久保市長と福島弁護士が会見で「公職選挙法違反には当たらない」と自信をもって繰り返し強調しました。しかし、その主張は本当に法的に盤石なのでしょうか。ここでは、公職選挙法の具体的な条文や過去の判例、そして複数の専門家の厳しい見解を交えながら、今後の法的リスクを徹底的に検証します。

8-1. 公職選挙法が罰する「虚偽事項公表罪」という重い罪

今回の問題で法的な焦点となるのが、公職選挙法第235条「虚偽事項の公表罪」です。この法律は、選挙で当選する目的で、候補者の身分や経歴に関して嘘の情報を公にした者を罰するもので、有罪が確定すれば当選は無効となり、公民権停止などの重いペナルティが科される、民主主義の根幹を守るための重要な法律です。この罪が成立するためには、主に以下の3つの要件がすべて揃う必要があります。

- ① 虚偽性:公表された内容が、客観的な事実と異なっていること。

- ② 公表性:不特定または多数の人がその情報を知ることができる状態に置くこと。

- ③ 目的・故意:当選を得る目的で、それが虚偽であると知りながら(あるいは虚偽である可能性を認識しながら)公表すること。

田久保市長のケースをこの3要件に当てはめてみると、①の「虚偽性」については、「卒業」ではなく「除籍」だったことが本人の口から確定したため、完全に満たしています。したがって、争点は②の「公表性」と、最も重要な③の「故意」の有無に絞られます。

8-2. 「選挙公報に書いていない」は通用しない?複数の弁護士が指摘する危うさ

市長側は、「選挙公報や法定ビラに学歴を書いていない」ことを盾に、②の「公表性」はないと主張しています。しかし、この主張は現代の選挙活動の実態を無視した、あまりにも形式的な論理であり、複数の専門家から疑問の声が上がっています。元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は、「選挙で触れていなかったとしても、取材や演説などで『卒業』を前提にして話をしていれば、不作為の行為として公職選挙法違反になる可能性は出てくる」と指摘。また、弁護士の菊地幸夫氏も、田久保市長が市長選の立候補に当たり報道各社から依頼された経歴確認書に「東洋大学卒業」と記していたことを問題視し、「メディアに公表するということは市民に広がるということ。なぜ、それが公職選挙法には抵触しないという解釈になるのか、私にはわからない」と、市長側の主張に強く疑問を呈しています。

8-3. 最大の争点「卒業と信じていた」という「故意」の否定は認められるか?

そして、今後の捜査や裁判で最大の争点となるのが、③の「故意」の有無です。会見での「卒業していたと認識していた」という弁明は、まさにこの「故意ではなかった」と主張するための、法的に極めて重要な意味を持つ発言です。しかし、これもまた、司法の場で額面通りに受け入れられる可能性は低いと見られています。弁護士の紀藤正樹氏は、自身のXで「政治家として論外です。卒業か除籍かが本人にわからないこと自体がありえない」と、その主張の不自然さを厳しく断じています。さらに「卒業していないと本人から聞いた」という知人の証言が出てきたことで、市長が虚偽であることを認識していた可能性はさらに高まりました。最終的には、客観的な証拠に基づき「未必の故意(=虚偽かもしれないと認識しながら公表した)」があったかどうかが判断されます。「知らなかった」という主張を鵜呑みにするほど、司法は甘くないと考えられます。

8-4. 刑事告発の動きと「強制捜査もありうる」との指摘

事態は、単なる議会での追及に留まらなくなっています。一部の市民が、週明けにも公職選挙法違反の容疑で市長を刑事告発する方針を固めたと報じられています。刑事告発が受理されれば、警察が本格的な捜査に着手することになります。紀藤正樹弁護士は「強制捜査もありうる事態」と指摘しており、市役所の家宅捜索などを含む刑事事件へと発展する可能性をはらんでいます。市長が会見で示した「法的に問題ない」という見解は、あまりに楽観的であり、本当の危機はこれから訪れるのかもしれません。

9. 田久保真紀市長に対する市民の反応、声は?

7月2日の記者会見後、田久保市長に対する市民の反応は、怒りと失望、そして呆れの声で満ちています。市役所に殺到する電話や、ネット上のコメント、そして市長が直接参加した市民集会でのやり取りから、その厳しい声を多角的に分析します。

9-1. 市役所に苦情電話が殺到しパンク状態「伊東市の恥だ」

疑惑が表面化して以降、伊東市役所には全国から問い合わせが殺到しています。特に会見が開かれた7月2日には300件以上、3日には350件、メールも240件にのぼり、電話回線がパンクするほどの事態となりました。市役所職員によれば、その9割以上が「伊東市の恥だ」「市長にふさわしくない」「早く辞職すべき」といった苦情や辞職を求める厳しい声で、一部に擁護や激励の声もあるものの、市民の怒りが直接市役所にぶつけられている状況です。職員は「私たちも会見で初めて知りました」「市民が安心できるように、早く平穏に戻ってほしい」と、疲弊した様子で語っています。

9-2. 市民集会では中学生からも厳しい指摘「市民を馬鹿にするな」

会見当日の夜、元々予定されていた「市長と語る会」に田久保市長は出席しましたが、そこはさながら“公開糾弾会”の様相を呈しました。参加した市民からは「市民を馬鹿にするのもいい加減にしろ」「全てが嘘の上塗りのような気がしてならない。信用できない」「1日も早く辞任してほしい」といった怒りの声が直接浴びせられました。特に、参加していた中学生から「それよりも先にもっと表明しないといけないものがあるのではないか」と、市長の説明責任の欠如を鋭く指摘される場面もあり、会場からは大きな拍手が起こりました。市民に促される形で、市長はようやく「本当に申し訳ございませんでした」と謝罪しましたが、その場しのぎの対応という印象は拭えませんでした。

9-3. ネット上の反応「嘘つきの涙」「高卒でもいい、嘘をつかなければ」

SNSやニュースサイトのコメント欄にも、市長に対する極めて厳しい意見が殺到し、炎上状態となっています。その声を分析すると、市民が何に怒り、何を問題視しているのかが明確になります。

- ①「認識」への根源的な不信感: 「卒業と除籍を間違えるなんて絶対にあり得ない」「30年以上も気づかないのは不自然すぎる」など、市長の「勘違いだった」という弁明そのものを信じる声は皆無に等しく、意図的な虚偽だと断じる意見が大多数です。

- ②公人としての「誠実さ」への疑問: 「学歴そのものより、嘘をついていたことが大問題」「高卒だっていい、嘘つかなきゃいいんだよ」といった声に象徴されるように、法律違反云々の前に、政治家として、公人としての根本的な倫理観や誠実さを問う声が多数寄せられています。

- ③「涙」への冷ややかな視線: 会見での涙に対しては、「嘘つきの涙」「泣きたいのは投票した伊東市民だろ」など、同情どころか、責任逃れの演技と見なす冷ややかな反応が目立ちます。

10. 田久保真紀市長は今後どうなる?辞職は不可避か?

議会との全面対決、市民からの猛反発、そして刑事告発の可能性。四面楚歌の状況に追い込まれた田久保市長は、今後どのような道を歩むのでしょうか。辞職はもはや避けられないのか、その進退を巡る最新の動きと今後の展望を探ります。

10-1. 続投の意向を示すも、一部公務をキャンセル「逃げている」との批判も

田久保市長は会見やその後の取材で、「自分がつらいからといって、今の状況を全て投げ出して逃げ出すようなことはしたくない」「すぐに辞めることは市政に一層の混乱をもたらす」と述べ、現時点での辞職を否定し、続投への意欲をにじませています。しかしその一方で、7月4日に予定されていた静岡県市長会の定例会議や、週末の「松川タライ乗り競争」といった一部の公務をキャンセルしていることが判明しました。これに対し中島議長は「いろいろなところで逃げ出さないとか言っているけれど逃げ出しているじゃないですか!」と、その言行不一致を厳しく批判。市長の姿勢に、さらなる疑問符が付けられています。

10-2. 敗れた前市長の存在と再選挙の行方

もし市長が辞職した場合、再び市長選挙が行われることになります。そこで注目されるのが、今回の市長選で田久保市長に僅差で敗れた小野達也前市長(62)の存在です。小野氏は退任の際に「必ず取り戻す気概を持って精進していく」と、次期市長選へのリベンジを誓っていました。もし再選挙となれば、小野氏が再び出馬する可能性は高いと見られます。しかし、田久保市長当選の背景には、小野前市政が進めた新図書館建設計画への反発や、「自公離れ」の受け皿となった側面もありました。「詐称はない」と主張するも結果的に有権者を欺いた田久保市長と、自公推薦の小野前市長。伊東市民は、再び難しい選択を迫られることになるかもしれません。

10-3. ラサール石井氏の潔い公表との決定的な違い

田久保市長の対応と、まさに好対照をなすのが、タレントのラサール石井さんのケースです。2025年の参院選出馬会見で、彼は自らの学歴について、驚くほど正直かつ明確に語りました。「私は早稲田大学に4年通って、除籍になっています。『中退』と言うと経歴詐称になる。私はラ・サール高卒。高卒が本当です」。彼は「除籍」というネガティブな言葉を自ら使い、何一つ隠さない姿勢を示しました。この対応は、疑惑を追及されてから「卒業と認識していた」と苦しい弁明に終始した田久保市長とは180度異なります。もし市長が、疑惑が持ち上がった最初の段階でこのような誠実な対応を取っていれば、たとえ除籍が事実だったとしても、市民の受け止め方は全く違ったものになっていたでしょう。この対応の差が、両者の危機管理能力と、政治家として最も重要な「誠実さ」の決定的な違いを物語っています。

11. まとめ:田久保市長の学歴問題の核心と今後の展望 – 辞職は不可避か?

静岡県伊東市を舞台に、全国的な注目を集めることとなった田久保眞紀市長の学歴問題。7月2日の記者会見で「東洋大学除籍」の事実が確定し、事態は法的・倫理的責任を問う新たな、そしてより深刻な局面を迎えました。この記事で明らかになった重要なポイントを網羅的にまとめ、今後の展望を考察します。

- 疑惑の真相: 市長が公表してきた「東洋大学卒業」の経歴は完全な虚偽であり、実際は大学側から学籍を抹消される「除籍」処分を受けていたことが、本人の口から公式に認められました。

- 会見での主張と矛盾: 市長は「卒業したと認識していた」と、社会通念上、理解しがたい釈明に終始。また、「選挙公報に記載していない」ことを理由に「経歴詐称ではない」「公職選挙法違反ではない」と、法的な責任を強く否定しました。

- 危機管理の完全な失敗: 疑惑発覚後の初動の遅れ、「チラ見せ」といった不誠実な対応、そして説明責任の放棄が市民の不信感を爆発させ、事態を致命的に悪化させました。危機管理能力の欠如が明白になりました。

- 卒業証書の謎: 議長らに「チラ見せ」したとされる卒業証書らしき書類の正体について、会見で最後まで明確な説明はなく、偽造の可能性さえ囁かれるなど、疑惑がさらに深まりました。

- 決定的証言の登場: 「卒業していないと本人から聞いた」という10年来の知人の証言により、市長の「勘違いだった」という主張の信憑性は完全に崩壊しました。

- 極めて高い法的リスク: 複数の専門家からは、報道機関への経歴書提出が「公表」にあたり、公職選挙法違反に問われるリスクは依然として高いとの指摘がなされています。市民による刑事告発の動きもあり、強制捜査の可能性も指摘されています。

- 議会の厳しい姿勢と市民の怒り: 議会側は、強い調査権限を持つ「百条委員会」の設置と「辞職勧告決議案」の可決を進めており、市長の責任追及はこれからが本番です。また、ネット上では辞職を求める声が圧倒的多数を占めており、市民の信頼は完全に失墜しています。

この一連の騒動で問われているのは、もはや単に「大学を卒業したか否か」という事実そのものではありません。それ以上に、「公人として、有権者に対して嘘をついた責任をどう取るのか」「疑惑に対し、いかに誠実に向き合い、真実を語ることができるか」という、政治家として、いや一人の人間としての根源的な資質そのものです。

田久保市長は会見で「つらいからといって、逃げ出すことはしない。責任を全うする」と涙ながらに語りました。しかし、多くの市民が今、彼女に求めている「責任の取り方」は、信頼を失ったまま職に留まることではなく、潔く辞職し、市政の混乱を最小限に食い止めることなのかもしれません。百条委員会、そして司法の判断が待たれる中、伊東市政は重大な岐路に立たされています。田久保市長が自らの進退について、どのような決断を下すのか、その動向から目が離せません。

コメント